南アルプス深南部。

嘗ては豊富な森林資源を求めて数多の林業者が分け入ったものの、

日本の林業の衰退と命運を共にして

道という道が荒れ果て太古の姿へと還りつつある山域。

まともな登山道が付けられている山は稀で、

殆どの山が大なり小なりバリエーションルートを強いられます。

そんな訳で日本百名山には唯の一座も選ばれていませんが、

日本二百名山になら選出されている山があります。

鷹揚たるその山容を昔の人は眉間に喩え、

後に終わり無い急登を強いられる様を

無間地獄に準えられるようになった山、

それが大無間山――

僕は今日から三連休です。

漸く木々も色付いてきたので紅葉狩りといきたいところ。

しかし、今年はインバウンド需要の高まりもあって

何処も彼処も大混雑で宿泊費は青天井です。

それなら空いていそうな山にでも登ろうかな…

と考えて思い至ったのが大無間山でした。

ただ、さしもの僕でも思い付いて即断とはいかないのが大無間山。

日本二百名山最難関の一つとの呼び声も高い山で

本当に単独行で行って良いものか結構悩みました。

まず、障壁その1がアクセスの悪さ。

登山口までの道がとにかく走り難い上に遠い。

まあ、これは大無間山に限らず南アルプス全般に言えることですし、

何なら自家用車の乗り入れが禁止されていたり(2023/9/17-19)、

アクセス路の林道が崩壊したりしていないだけ

大無間山は相対的にマシな部類ではありますが。

登山口のある田代集落に到着。

てしゃまんくの里という名の公衆トイレと

打ち棄てられた野菜の無人販売所の駐車場が

嘗ては登山者用駐車場も兼ねていたのですが、

近隣住民とトラブルでもあったのか今は長時間駐車禁止です。

Googleマップにも載っていない(地理院地図には載っている)

林道田代線に入ります。

また細いな…

何処が駐車場なのか良く分からないので、

地理院地図で車道の終点として描かれているカーブに停めます

(が、後程本当の駐車場がここではないことが判明したので

下山時に解説します)。

てしゃまんくの里よりちょっとだけ標高が稼げましたね。

今日は行程が短いので11時過ぎに登山開始です。

林道脇の階段から入山します。

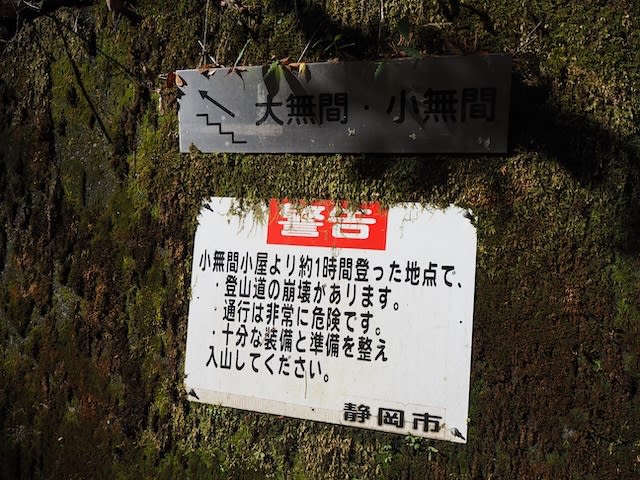

静岡市からの警告が貼られていますね。

大無間山の障壁その2、登山道の崩壊です。

この真髄を見るのは明日になりますが…

何故かちょっと登ったところに登山届のポストがありました。

オンラインでも提出済みですが、一応こちらにも出しておきます。

ここにも駄目押しの警告が。

この田代からのルートが大無間山のメインルートではあるのですが、

ここに書かれている崩壊地の崩壊が年々進んでいて

通行不能扱いにしているガイド本も増えています。

ネット上の山行記録を確認する限り行けると思うけど…

最悪無理なら撤退も覚悟の上です。

ポストのすぐ側に鳥居もあったので、

登山の無事を祈願しておきます。

では、気を取り直して本格的に登山開始!

いきなり気が触れたような急登です。

大無間山の障壁その3、最初のピークに至るまでの

平均勾配33%の情け容赦無い急登です。

そしてその辛さに拍車をかけるのが

障壁その4 有人小屋の不在と障壁その5 水場の欠如。

宿泊に用いる装備と食料は勿論のこと、

山行中に使う水も全て外界から担ぎ上げねばならないのです。

それもこの急登に抗って。

ザックの重量はシンガリーラ国立公園の時(2024/11/5-8)の

倍を超える16.8kgです。

畑薙第一発電所ほか大井川上流にある水力発電所の

電気を送り届ける畑一川根線の送電鉄塔が登山道を横切ります。

中部電力もこの登山道を使って巡視するんだろうな…

ここから先は基本的に林業か登山を目的とする人しか立ち入りません。

木に青いビニール紐がグルグル巻きにされているのがちょっと不気味。

鹿による食害を防ぐ為だそうです。

少し勾配が緩くなる雷段で大島沢に沿う尾根に取り付きます。

この辺りから沢の音が聞こえるようになりました。

雷段は明るい開けた雰囲気で、陽光が射し込んで紅葉も綺麗です。

と、紅葉に気を取られていたら足元も取られました。

地面にワイヤーが転がっています。

林業で使っていたものでしょうか?

造林小屋の廃屋もありました。

大島沢側に大きく開けた場所なので、

ここから索道を大島沢に引っ張ったのでしょうか?

大無間山は大変な苦労を強いられる割に

樹林帯続きでまるで眺望が得られないと良く言われますが、

幾分落葉したからか思ったより明るい雰囲気のある道です。

大無間山は夏だと暑くてただでさえ重い水の消費量が増えるのと、

蛭も出るので秋をオススメします

…と言い切れないのが難しいところ。

それが障壁その6、コースタイムの長さです。

大無間山の標準コースタイムは14時間20分。

本来ならどう考えても山中泊を要する長さですが、

急登で担ぐ水の量を減らしたいということで

日帰り登山を勧めている案内が多いのです。

しかし、釣瓶落としの秋の日にそんな行動時間はありません。

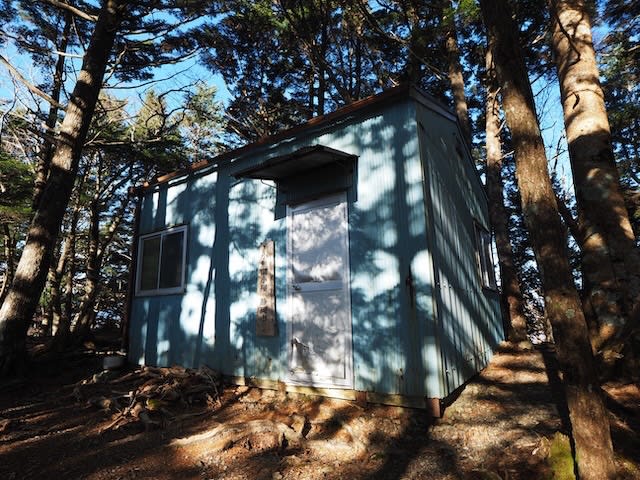

一応無人小屋がコース上に一つだけあるので

そこでの宿泊が選択肢になりますが、

その小屋が建っているのは登山口から3時間40分の地点。

小屋泊しても2日目には依然として10時間40分が残されています。

小屋で2泊すれば2日目8時間10分の3日目2時間30分に出来ますが、

2泊分の荷物を担いでこの急登を登るのかというと…

おお、ここも紅葉が綺麗ですね。

良き紅葉狩りかな。

その下のトラバース路は大分悪いですが。

秋だと落ち葉で踏み跡を見失い易いというデメリットもあるな…

大無間山は登山者が少ない所為で

ただでさえルートファインディングが難しい山なのに。

標高1,400mに達すると急にこれまでの急登が嘘のように

なだらかで平和な尾根になります。

でも、平均勾配が33%であるという事実は揺るぎないのだから、

ここで水平距離を無駄遣いしてしまうと…

…何だか、背景の山影の仰角がおかしくない?

うおお!何だこの壁のような超急登は!

地図を見ると水平距離50mで50m登る、

つまり勾配100%、45°の斜面です。

あまりの斜度に正対することすら儘なりません。

足を等高線へ沿わせる向きに置きながら横歩きで登ります。

それを越えると今度は倒木の塊。

まだここは一般登山道扱いのはずなんだが…

道迷い防止の為に偽ルートを塞ぐべく置かれているかのようですが、

この倒木群を突っ切るのが正規ルートです。

両脇は崖になっていて迂回路の取りようがありません。

倒木群も越して漸く普通の登山道に戻ったところで

今日初めて他の登山者とすれ違いました。

居るんだ…

駐車場に車は無かったけど、路線バスで来たんだろうか?

急に開けた場所に出ました。

もしやテント場か!?

そうだ!

標高1,796.3mの三角点も設置されています。

通称P4(「4つ目のピーク」の意)と呼ばれるピークです。

三角点のある広場からは梢の先に富士山が見えました。

辛うじてですが。

そして、今夜の宿である静岡市営小無間小屋に到着!

シンガリーラでの高地トレーニングのお蔭か

思ったよりは疲れませんでした。

静かな尾根に佇む小さな小屋。

この雰囲気は大好物です。

良くぞこんな場所に建てて維持管理してくれたものだ。

中はこんな感じ。

水場もトイレも無い板張りの無人小屋ですが、

立地を考えれば屋根と壁と床が揃っているだけでも神々しいです。

しかもマットと洗濯紐まである。

屋内は厳しいですが、小屋の前ならauの電波も通じました。

最近急に冷えてきたので、ウイスキーを持ち込んで

アイリッシュコーヒーでも作ろうか…

とも考えたのですが、

シンガリーラでの伝統に倣って紅茶を頂きます。

やはり登山に紅茶は合う。

15時半頃になると急に風が出てきたので小屋の中に避難。

こういう時に小屋の安心感は偉大ですね。

限界まで軽量化をする中でもザックに捩じ込んだ

携帯音楽プレーヤーでお気に入りの曲を掛けて、

今恐らく自分一人しか居ないであろうこの山域を

小屋の中から感じる得も言われぬ一時を過ごします。

いやあ、良い小屋だ…

この後は省力省ゴミに重きを置いた夕食を掻き込んで、

明日の決戦に備えて寝ました。

コメント