6:36、起床。

昨日天気予報を見た時には午前の降水確率が80%もあったので

今日の屋外の観光は半ば諦めていたのですが、

何か普通に晴れました。

20%を引き当てた。

朝風呂を浴びてから早めに出発します。

折角の好天なのでJR五能線の撮り鉄をもう一枚。

青森-秋田県境の大間越海岸です。

すぐ近くにある有名撮影地の第二小入川橋梁と迷いましたが、

JR五能線らしい岩海岸を収めたくてこちらにしました。

秋田県に戻って来ました。

道の駅の記念切符回収をしながら南下します。

写真は道の駅みねはまにあったCCS建設反対

…ではなく、誘致の看板。

二酸化炭素貯留設備って忌避施設かと思っていたけど、

三種町は寧ろ誘致しているのか。

道の駅ことおかを経由して再び大潟村にやって来ました。

一昨日は時間が無くて入手出来なかった

大潟富士と経緯度交会点の証明書を貰いに行きます。

道の駅おおがた(写真左)と大潟村干拓博物館(同右)。

補助金の流れを感じる巨大な箱物です。

右の博物館の方で証明書が貰えます。

これが証明書。

A4サイズとかだと持ち帰りも保管も面倒臭いなぁ…

と心配していましたが、便利な名刺サイズでした。

ちなみに、裏面には大潟富士の隠された姿が載っています。

気になる方は登頂して証明書を入手してみて下さい。

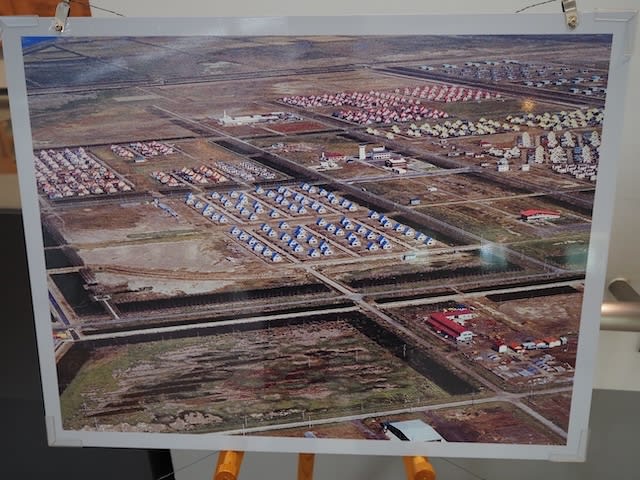

ついでに大潟村干拓博物館を見学してみます。

170km^2にも及ぶ広大な土地を如何にして生み出したのか、

その奮闘の歴史が綴られています。

と言いつつ、干拓後数年の泥濘に対する悪戦苦闘を除けば

割とすんなり工事が進んだような印象を受ける展示です。

大潟村は大型機械を導入した新しい農業を代表する

モデル農村としての立ち位置を任された為、

如何に開拓や入植が大変だったかという苦労話よりは

どちらかと言うと輝かしき成果に焦点が当てられています。

実際、全国平均の10倍近い1戸あたり15haという

広大な農地を割り当てられた大潟村の農家は競争力が高く、

令和3年の市町村別平均所得に於いて

何と県庁所在地の秋田市を抑えて秋田県トップの座に就いています。

大潟村の住宅街を見ても立派な邸宅が多く、

所得水準の高さが窺えます。

お金持ちの村系統の中では移住ハードルが低いので、

脱サラしたい皆様は如何でしょうか。

大潟村干拓博物館の受付の人は名古屋市から移住していました。

大潟村から今度は男鹿半島に向かいます。

男鹿半島と言えばなまはげ。

そのなまはげ柴灯祭りを神事とする真山神社に来ました。

名前からも分かる通り裏の真山を御神体とする神社で、

なまはげはこの山から降りてくる神とされています。

流石に山の上までは時間の都合上行けませんが、

奥宮的なものがあるのでそこまで登ってみます。

なまはげならまだしも、

アイヌから神とされているあれカムイ、即ち熊。が出てきたりしないよね…?

どちらの神様にも会うことなく五社殿に到着。

元々は5つの社だったそうですが、

火災で消失したのを機に1つに統合したそうです。

日本海を行き交う船乗りからの信仰を集めている社だそうで、

賽銭箱には「十八南氷洋捕鯨留守家族一同」と書かれていました。

金刀比羅宮然り航海安全の神社が山上にあるのは何故なのだろう。

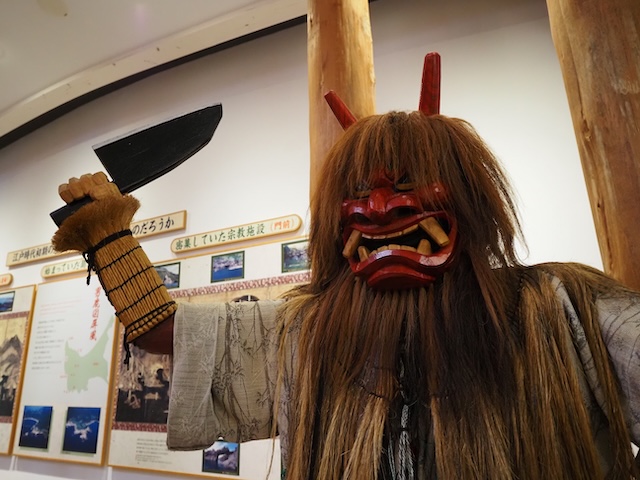

真山神社の隣にあるなまはげ館にも勿論寄ります。

男鹿半島の象徴とも言える存在だけあって

非常に気合いの入った施設ですね。

毛がもっさもさなのになまはげとはこれ如何に?

と思っていましたが、

なまはげというのは「ナモミ剥ぎ」が訛ったものとのこと。

ナモミというのは囲炉裏で焚き火にずっとあたっていると

手足に現れる低温火傷の痕のことで、

言い換えると「焚き火にあたってばかりの怠け者の証」であり、

これをご自慢の出刃包丁で剥いで

怠け者を懲らしめるのがなまはげなんだとか。

子供を怖がらせるだけかと思ったらヴァイオレンス過ぎる。

そして、なまはげは一体ではなく集落毎に居て…

なまはげ館には150枚を超えるなまはげ面を揃えた

その名も「なまはげ勢ぞろい」なるコーナーがあります。

壮観ですね。

ただ、日本で最も過疎化が深刻な秋田県の中でも

輪を掛けて人口減少が進んでいる男鹿半島。

既に半数の集落でなまはげの伝統は途絶してしまっているそうです。

それでも、なまはげは今も男鹿半島の象徴であり続けています。

現代のなまはげは密入国の取り締まりもしているんですね。

という訳で、どこかにビューーン!で決まった後に

急遽行程を組んだ北東北旅行でしたが、

天気にも恵まれて良き北国を満喫出来ました。

コメント