キリバス文化に触れるべくEutan Tarawa(北タラワ)へ行きます。

7:30、起床。

朝食にパンケーキを頼んでみたらマジで素のパンケーキで、

しかもコナナガシンクイが最低10匹は混入していました。

気を取り直して、ツアーの開始まで時間があるので

宿の周りをちょっと散歩してみます。

圧倒的発展途上感。

バヌアツも離島の奥地まで行けば凄かったけど、

ここはキリバスで一番栄えているBetio(ベシオ)だぞ…

ただ、治安が悪そうな雰囲気はありません。

ミクロネシア連邦にも況して放し飼いの犬が多いですが、

彼等も概して友好的な態度です。

太平洋戦争の慰霊碑があるとGoogleマップに載っていたので

見てみようと裏路地に入ってみましたが、

家の中から見ていた住人から

「この先はバスケットコートしか無いよ」

と言われて引き返した図。

スーパーマーケットでも覗いてみます。

品揃えは意外と豊富。

米国の製品が多めです。

キリバスは元・英国領だったこともあって

ツバルと同じく豪ドルを法定通貨に指定しているので、

豪州製品もそれなりに置いてあります。

しかし、野菜は全て冷凍です。

昨夜の夕食の内容を鑑みるに、

このスーパーではないにしても玉ねぎは生のものがありそうだけど。

取り敢えず、米国産のミネラルウォーターを買っておきました。

500mLで1本1AUD。

意外に安い。

キリバスの海の玄関口、Betio Harbour(ベシオ港)。

空港は非常に遠いですが港は至近ですね。

外洋に漕ぎ出せそうな船はありませんが。

散歩を終えたらツアー開始です。

車でAmbo Causeway(アンボ・コーズウェイ)へ。

地図上ではStewart Causeway(スチュワート・コーズウェイ)

という名前になっていますが、

地元民はAmbo Causewayと呼んでいるようです

(写真はNippon Causeway(ニッポン・コーズウェイ))。

Eutan Tarawaへは陸路が通じていないのでここから船に乗ります。

思った以上にただのモーターボートなんだけど、

こんな小舟で何十kmも移動して大丈夫なのか…?

良く見るモーターボートより細長いですが、

それが安定性に対して良いのか悪いのか良く分かりません。

Tarawa Atoll(タラワ環礁)の北、

Abaiang Atoll(アバイアン環礁)へ釣りをしに行くという

3人家族と同乗して舟に乗り込みます。

写真で見ると爽快そうに見えるかも知れませんが、

ほぼ赤道直下の強烈な陽射しを遮るものが何一つ無い上に

壁が低過ぎて波飛沫をモロに受けるので結構辛いです。

キリバスのローカルな交通手段って感じで好き(M気質)

メインカメラのミラーレス一眼を持ってくるか迷ったけど、

防水カメラだけにして本当に良かったな…

水深の浅い礁湖(ラグーン)を進む為

座礁しないよう進路には気を付けないといけないのですが、

何故か同乗した家族のお父さんが水先案内をしています。

一体何者なのか。

というか船頭は素人なのか。

乗組員っぽい人は釣りをしていました。

キリバスは釣りの聖地でもあります。

遠いな…

同じ環礁の南から北に移動しているだけなのですが、

Tarawa Atollの大きさを嫌というほど痛感させられます。

距離的には丁度中部国際空港と津なぎさまちを結ぶ

津エアポートラインくらいの感じです。

それをこの小舟で移動する訳ですからね…

2時間弱経ってから漸く岸に近付いてきました。

やっと辿り着きました!

Tarawa Atollの北の果て、Buariki(ブアリキ)です。

同乗してきた家族はそのままAbaiang Atollへと向かっていきます。

たった一人残されました。

ここで近くの集落から迎えの人が到着。

早速Eutan Tarawaを巡る…

のではなく、バイクが来るまで

海上バンガローにでも居て待っていてくれと言われました。

キリバス時間。

15分ほど待ってバイクがやって来たら出発です。

窪みまくりの未舗装路を走っていきます。

運ちゃん曰く

「実は僕、実家はBuarikiにあるんだけど

普段はBairiki(バイリキ)に居るから道路事情を良く知らないんだよね。

水溜りで嵌ったらごめんね」

とのこと。

えぇ…

地元民のコース取りを参考にして

どうにかスタックすることなく走っていきます。

意外と集落の範囲が広いんだな…

Tebuia(テブイア)と呼ばれる伝統的な家屋が点在しています。

来島者がまず真っ先に来なければならない場所に到着。

3人の首長が眠っているという聖域です。

来島者はここで祈りを捧げることによって

島の何処へ行っても大丈夫になるのだとか。

少し遠いですが、下草が禿げている場所の奥に

オオシャコガイの貝殻があって、

長老がそこで祈りを捧げています。

来島の祈りの後には、長老から集落の伝承を教わります。

昔はEutan Tarawaにも王が居たそうなのですが、

強大な権力を手に入れた後に暴君となり、

魚の調理が下手だった女性にキレて追い掛け回し、

島外へ逃げた女性の後を追って二度と戻らなかったという話を聞きました。

それ以来、Eutan Tarawaに王は居らず

皆が平等な地位にあるそうです。

お次は日本人である僕に縁のある場所へ…

ということなのですが、

大分分かり難い場所らしく

地元の人に道を訊いています。

どうやらここのようです。

一見何も無いように見えますが…

ありました。

この日本式のお墓は、1943年のタラワの戦いで戦死した日米の兵士を

追悼する為に建てられた慰霊碑です。

何故こんなにも分かり難い場所に…

他のオセアニア諸国と同じくあらゆる土地が私有地のキリバスでは

中々慰霊碑を建てさせてくれる場所が見付からなかったのでしょうか。

お次はキリバス文化のターン。

この1階部分がペチャンコになってしまったような見た目の建物は

Maneaba(マネアバ)と呼ばれる集落の中心的存在。

EUの支援で修復中とのことですが、

中に入れるらしいので入ってみます。

そこが入口なんだ…

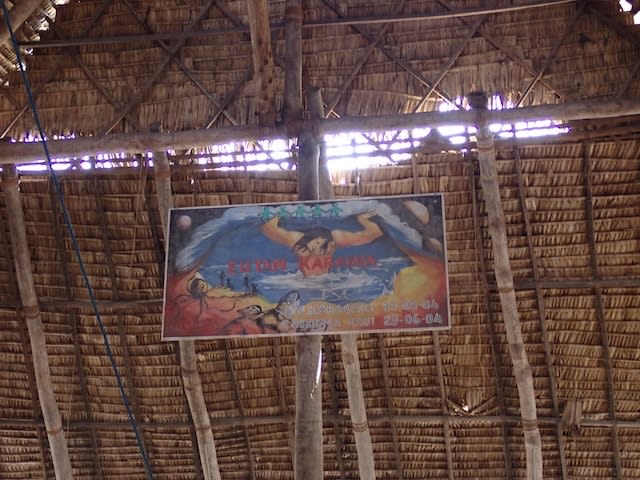

中はこんな感じ。

外から見た時の印象よりもかなり広々としており、

子供達がサッカーをして遊んでいます。

軒が地面スレスレになっているのは

暴風雨の際に雨が入り込まないようにする為だそうです。

天井にはEutan Karawa(エウタン・カラワ)という神が

空を持ち上げて海から分かつようすが描かれています。

Eutan Tarawaの神話のようですね。

Maneabaは議会であり、裁判所であり、公民館であり、

あらゆる意味において集落の中心となる場所。

基礎となる石は何代にも渡り受け継がれていますが、

屋根は数年毎に村人総出で葺き替えているそうです。

お次は改めてEutan Tarawaの伝承。

この巨大な石は「王のオーブン」とされるものだとか。

上述の邪智暴虐な王が魚を調理させる為に使ったもので、

巨人が放り投げてここに飛んできたとか。

というお話をしてくれたお父さんの家に居た子供達。

客人へのおもてなしを大切にするキリバスで

相当に珍しい外国人観光客ということで、

どの子も凄く歓迎してくれます。

野次ったりお金をせびったりしてこず純粋に歓迎してくれるなんて、

何て素晴らしい国民性なんだ…

さて、こういう離島に来ると気になるのは食料の調達先ですが、

この集落ではタロ芋を育てる畑があるそうです。

タロ芋は富の象徴であり、

結婚の際に畑をどれだけ相続出来るかがその家の力を決めたとか。

もう一つ気になる飲み水については井戸を掘るそうです。

この細い環礁で井戸を掘ったところで

真水なんて手に入るのか…?

と疑問に思ったら、やっぱり塩気混じりだそうで、

逆に生まれた頃から塩混じりの水で育った島民達は

街に出て淡水を飲むとお腹を壊すのだとか。

人間の適応力って凄い。

理系として気になったので、電気の供給源も見せてもらいました。

1980〜90年代頃から太陽光パネルが導入され始めて

今では殆どの家に設置されているとか。

蓄電池は中国から援助されたものが使われていました。

元々貴重品を保管する為に建てられたというTebuiaに

監視係付きで蓄電池が置かれているのが面白過ぎる。

蓄電池ってこんな防火性皆無の場所に設置して大丈夫なんですかね?

いや、だからこそコンテナまで含めてモジュール化することによって

こういう離島地域にも安定的な電力供給を行える手段として…

…いけない、入国審査官から念押しで禁じられていた

研究行為をしてしまいそうになる。

ここで一休みして昼食。

ご飯は海で獲れるお魚…ではなくて豚肉でした。

汗をかくからなのかかなり塩のキツい味付け。

調味料はオイスターソース?それとも、海外仕様の醤油?

昼食を食べながら、ツアーを取り仕切るお父さんとお話。

長老から聞いたのとはまた別の伝承を聞けました。

暴君の王を眠っている内に流そうと

波打ち際にベッドを作ったもののバレて打ち首になり、

その時に流れ出た血が今も白砂の下の

茶色い砂の色に残っているという話とか、

少女を料理しようとする魔女と逃げる少女の攻防の話とか、

様々な伝承が今も口伝で受け継がれているそうです。

文化人類学のフィールドワークみたいなツアーですね。

研究が禁止なのに研究欲を煽ってくるのは止めて欲しい。

逆にEutan Tarawaの人達も僕から話を聞きたがって、

大学での研究の話とか、会社での仕事の話とか、

色々とお話しました。

次にEutan Tarawaへ行った日本人観光客は

「以前、初期宇宙論で博士号を取ったとかいう変な日本人が来てな…」

みたいな話を聞くことになるかも。

さて、最後のお楽しみです。

歴史的にキリバスで最も重要だった移動手段、

Kiaro(キアロ)と呼ばれるアウトリガーカヌーに乗ります!

アウトリガーカヌーとは、人が乗る本体の横に

浮子が張り出している形式のカヌーで、

浮子のお蔭で安定性に優れています。

現在でも南太平洋の各地で見られ、

オーストロネシア人はこのアウトリガーカヌーによって

広大な太平洋の島から島へと渡っていたとされています。

8人掛かりでカヌーを海へと担ぎ出します。

このツアー、僕一人の為に人力を掛け過ぎでは…?

今日Eutan Tarawaに来ている観光客は僕一人だけなのに、

延べ20人くらいにお世話になっている気がする…

旅行代理店から提案された時に

結構良いお値段するなあと思ったものですが、

実際の運営を見ると宜なるかなですね。

本来は1人で来る場所ではないんだろうな…

帆を張れば準備完了です。

カヌーというと櫂で漕ぐものというイメージがありますが、

何千kmも航海するには帆船の方が圧倒的に有利です。

いざ出航!

驚くほどスムーズに滑り出します。

一切音がしないのでまるで電気自動車のような。

アウトリガーのお蔭で安定しているので

思う存分風を受けて速度を増していけます。

15km/hくらいは出ているでしょうか。

船だから8knと言うべきかな。

静かです。

帆がはためく音と水面を滑る微かな音しか聞こえません。

古のオーストロネシア人はこうして何千kmも旅をしたのでしょうか。

今ではKiaroを操れる人も減り、

昔ながらの釘を使わない方法でカヌーを造る人となると

さっき色んな伝承を聞いたお父さんのチームだけになってしまったそうです。

30分程航海したところで帆を付け替えて後退します。

Kiaroは前後対称の形をしているので、

Uターンすることなく後ろに進むことが出来るのです。

TarawaのKiaro大会では往復するコースが取られていて、

帆の付け替えが勝負を決める要になるのだとか。

風向きが同じなのに全く逆方向に進めるというのは不思議ですね。

帰りは更にスピードアップします。

20km/hを超えている気がする。

あまりの推進力にアウトリガーが浮き上がっています。

なら反対側にもアウトリガーを付ければ良いのでは?

という気もするのですが、

両側にアウトリガーを付けたダブルアウトリガーカヌーは

波のうねりによって壊されやすいのだそうです。

1時間の航海を終えて帰港。

「これで胸を張ってキリバスに行ったと言えるな!」

と祝福されました。

やっぱり、キリバスのアイデンティティなんですね。

キリバス文化を全身で感じられた良きツアーでした。

それでは、迎えの小舟に乗ってBetioに戻ります。

Kiaroの方が揺れも飛沫も少なくて快適だったな…

まるで僕を見送るかのように虹が架かっています。

ありがとうEutan Tarawa!

…ん?虹?

ってことは夕立ちがあるってことじゃないか…

案の定豪雨に降られてずぶ濡れになりました。

往路よりも速度を出していて波飛沫も激しいから

もう海水なのか雨水なのか良く分からない。

幾ら熱帯とはいえ陽が低くなってからの雨は体力を奪われます。

これを2時間弱か…

無心で耐えます。

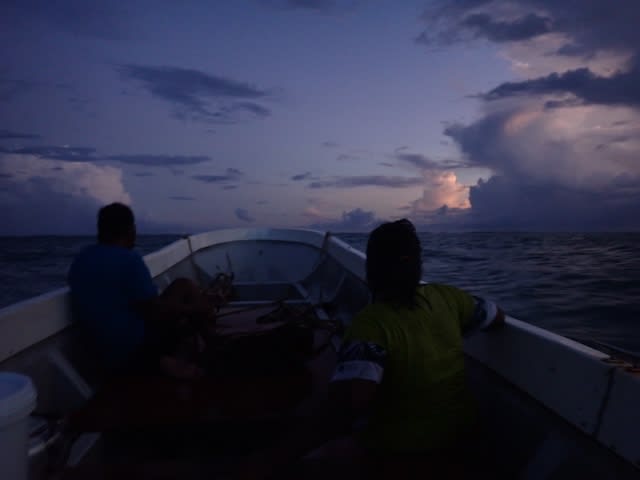

…雨とか以前に日没してない?

この舟って照明とかあるの?

真っ暗になってしまった…

広大な海の上で夜を迎えるのは山の中の夜とまた違った怖さがあります。

外洋ではなく礁湖なのであらぬ方向に漂流して

遭難してしまう恐れは少ないでしょうが、

往路で経験した通り礁湖は水深が浅いので座礁の恐れがあります。

ただの懐中電灯で海を照らしています。

ここを幾度と無く航海していて

目を瞑っていても通り抜けられるとかならともかく、

船頭が明らかに慣れていなさそうなのが尚のこと怖い。

同乗のお父さんが導いてくれることを祈ります。

どうにか…どうにか座礁せず着岸してくれ…

あれは見覚えのある砂浜!

生還したー!

Ambo Causewayです!

助かった…

これもまたキリバスらしさでしょうか。

キリバスの藻屑とならなくて良かった。

勝利の晩餐にHalf Cook Fish。

直訳すると生焼け魚…?

衛生面が非常に不安になる名前ですが

実際には中まで火が通っており、

カツオとキャベツのオイスターソース炒めみたいな感じでした。

これがhalf cookだとしたら、full cookはどうなるのだろう。

コメント