実りある一方でキツキツの日程だった国際学会ですが、

最終日だけは半日で終了。

となれば…

午後から半日ツアーに参加して観光します。

出来れば公共交通機関で行きたかったのですが、

ニュージーランドの地方の公共交通は想像以上に貧弱で

僕が行きたい西海岸へのバス等は一切存在しないので…

参加者の7割5分はアメリカ人、2割はオーストラリア人、

場違いな最後の1人が日本人の僕という構成でした。

本当はPiha Beach(ピハ・ビーチ)に行きたかったのですが、

今年2月のサイクロンで道路が崩落して以来

居住者以外近寄れない陸の孤島と化しているそうで、

残念ながら近くの別の海岸を目指します。

Arataki Visitor Centre(アラタキ・ビジターセンター)。

施設の入口にはMāori(マオリ)の彫刻を模した柱があります。

目が貝殻になっているのが特徴で、

先祖の目が夜空の星になっているという

Māoriの言い伝えを表しているとか。

サイクロンからの復旧工事中で建物内には入れません。

そもそも、ここまでアクセス出来るようになったのさえ

かなり最近の話だとか。

ビジターセンターから俯瞰したManukau Harbour(マヌカウ湾)。

手付かずの熱帯雨林に覆われていますね。

Auckland中心街から20kmも離れていないのですが。

ちなみに、上の写真の真ん中に見えていた湖はダム湖で、

太平洋戦争中にAucklandの人口が激増した際

水の確保の為に造られたLower Nihotopu Dam

(ローワー・ニホトプ・ダム)です。

見ての通り海のすぐ側にあって標高が60mしかないので、

頑張ってポンプアップしないと市街地に送り届けられないとか。

お次はこのツアーの目玉の一つであるビーチ!

Piha Beachではありませんが、

そこと同じ特徴を持っている

Cornwallis Beach(コーンウォリス・ビーチ)です。

どんな特徴が共通しているのかと言うと、

真っ黒い砂に覆われていること。

この黒い砂は実は砂鉄で、

火山の噴火によって噴出した火山岩が

長い時間をかけて削られていく内に、

軽い成分は波で洗い流されて最も重い鉄が残った

という経緯なのだそうです。

日本にも黒砂の海岸はありますが、

ここのちょっと特殊なところは

黒とベージュが混ざり合って模様を描いている点。

ベースは黒砂なのですが、

その上に薄く貝殻由来のベージュ色の砂が被さり、

波風によって一部が飛ばされて

下の黒砂が露出することによりこの景色が実現しています。

まるで技巧を駆使した芸術作品のようです。

沢があるとベージュ色の砂が流されてしまうのでこの通り。

墨汁が流れている訳ではありません。

朝の時点では豪雨でどうなるかと思いましたが、

まるでこのビーチを空けるように雲が晴れてきました。

真面目に学会に参加していた僕にお天道様からのご褒美ですね。

お次はHuia Lookout(フイア展望台)。

Manukau Harbourの入口が良く見えます。

巨大なカルデラが水没したものなのだとか。

そんな大噴火があってMāoriは無事だったの?

と不安になってしまいますが、

人類が初めてニュージーランドに入植したのは

僅か800年前のことなのだそうです。

大分歴史が浅いですね。

まあ、人が既に住んでいるのに大噴火が起こった

九州とかインドネシアみたいな例もありますが。

Huia LookoutからManukau Harbourの入口

Whatipu(ファティプ)を目指して

しょっちゅう高潮に洗われるという道を走ります。

この道をずっと行けば地図上では西海岸に辿り着く筈ですが…

謎の地点で折り返してしまいました。

この道もまだ完全には復旧していないんだろうか。

洗い越しもあるけど暫定的な処置?

最後はこのツアーのもう一つの目玉である熱帯雨林、

Karamatura Valley(カラマトゥラ渓谷)。

あれ?ニュージーランドって熱帯なんだっけ?

英語だと単にRainforestとしか書かれていないから

「雨林」とだけ呼ぶべき?

病気や外来種の持ち込みを防ぐ為に靴を消毒してから

トレイルに入ります。

このトレイル、実は世界でEverest(エベレスト)に登頂した

Edmund Hillary(エドモンド・ヒラリー)が

日々のトレーニングで歩いていたそうです。

大して起伏が無いけど、これでトレーニングになったのかな?

葉の裏が銀色になっていることから、

英語ではSilver Fern(銀のシダ)と呼ばれるPonga(ポンガ)。

ニュージーランドを代表する植物で国章に使われている他、

会社やスポーツチームなど数々のマークに用いられています。

2015〜2016年にはユニオンジャックではなく

Pongaを入れた新国旗の採用が国民投票まで行きましたが、

僅差で敗れたという歴史もあります。

採用してくれた方が豪州と区別が付き易くなったんだけど。

ちなみに、葉の裏が銀色になっているのは、

鳥に食べられないように雲を模しているからだとか。

戦闘機が下から見付かり難いように

底を銀色で塗っているのと同じ理由とのこと。

Māoriはこの葉を裏返すことによって

夜道の道標にしていたのだそうです。

こちらは光合成出来ているのか心配になるくらい

滅茶苦茶細くて硬い葉を付ける植物。

名前は聞き逃しました(貧弱英語力)

12ft(約4m)まで生長するとこのように

幅広の普通の葉に変形します。

これもまた鳥に食べられない為の進化の賜物。

ニュージーランドの植物達がここまで恐れる鳥とは

Huia(フイア)やMoa(モア)といった

体長3mにも達するダチョウのような鳥です。

既に絶滅してしまっていますが。

哀れ絶滅した鳥の影に怯え続ける植物達よ。

この渓流にはウナギが棲息しているとか。

ただ、僕の気を惹いたのはウナギではなく…

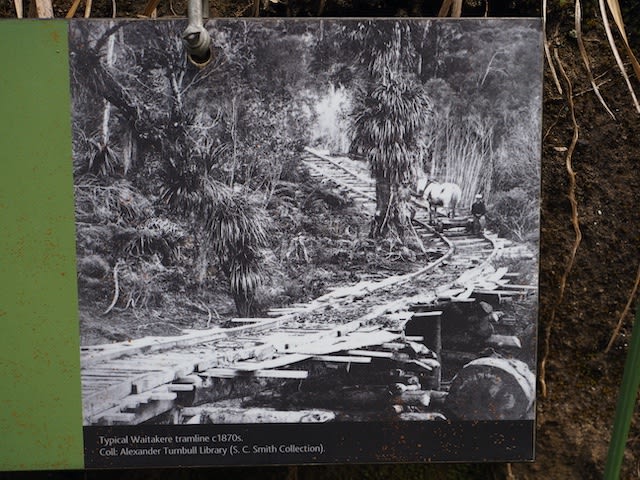

森林鉄道です。

何とこのトレイル、森林鉄道跡だというではありませんか。

僕としたことが全然気付いていなかった…

勾配や曲率半径のキツさからして違うものとばかり…

この区間だけ廃線跡を転用したのでしょうか?

静態保存された廃トロッコもありました。

こんな巨大な丸太を運んでいたのか…

この後は土砂崩れの現場を見たりしてから引き返し、

マヌカハニーでアフタヌーンティーを楽しんでから帰りました。

さて、半日ツアーから帰ってきて17時を回っていますが、

この時期のAucklandは日没が20時過ぎなので

まだまだ日中のような雰囲気です。

それなら、もうちょっと巡っておきたいな。

という訳で、Britomart駅(ブリトマート駅)のすぐ側、

Downtown Ferry Terminal(ダウンタウン・フェリーターミナル)へ。

Aucklandは海岸線が入り組んでおり、

陸路では大幅な遠回りを強いられる地区が多い為、

電車や路線バスと同じAT HOP Cardで乗れる

市営の渡船が数多く運航されています。

他の交通手段と全く同じゾーン制運賃が適用され、

路線によっては24時以降にも便があるなど、

観光用ではなく本当に日常需要を担っていることが窺えます。

観光用路線もありますが。

18:30発Dev系統Devonport(デボンポート)行きに乗船。

小さなDowntownを離れます。

船内には自転車用のスペースがあったり…

10分かそこらの距離にも関わらず

スナックコーナーが設けられていたりします。

観光路線からの転用でしょうか?

甲板に出るとSky Tower(スカイタワー)に並ぶAucklandの象徴、

Harbour Bridge(ハーバーブリッジ)が見えます。

あの橋を渡るバス路線はあるのですが、

あの橋を展望出来る場所への路線が無い為、

レンタカー無しで橋を眺めるなら

渡船の上からというのが最も現実的な選択肢の一つです。

18:40、Devonport Wharf(デボンポート埠頭)に上陸。

中心街の真向かいにあるDevonportです。

結構賑わっています。

豪州のVictoria(ビクトリア州、2022/8/12)を思い出す港町。

大英帝国の港町は皆このスタイルなのでしょうか?

ここにもMt. Victoria(ビクトリア山)こと

Takarunga(タカルンガ)というMaunga(休火山)があり、

学会の参加者にオススメされたので登ってみます。

Takarunga(標高87m)に登頂。

Maungawhau(マウンガファウ)が

今年最後の登山ではなかったですね。

スーパーキノコみたいなオブジェは何なのだろう…

Takarungaから俯瞰したAuckland中心街。

これがオススメされた景色です。

中心街をまるっと俯瞰出来るその立地から、

嘗てはFort Victoria(ビクトリア要塞)が築かれていました。

ロシア帝国太平洋艦隊の攻撃に備えて

1885年に設けられたものだとか。

ロシア帝国ってこんな場所まで来ていたのか…

熱帯域で暑さにやられていそうだけど。

夜景も綺麗だという話ですが、

天気が若干怪しいので下山します。

登山は引き際も肝心。

行きはあまり気に留めていませんでしたが、

このDevonport Library(デボンポート図書館)お洒落ですね。

Aucklandは全体的に別荘地みたいなお洒落感があります。

20:15発Dev系統Downtown行きに乗船。

Auckland最後の晩餐はイギリス連邦お馴染みのステーキで。

生牡蠣トッピングなるオプションを追加してみました。

ステーキに牡蠣ってどういうこと?と思っていましたが、

言ってみれば生オイスターソースみたいなものですね。

予想以上に合いました。

ステーキの後はもう一つ目を付けていたアイスクリーム屋へ。

酪農王国ニュージーランドなのでアイスは人気です。

白い方はHokey Pokey(ホーキーポーキー)という

ニュージーランドで人気のフレーバーで、

バニラアイスをベースにキャラメル等が混ぜられ…

みたいな感じらしいのですが、

トッピングが煩過ぎて分かり難かったです。

このトッピングまで含めて

ニュージーランドのスタイルなのでしょうが。

コメント