6:00、起床。

昨夜とは打って変わって人通りの疎らな難波を行きます。

朝のJR難波駅。

もう7時を回っているにしてはえらく閑散としていますね。

大阪人は休みの日の朝にはあまり動かないのでしょうか。

7:20発JR関西本線王寺行きに乗車。

天王寺駅で7:27発JR阪和線関空快速関西空港行きに乗り換え。

鳳駅で7:46発JR阪和線東羽衣行きに乗り換え。

羽衣線とも呼ばれるJR阪和線の支線です。

高校生が結構乗っています。

7:49、東羽衣駅に到着。

東羽衣駅の目の前には南海本線の羽衣駅があります。

羽衣線は元々南海電鉄との接続を図った…のではなく、

南海がこの付近で浜寺公園をリゾート開発した際、

当時阪和線の前身を運営していた阪和電鉄が

「うちは内陸を走ってるからビーチリゾートなんて無いのに

南海の野郎はコスいよなぁ!?

ほな乗客かっさらったるわ!」

と、阪和浜寺駅の名で延ばしたのが起こりです。

そして、南海の羽衣駅からは更に海側へと支線が伸びています。

それが南海高師浜線です。

今は高架化工事の影響で長期運休していますが、

代行バスに乗っておきます。

あれ?駅前のロータリーを幾ら探しても

代行バスの乗り場が見当たらないな…

色々探し回った挙げ句、駅の改札内に見付けました。

代行バスの乗り場が改札内とは珍しい。

専用の改札システムまで整備されています。

南海高師浜線には伽羅橋駅と高師浜駅の2駅があり、

そのどちらで下車しても南海各駅からの

正しい通し運賃が課金されるように、

伽羅橋駅で下車する人用と高師浜駅で下車する人用の

2つの改札機が設けられているのです。

代行バスにしてはえらく手間が掛かっていますね…

閑散区間が被災しての代行バスではないので

そういうものなのでしょうか。

8:05発南海高師浜線代行バス高師浜行きに乗り換え。

8:12、高師浜駅に到着。

時刻表では8:20着になっていますが、大分早いですね。

そして、高師浜駅の影も形も無い

大阪府立臨海スポーツセンターの前に代行バス停があります。

高師浜駅は何処に。

住宅街の中を歩いていくと、

既に劣化しつつある高師浜駅を見付けました。

実は高師浜線の末端区間はずっと昔の

昭和45年にはもう高架化を済ませており、

今工事をしているのは南海本線に接続する

羽衣-伽羅橋間の線路です。

駅前はこんな感じ。

住宅街の中の民家の一つみたいな顔をして高師浜駅があり、

民家と駅との間にマージンが殆どありません。

駅前通りも普通の路地です。

これだから代行バスも変なところに停まっていたんだな…

代行バス停と駅の位置関係を示す地図。

高師浜バス停よりも伽羅橋バス停の方が近いような…

ちなみに、周辺の住宅街は日露戦争時に

ロシア兵の俘虜収容所だった跡地に造成されたもので、

高師浜線はその住宅街造成に合わせて敷設されました。

羽衣線とは完全に無関係です。

高師浜線の線路に沿って羽衣駅まで歩いてみます。

伽羅橋駅。

高架化工事中でシートに覆われていますが、

ここもまた駅前に全然余地がありません。

地域密着型(物理)

羽衣駅から8:54発南海本線空港急行関西空港行きに乗車。

9:12、貝塚駅に到着。

乗り換えます。

水間観音までの盲腸線を運行する水間鉄道です。

ここもまた泉北高速鉄道みたいに

本当は南海に組み入れる予定が南海の体たらくでおじゃんに…

という話ではなく、元々独立した小規模私鉄です。

名前が似ているので偶に岡山県の

水島臨海鉄道(2022/11/5)とごっちゃになりますが、

こちらは貨物輸送をやっていません。

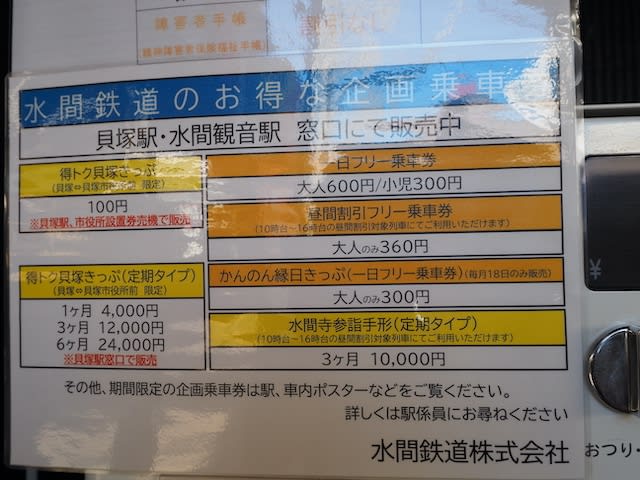

この水間鉄道、お得な切符の案内が少ないことでも有名(?)です。

公式サイトにはお得な切符の「お」の字も無いのですが、

実際には600円の一日フリー乗車券や、

10〜16時台に有効の昼間割引フリー乗車券、

毎月18日のみ発売のかんのん縁日きっぷ、

貝塚-貝塚市役所前が80円引きになる得トク貝塚きっぷなど、

多様な切符が販売されています。

案内が無いと、お得な切符を発行する最大の目的である

「お得な切符に惹かれて水間鉄道に来た人」の利用が

著しく減ってしまう気がするけど…

9:20水間鉄道水間観音行きに乗り換え。

水間鉄道も羽衣線と同じく

南海本線とJR阪和線を接続出来る感じで走っていますが、

何故か阪和線は素通りしています。

開通は水間鉄道の方が先なので、阪和電鉄側が無視した格好です。

この見た目で実は水間鉄道の途中駅の中で

最も利用者数が多い清児駅。

嘗てはここから犬鳴山を越えて和歌山県の粉河まで

支線を延ばす計画があったのですが、資金難で頓挫。

昭和2年の免許申請から何と平成8年まで粘ったものの、

69年間の努力も虚しく計画は白紙撤回となりました。

左手に見えている思わせぶりな空き地がその名残でしょうか。

9:35、水間観音駅に到着。

まるで駅自体が観音堂かのような威風のある駅舎です。

大正16年の開業当時の姿を保っているとか。

駅から少し歩いて水間観音こと水間寺に来ました。

ちらほら参拝客の姿は見えますが、

思っていたよりは大分空いています。

それなりに時間を取っていたけど手持ち無沙汰になりそうだな…

という訳で、急いで駅に戻って来ました。

9:51発水間鉄道水間行きに乗車し、

貝塚駅で10:16発南海本線普通和歌山市行きに乗り換え。

みさき公園駅で11:09発南海多奈川線多奈川行きに乗り換え。

ここからは南海電鉄南部のローカル支線を乗り潰していきます。

まずは南海多奈川線。

立地的には海のレジャー需要を見込んで造られたようにも見えますが、

実は戦時中に潜水艦や海防艦を建造していた

川崎重工泉州工場へのアクセス路線として建設されたという

異色の過去を有する路線です。

その為、全線に渡って海が近いものの

これといった観光地がありません。

嘗てはその立地を活かして

深日港発着の徳島行きフェリーに接続していたそうですが、

明石海峡大橋の開通により平成11年に航路が廃止されて久しく、

今では謎の盲腸線となっています。

11:15、多奈川駅に到着。

昭和のまま時が止まってしまったかのような駅舎。

駅の前では無駄に広いロータリーが寂寥感を演出しています。

嘗ては工場への通勤バスが発着していたのでしょうか。

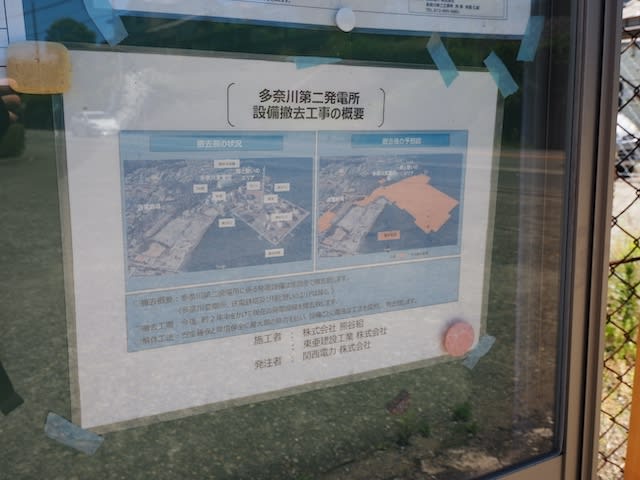

川崎重工泉州工場の跡地には

関西電力多奈川第二発電所が建てられていましたが、

それも令和2年に廃止されてしまい、

いよいよ南海多奈川線は存在意義を失いつつあります。

水間寺で削った時間を多奈川に回そうかと考えていたけど、

ここで見るべきものが特に無いな…

という訳で、11:27発南海多奈川線普通みさき公園行きに乗って

みさき公園駅まで戻って来ました。

この周辺をちょっと散策します。

小高い丘の上に鎮座する大阪府立岬高校。

大阪府最南端の高校であり、

愛知県で言うところの愛知県立内海高校、

と言えば愛知県民には通じやすいでしょうか。

偏差値もほぼ同じです。

高校に近付くほど落書きが増えてきます。

治安が悪過ぎる。

この高校、一時期ネットのとある界隈で有名になりました。

それはおいといて、道の駅みさき夢灯台へ。

記念切符を回収します。

東京都は八王子滝山(2022/2/15)の1つしか道の駅が無いのに対して

大阪府には10個も道の駅があります。

岬高校と同じく高台にあるので眺めがとても良いです。

ただ、展望所は雑草が生い茂っていて微妙でしたが。

時間がギリギリなので、記念切符だけ買ったら即駅に向かいます。

…と、地図を見ながら駅に急いでいたら、

駅近に前方後円墳を見付けてしまいました。

淡輪ニサンザイ古墳という名前のようです。

駅に隣接しているという好立地。

出入口は反対側なので駅裏ですが。

古墳のお濠から出る水路が踏切に流れ込んでいる!?

ように見えたアングル。

望遠で上手く切り取れば水の上を走る電車みたいな写真が撮れそう。

淡輪駅から12:11発南海本線普通和歌山市行きに乗車。

孝子峠を越えて和歌山県に入ります。

今年の初日の出は徳島県だったので、久し振りの和歌山県です。

紀ノ川駅で12:28発南海加太線加太行きに乗り換え。

南海多奈川線と和泉山脈を挟んで相方のような位置にある路線。

こちらは海水浴場などもあり観光地化が進んでいます。

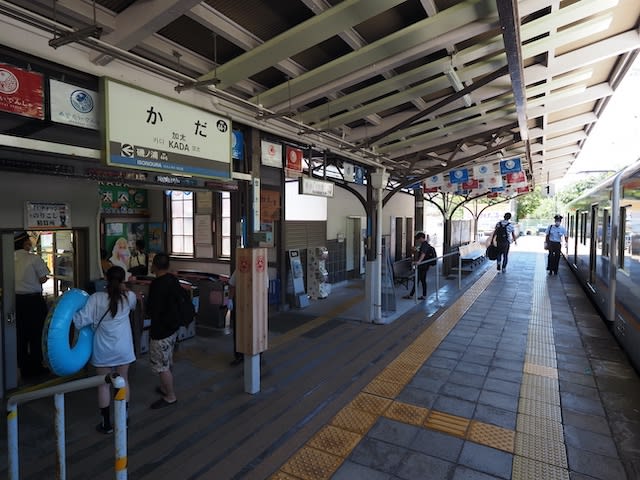

12:50、加太駅に到着。

割と最近まで「かぶと」だと思っていました…

ちなみに、三重県にあるJR関西本線の加太駅は「かぶと」駅です。

加太は鯛が有名で、駅舎は鯛に彩られています。

かなり観光に特化した駅ですね。

また、嘗て大阪湾防衛の為の由良要塞が設けられていた

友ヶ島という無人島への渡航も有名なのですが、

今日は渡船が全便欠航していました。

何故この天気で…?

南知多を彷彿とさせる細い路地裏を歩いて

港まで行ってみます。

ここに和歌山県民のFRオススメの食堂が…

うおっ、何だこの凄まじい順番待ちは!

これが大阪近郊の観光地の混雑…

水間観音と多奈川で削った時間を全て加太に注ぎ込む予定だけど、

それでも間に合うか微妙だな…

茹だる様な暑さの炎天下ではありますが、

何もせずお店の前で待っていても仕様が無いので、

日焼け止めを塗りたくって散策します。

しかし、目玉観光スポットの友ヶ島汽船はやっぱり運休中…

という訳で、淡嶋神社にやって来ました。

人形供養で有名だという神社です。

名前的に淡路島が御神体なのでしょうか。

淡嶋神社前の海。

夏色ですね。

友ヶ島汽船が欠航していたから

相当海が荒れているのかと思っていたけど、

全然そんなこともなさそうだな…

この淡嶋神社、

犬吠埼(2019/5/12)から遥々1,487km続いてきた

太平洋岸自転車道の終点でもあるようです。

自転車乗りの聖地?

その後賑わう加太海水浴場を眺めるなどしてから

半ば諦めつつ食堂に戻ってみたところ、

一人徒歩客だった僕を憐れんでか

自家用車の客が呼び掛けに応じず痺れを切らしたのか、

丁度入れてくれました。

店内は撮影禁止だったので写真はありませんが、

刻みわさびを入れつつ頂く鯛汁が非常に美味しかったです。

無事帰りの電車にも間に合いました。

14:58発南海加太線和歌山市行きに乗車。

南海電鉄完乗まであと一歩です。

和歌山市駅で15:41発南海和歌山港線和歌山港行きに乗り換え。

高師浜線、多奈川線、加太線、いずれも閑散路線でしたが、

和歌山港線はそれらの追随を許さない圧倒的な列車本数の少なさ。

大手私鉄の路線とは思えぬ平日13往復、土休日11往復です。

港湾地帯をうねうねと進んでいきます。

嘗ては3つの途中駅が存在したそうですが、

平成17年にそれらが全て廃止されて以降は

純粋に和歌山港へのアクセスを担う路線として運用されています。

15:45、和歌山港駅に到着。

これで南海電鉄の路線は乗り潰しました!

和歌山港からは徳島港へと繋がる南海フェリーが出ており、

南海和歌山港線は南海フェリーへの接続を

第一に考えたダイヤが組まれている為、

あんなに不規則かつスカスカな時刻表となっているのです。

今となっては貴重な事実上の鉄道連絡船ですね。

ここで和歌山県に住むFR(元・旭丘高)と合流。

三連休に和歌山へ行くので会えないかと打診したところ

快諾してくれたので、

ここからは地元民FRのエスコートで和歌山を巡ります。

…と言いつつ、最初は僕の希望で和歌山港駅の南へ。

意味深な並木を左手に見つつ進むと…

ありました、南海和歌山港線水軒駅跡地です。

和歌山県が和歌山港への木材輸送を目的に建設したものの、

昭和46年の開通時にはもうトラック輸送に完全に切り替わっており、

結局木材輸送の列車は唯の一度も走ることは無く

1日2本の旅客列車が朝夕往復するのみだったという

悲運(?)の駅です。

この如何にもプラットフォームか何かの跡っぽく置いてあるものは

実は水軒駅とは何も関係無い水軒堤防を移設したものだそうで、

水軒駅は和歌山県的には黒歴史なのか一切触れられていません。

このまま歴史の闇に葬ろうとしているのでしょうか…

ここからはちゃんとFRのエスコートに従います。

まずは山奥のジェラート屋へ。

和歌山県らしい細い曲がりくねった林道を極めると

山奥とは思えない小洒落たお店があり繁盛していました。

柚子とレモンとFRオススメのとうもろこしのトリプルにしたら

どれも白くて利酒みたいになってしまった。

でも、どれも美味しかったです。

流石は地元民オススメのお店。

FRの車の機動力を活かして

そのまま紀伊半島の山地を巡ります。

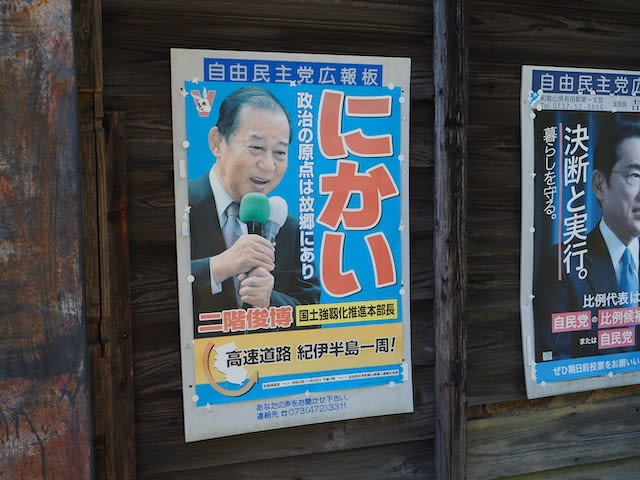

流石は地元だけあって二階元幹事長のポスターがそこかしこに。

紀勢自動車道は遂に全通が見えて来ましたね。

やって来たのはあらぎ島。

大きく蛇行した有田川に棚田が拓かれた

和歌山県を代表する景色の一つです。

山間部は日の入が早いから暗くなってしまった…

FRが

「この近くにヤッホーポイントという

やまびこが綺麗に聞こえる吊り橋があるから行ってみよう」

と言うので、ついでにやって来た蔵王橋。

二川ダムのダム湖に架かる壮大な吊り橋です。

うーん、言われて見れば良く響く様な気がしないでもないけど、

名前を付けるほどかな…?

と首を傾げていたら、

どうやらこの有田川ではなく

山を越えた先にある日高川の吊り橋だったことが判明。

何でも無い吊り橋でヤッホーと叫ぶ変人となってしまった…

取り敢えず、橋なので対岸まで渡ってみた訳ですが、

何やらただの遊歩道にしては雰囲気が変です。

軽トラなら普通に走れる幅でコンクリート舗装がされていて、

法面には立派な石垣。

これは…集落に繋がっているのでは?

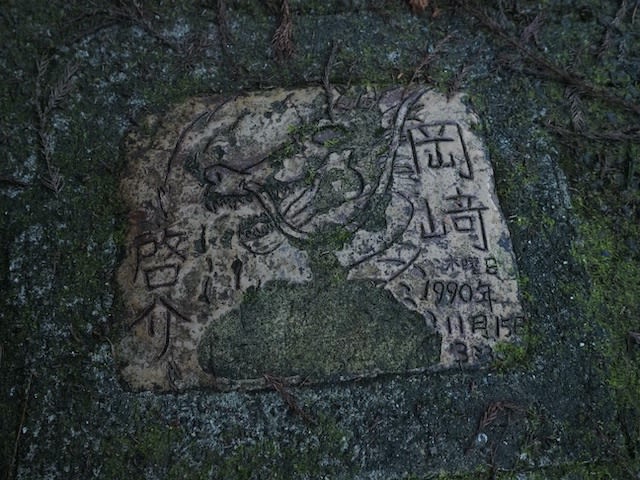

良く見ると路面には集落の子供達が作ったと思しき

絵付きの瓦が一定間隔で埋められています。

日付は1990年11月15日。

平成に入ってもここがメインのアクセス路だった集落が

存在していたということなのでしょうか…?

少し歩くと道が通行止めになってしまいました。

1.1km先なのかここからなのかどっちなのか。

この道の素性が気になったので後ほど調べてみたところ、

新在家と呼ばれる集落に通じていたそうです。

ただ、その集落は昭和40年代に

二川ダム竣工と前後して無人化してしまったとか。

だとすれば何故1990年と彫られた瓦が…?

謎多き道だな…

最後にもう一つ、

有田川町と言ったらここには寄らせて頂きたい!

有田川町鉄道公園、

金屋口駅跡に造られた有田鉄道の記念施設です。

有田鉄道は有田みかんなどの輸送を目的に敷かれた私鉄で、

全盛期にはミカンを満載したミカン列車が走っていました。

しかし、ミカン輸送はトラックに切り替えられる形で昭和59年に廃止。

その後どんどんと列車の運行本数が減らされて

最終的には1日たったの2往復、

それも良くある朝夕1往復ずつではなく

昼に2時間間隔で立て続けに2本走るという、

日常利用を何も考慮していないダイヤになる有り様。

日本一運行本数の少ない私鉄として鉄オタには有名になりましたが、

地元からは一切支持されることなく、

廃止の際にもあまりにも反対意見が出なかった所為で

当初申請時よりも前倒しで廃止するという伝説を残しました。

今なら紀州鉄道が同じ道を歩み得るでしょうか…

盛り沢山な一日の締めは盛り沢山な和歌山の海鮮で。

やっぱり紀伊の海の幸は最高!

FRと積もる話に花を咲かせながら

良き和歌山の夜を過ごしました。

コメント