社会人になって1年。

色んな仕事に携わって日々社会を学んでいますが、

最後に実を結ぶのは結局執念なんだなと思う次第です。

これは前時代的な根性論というだけの話ではなくて、

例え10%の確率でしか成功しないものがあったとしても、

めげずに10回繰り返したとすれば

65%の確率で最低1回は成功出来ることになるので、

論理的に考えても至極当然の話です。

そして、僕も執念なら自信があります。

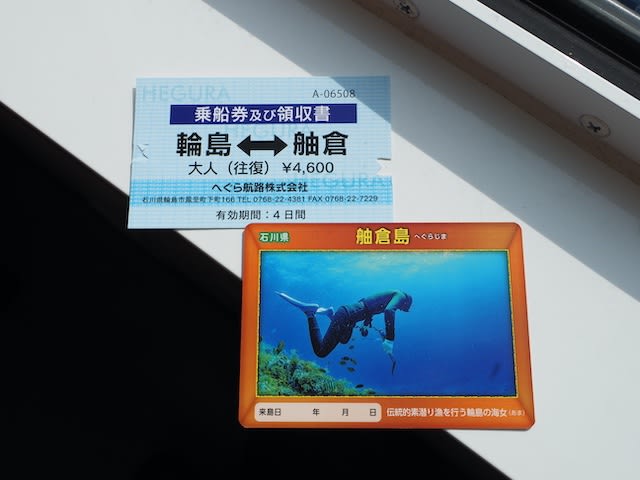

今回輪島に宿を取ったのは

4年越し(2019/2/10)のリベンジを図る為です。

あの時は船が欠航して渡れなかった舳倉島への再挑戦です!

勿論、無策で無闇矢鱈に突っ込んでも

徒に失敗を重ねるだけなので、

統計に基づいて策は練ってあります。

石川県の資料[1]に拠れば、

6月は年間を通して最も就航率の高くなる月。

平成28年度の値で86.6%となっています

(前回来た2月だと39.2%)。

まあ、この86.6%でも全然心許無い数値で、

夏の御蔵島レベルでしかないのですが…

実際、そう天気が悪い訳でもなかった昨日は欠航しています。

果たして、勝つのは僕の執念か、それとも…

勝ったッ!

へぐら航路就航です!

乗船受付を済ませたら船に向かいます。

パッと見、港には漁船しかいないように見えるけど…

漁協の製氷施設を左に曲がって…

これか!

周囲の漁船と大差無い100tにも満たない大きさ。

この船の小ささこそが舳倉島の就航率を下げる

大きな要因の一つとなっています。

参考までに、近隣の離島の平成28年度平均就航率を見ると、

新潟県佐渡島:98.4% [2](おけさ丸 5,380t他)

新潟県粟島:90.5% [3](フェリーあわしま 626t)

山形県飛島:70.3% [4](とびしま 253t)

石川県舳倉島:61.6% [1](ニューへぐら 102t)

と見事に船のトン数と相関しています。

9:00発へぐら航路希海に乗船。

ただでさえ遠い輪島から更に不安定な航路の先にある島なんて

誰も行かないだろう…

と高を括っていましたが、

意外や意外、今日は釣り人で大盛況。

この写真は皆が下船した後に撮ったものですが、

2階の座席は全て埋まっていたので

この船底の雑魚寝部屋の床とソファの間にある

狭い踏段に横たわって何とか耐えました。

1時間強日本海を進んで漸く小さな島が見えてきました。

本当は中間地点に別の小島があったりするのですが、

船底の踏段で爆睡していました。

入港するとタラップを出すよりも先に

いそいそとコンテナを降ろし始めました。

どうせ夕方まで停泊しているんだから

そんなに焦る必要も無い気がするけど。

10:30、4年の時を経て遂に舳倉島に上陸しました!

黒い木造民家が建ち並ぶ典型的な漁師町の様相です。

粟島(2017/7/23)や飛島(2019/9/21)の方がまだ新しい建物が多かったような…

舳倉島に来る人の9割を占めるであろう釣り客は

島内の観光スポットには興味を示さないので、

観光案内らしいものは港の前にある

この色褪せた1枚の地図だけです。

まあ、小さな島なので適当に歩いても然程負担にはなりませんが。

島内に乗用車は1台しか無く、

島民は専ら徒歩か農作業用の運搬車で移動するという長閑な島です。

お爺さん達が相乗りしていて微笑ましい。

ゴールデンウィークなど

観光客の増える大型連休しか開所しないという

輪島警察署舳倉島駐在所の前を通ってまず向かうのは…

舳倉島灯台です。

日本海航路に無くてはならない重要灯台の一つでしょう。

ここが登れる灯台になったとしたら

尻屋埼灯台(2022/10/23)以上の超難関になること間違い無し。

助かったことにここは登れませんが。

ただ、灯台は登れないものの、

へぐら愛らんどタワーなる展望台は登れると聞いています。

看板からして藪に埋もれていて嫌な予感しかしないけど…

舳倉島灯台の傍に

弟分のような顔で立っているこれがへぐら愛らんどタワー。

バブル期におじさんが付けていそうなネーミングセンスです。

上に登って野鳥観察などが出来ると聞いたので

入ってみたいのですが…

タワーまでの道の藪が濃過ぎる!

全然刈り払いされていないじゃないか…

これ、タワーはちゃんと開いているんですかね?

開いていました。

床は汚れ切っていてやはり手入れはされていないようですが。

扉は開いていましたが、

9:30〜17:00の間は解錠するようになっていて、

それ以外の時間帯は自動的に施錠されてしまうようです。

この廃塔に閉じ込められて夜を明かすなんて

ホラー映画以外の何物でもないので注意しましょう。

2〜3階は自然環境、4階は渡り鳥、5階は伝統芸能といった具合で

各階には舳倉島についての展示があります。

嘗てはこの塔がビジターセンター的な役割だったのでしょうか。

5階のデッキでは舳倉島を一望

…出来るはずだったのですが、

扉が固く閉ざされていて出られないようになっていました。

この塔唯一と言っても良い売りが…

何故これで完全閉鎖にならないのか不思議な状態ですが、

この塔、そもそも純然たる観光施設ではなく配水塔という、

水を高いところに貯めて配水に必要な圧力を生み出す

上水道施設を活用したものなので、

この塔そのものが廃止されることはそうありません。

それでも、文字通り島の生命線である上水道の重要施設を

誰でも立ち入り可能な状態で放置する意味は不明ですが。

ちなみに、野鳥の観察については

四阿形式の野鳥観察舎が今でもあります。

冷静に考えれば、あんな高いタワーの上から眺めても

木のてっぺんにいるような鳥しか見えませんね。

息を潜めているバードウォッチャーが居たので

野鳥がいるのかと静かに覗き込んでみましたが、

素人の僕には全く見付けられませんでした。

お次は島の北西部にある金毘羅神社へ。

ああもうどうしてこう藪漕ぎが強いられるんだ!

まだシーズンではないのでしょうか?

この島に観光シーズンという概念があるのか疑わしいけど。

お隣には遺跡が発見されたという深湾洞があります。

深いかな?

凄く浅く見えるけど。

ただ、古代はこの北側にも集落があったようですが、

何故か現在の舳倉島では北側には神社以外一切建築物がありません。

こちらは金毘羅神社の北東、

観音堂の隣にある竜神池。

竜の母子が棲んでいたという伝説や、

池の底が竜宮城に繋がっているという伝説があります。

一番驚きなのは海と岩壁一枚で隣接しているのに

この池は淡水池だということでしょうか。

稠密な岩なんですね。

辺りを見回していて気付きましたが、

岩礁の際に釣り人が居ますね。

連絡船もあれだけ釣り人で混んでいた訳だし、

相当な大物が釣れるんだろうか…

舳倉島は釣り人の聖地になっていますが、

それにも況して海女の島として有名です。

島の彼方此方にケルン(石積み)があるのですが、

これは海女さんが海から島を見易くする為に積んだものだとか。

この高さでそんなに変わるものなんですかね?

漁場の目印という説もあるそうですが。

こちらは巨大なケルン…ではなく

島の最北端にある恵比須神社。

戦前まで舳倉島は定住人口がほぼゼロで、

海女さん達は夏の漁期のみ本土の輪島市から渡ってきていたのですが、

一斉渡島と一斉離島の際にはこうした神社で

それぞれ五升通夜と礼通夜という宴会を開いていたそうです。

恵比須神社の奥にあったこの石柱は…もしかして国標?

確かに、舳倉島はロシアとの排他的経済水域の境界を決める

重要な国境の島だからな…

と思ったのですが、良く見たら石川県漁場基点標第108号でした。

漁場基点標が何なのかは良く分かりません。

実質海女ケルンの現代版かな?

恵比須神社の更に先に岩礁があったので、

あれが石川県最北端の地でしょうか。

満潮でも沈まないのなら。

というか、あんな場所で釣りをするのか…

こちらは島の最南端。

何か荒涼とした眺めですね…

最南端の近くにある奥津比咩神社。

舳倉島の総本社です。

台風や冬の荒天から本殿を守る為に

神社は巨大な石垣で四方を囲まれています。

石垣用の石材を持ってくることは現実的でないからか、

近くの海岸から持ってきた石を安息角になるまで積み上げています。

中々の力業ですね。

そんな石垣を築かなければならないほど波風が強いのか、

西海岸には民家が一切ありません。

神社のみです。

神社でバリアを張っている感じでしょうか?

遥か昔は西海岸にも人が住んでいたようで、

シラスナ遺跡なるものもあるようなのですが…

この標識は一体何処を指し示しているんですかね。

という訳で、一周して集落に戻ってきました。

波の音と遠くから微かに聞こえる鳥の鳴き声の他には何も聞こえません。

と、そんな静寂の集落の中で唯一賑わう一角が。

釣り人が一軒の民宿に集っています。

ここが釣り人の聖地なのでしょうか。

秘島巡りを趣味にするからには

釣りの一つくらい嗜んでおいた方がより一層楽しめるのかな…

という訳で、本土に戻ります。

15:00発へぐら航路希海に乗船。

行きは船底で寝ていて気付かなかった途中の小島、七ツ島。

ここは無人島ですが、海女さんはここでも漁をするとか。

本土に戻ってきました。

今でも舳倉島に行けたことが信じ切れないというか…

まだ夢見心地ですが、舳倉島に渡れたとなると

もう一度奥能登まで足を延ばす意義はかなり薄れます。

なので、ここからは心残りになりそうな要素を

可能な限り丹念に潰していきます。

取り敢えず道の駅の記念切符収集から。

輪島の町の南にある道の駅輪島です。

道の駅なのに鉄道駅と同じようにレールが敷かれているのは、

ここが嘗て本当に鉄道駅だったからです。

のと鉄道七尾線輪島駅。

平成13年に廃線となった七尾線末端区間の執着駅です。

駅名標に書かれた次駅の「シベリア」は、

地元の学生がしつこく落書きしていたのを

最終的に駅長が公認してちゃんとしたフォントで書き加えたとか。

別にシベリア行きの鉄道連絡船が出ていたとかではありません。

ウラジオストクへの鉄道連絡船が出ていたのは敦賀駅です。

というか行き先としてシベリアはあまりにも範囲が広過ぎるし、

そもそも、シベリアは北極海にしか面していないんだよなぁ…

(ウラジオストクが属するのは極東)

ちなみに、ウラジオストックと落書きされていたこともあったそうです。

お次は道の駅千枚田ポケットパークへ。

白米千枚田を俯瞰出来る道の駅です。

稲が青々としていて前回(2019/2/9)とは全く雰囲気が違いますね。

前回は吹雪でとてもそんなことは出来ませんでしたが、

今日は天気が良いので千枚田の中の畦道も歩いてみます。

勾配が半端じゃない…

海岸近くのエリアはオーナー田になっていて、

見たことのある名前もちらほら立っています。

小泉氏は神奈川県にした方が良いのでは…?

「狭い田」が名前の由来ではないかとさえされる白米千枚田。

この田んぼなど集合住宅のバルコニーでも置けそうなサイズで、

たったの4本しか稲が植えられていません。

先人達は何を思ってこんな田んぼを作ったのか。

「白米千枚田で二番目に小さい田」だそうです。

こういうのは普通一番小さい田んぼを案内するものじゃない?

と訝しんだのですが、

一番小さい田んぼはあまりに小さ過ぎて見付け難いのだとか。

そう言われると探したくなる。

地図を見る限りだと…ここ?

これが白米千枚田で一番小さい田んぼ?

でも、6本も稲が植えてあるような…

いや、これ一部はただの雑草か…?

何だか釈然としない田んぼです。

確かに、2番目の方がずっと映えるからそちらを推すのも分かる。

2番が1番に勝った稀有な例ですね。

時刻的にもう今日は道の駅巡りは出来ませんが、

もう少しだけ能登半島の先を目指します。

国道249号はえらくあちこちが崩れていますね…

先月の地震の影響でしょうか?

4年前も訪れた揚げ浜塩の喫茶店を訪問。

懐かしいな…

あの時と変わらぬ絶景と貸切状態です。

今回はパフェではなくパンケーキを頂きました。

宿は素泊まりなのでここで夕食にします。

能登にあるまじき…と言ったら失礼ですが、お洒落さです。

海を見ながらパンケーキを食べていたら

あまりにも夕焼けが美しく輝いていたので、

思わず店外に出て撮影した赤島バス停。

目を凝らすと舳倉島も見えます。

リベンジを果たせて最高の一日だった…

…明日は何をしようかな。

参考文献

[1] 石川県、「石川県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画」、2017年.

[2] 佐渡汽船株式会社、「第155期定時株主総会IR資料」、2018年.

[3] 粟島浦村地域公共交通協議会、「粟島航路改善計画に係る調査検討 報告書」、2017年.

[4] 酒田市、「酒田市船舶運航事業経営戦略」、2021年.

コメント