漸く電気水道ガスのライフラインが全て揃いました。

まだ冷蔵庫とか机とかはありませんが…

今週は終業後に近所を散策したりして、

想定以上の田舎さに心を躍らせていました。

さて、それはそれとして今日は金沢にやって来ました。

出張とかではなくて普通に旅行です。

田舎のデメリットというと

交通機関が貧弱なことによる出掛け難さが挙げられますが、

果たしてその辺り松田町はどうなのかを見極めよう

…というのは8割くらいこじつけで、

元々計画していた旅行と引っ越しの日程が

偶々こういう位置関係になったというのが実のところです。

目的は令和2年に東京から移転した国立工芸館。

東京にあった頃は一度も行ったことがありませんでしたが、

石川県となれば俄然行く気が起きます。

そして、明後日まで特別展としてポケモン×工芸展が開催中。

まあ、勿論これが主目的です。

流石に最後の土日は大混雑しそうなので、

有休を取って金曜日に来ました。

展示は3部構成になっており、第1部は「すがた ~迫る!~」。

ポケモン達の質感を重視していると思われるゾーンです。

まず来場者を出迎えるのが

彫金作家吉田泰一郎作のカントーブイズ。

鏨で打ち抜かれた銅のパーツを何千個も組み合わせて

ポケモン図鑑の説明と同じ大きさのリアルなブイズを生み出しています。

色も着色ではなく青銅や緋銅、金メッキなど

銅の化学変化を用いて付けているそうです。

体長0.3mのイーブイはともかく、

0.8〜1.0mの進化系達は実物大だと相当な威圧感がありますね。

近くに寄って見てみると、

シャワーズは鱗のような形のパーツで、

サンダースは雷を思わせる形のパーツで、

ブースターは燃え盛る炎の形のパーツで、

そして、イーブイはそれら全ての可能性を秘めているという意味か

鱗、雷、炎のパーツ、

それに加えて単独作品としては創られていないものの

星(エーフィorニンフィア?)、月(ブラッキー?)、

葉(リーフィア?)、雪(グレイシア?)のパーツも組み合わされています。

単にゲーム内での姿を再現するだけではなくて

こういう表現を忍ばせてくる辺りゾクっとしますね。

更にリアル路線なのが陶芸家今井完眞の作品。

このキングラーなど甲羅の質感が本物の蟹のそれです。

初代のポケモンはそもそもモチーフの生物に近いデザインが多い

というのもあるかも知れませんが…

フシギバナはこんなのに森で会ったら失神しますね。

毒複合なのも納得です。

この肌のブツブツはやはりウシガエルがモチーフでしょうか。

ゲーム内の姿に忠実な作品としては

木工作家福田亨の「雨あがり」のアゲハントなど。

これは木に色を塗っているのではなくて

異なる色の木を嵌め込んでいるのだそうです。

良ーく見てみると確かに色の違う部分は木目も違います。

工芸作品って理屈は分かっても、

それをその精度と根気で完遂することが人間に可能なのかと

俄には信じ難い手法で作られていますね…

こちらは自在置物作家満田晴穂作の「自在トランセル・バタフリー」。

自在置物とは金属で創られた作品で、

その名の通り関節を自在に動かすことが出来るそうです。

可動フィギュアの原型と言えるでしょうか。

台座はスマブラのあれかと思いましたが、

良く見たらスマブラじゃなくてモンスターボール柄でした。

お気付きかと思いますが、

ここまでモデルになっているポケモンは殆どがカントー地方、

つまり初代の赤緑登場のポケモンです

(アゲハントだけは第3世代のホウエン地方)。

80年代生まれの作者が多いので、

カントー地方に思い入れが強いのでしょうか。

その他の世代というと、この葉山有樹作の

「森羅万象ポケモン壺」に描かれている…

これらのポケモン達でしょうか。

これまた緻密に描き込まれた紋様ですが、

説明によると500匹以上も描かれているとか。

数からすると第5世代のイッシュ地方まで?

かと思いきや、上の写真にビビヨン(第6世代)や

ネッコアラ(第7世代)も映り込んでいることからも分かる通り、

第8世代のガラル地方まで登場しています。

ネッコアラとカビゴンが一緒に寝ていたり、

ミミッキュとピカチュウが和解していたりネタも細かい。

作者は御年62歳だそうですが、まさか全作プレイしたのでしょうか…?

第2部は「ものがたり ~浸る!~」。

ゲーム本編のストーリーなど、

ポケモンの物語を感じさせる作品が展示されています。

ここまでの作品とは一風変わったこのカラフルな着物は…

南風を感じさせる城間栄市作「琉球紅型着物『島ツナギ』」です。

沖縄と南の島繋がりでアローラ地方のポケモンが描かれています。

沖縄ならホウエン地方のサイユウシティでは…?

爽やかで良きですね。

個人的にサンムーンが好きなのですが、

アローラ地方に焦点を置いた作品はこの琉球着物しかありませんでした。

企画段階での最新作がソードシールドだったからか

ガラル地方がモデルの作品はちょこちょこあります。

この坪島悠貴作「可変金物 ココガラ/アーマーガア」は…

ココガラからアーマーガアへとシームレスに変形出来るという

トランスフォーマーみたいな作品です。

一体どんな頭をしていたらこんな設計が出来るんだ…

ハブられたアオガラスくん可哀想

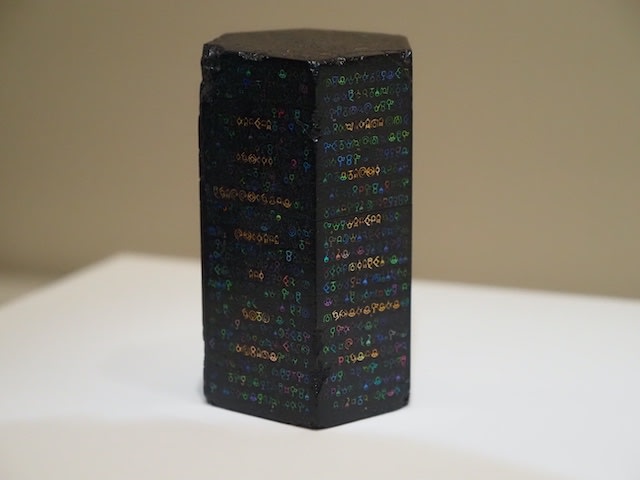

池田晃将作の「未知文黒御影茶器」は

一見光沢のある黒い六角注…

のように見えて、目を凝らしてみると

アンノーンの柄がビッシリと貼り付けられています。

ミュウツーの逆襲っぽい雰囲気を感じる。

そして、最後の第3部は「くらし ~愛でる!~」。

日用品と芸術の融合という工芸らしい作品が揃っています。

ちなみに、この写真の一番左にある桝本佳子作「ヌメラ/壷」は、

今回の企画展で唯一第6世代カロス地方メインの作品です。

いや、水橋さおり作「友禅帯『閃光』」のメガデンリュウも

初登場がXYであることを考えるとカロス地方扱いかな。

イッシュ地方メインは見付かりませんでした。

シンオウ地方も意外と少ないです。

アイヌの伝統工芸と組み合わせるとかは無かったのでしょうか。

桝本佳子の作品は磁器が水系、

陶器(信楽焼)が炎タイプという使い分けのようです。

陶器の地の色が炎らしさを出していますね。

ロコンはこんがり焼けたコルネみたいになっています。

可愛い。メッチャ可愛い。

でも実質バウッツェルでは。

陶器なら常滑焼もあるかと思いましたが、

色が地味過ぎるからかありませんでした。

招き猫繋がりでニャースとか…

写真は植葉香澄作の「唐草文サルノリポートレイト」と

「火炎文ヒバニーポートレイト」です。

そして、今回の参加者の中で最高齢なのが

戦時中の生まれである彫金の人間国宝桂盛仁。

取り上げているのはジョウト地方です。

分かっていらっしゃる。

特にブラッキーを甚く気に入ったようで

ブラッキーの帯留とブローチだけで3個も創っています。

ブラッキーの可愛さは世代を越えるんですね。

この月夜を思わせる黒は、銅95%金5%の合金を

緑青などを混ぜた汁で煮ること(煮色仕上げ)によって

色を付けた赤銅だそうです。

青みを帯びた黒色なのに「赤銅」と呼ぶのは

煮る前の色が赤みががった色だからだとか。

この他にも数多くの作品があり、

また作品の製作現場の動画なども非常に興味深くて

ついつい長居してしまいました。

工芸作品は実物を前にその精密さや質感を見られると抜群に面白いですね。

ポケモン×工芸展は特別展なのですが、

国立工芸館の前にはポケモンマンホールもあります。

工芸館とポケモンって関係が深いんですかね?

ただ、金沢のポケモンに選ばれたミロカロスは

工芸展の作品にはいないという。

さて、勿論石川県まで来て

金沢だけで終わらせる訳はありません。

が、レンタカーは夕方から予約しているので

それまで今暫く金沢で時間を潰します。

取り敢えず工芸展に夢中で昼食を逃したのでにし茶屋街で一服。

金曜日だとガラ空きで良いですね。

にし茶屋街から当ても無く歩いていたら、

寺町寺院群なる看板を見付けたので寄ってみます。

やけに裏路地にある寺院群ですね。

と思ったら、裏口から入っていただけでした。

妙立寺というお寺のようです。

本堂からやけに大勢外国人が出てきますね。

拝観料は…1,200円!?

何故そんな強気な料金設定なんだ!?

案内看板を見るに、内部が複雑な構造になっていて

巷では「忍者寺」とも呼ばれている様子。

それで外国人が多いのか。

気になったので拝観してみました。

忍者寺というのは近年になってからの俗称で

実際のところ忍者とは一切関係が無く、

徳川幕府が加賀藩に攻めてくることを想定して設けられた

砦のような役割を果たす為の寺なのだとか。

侵攻してきた敵を撹乱する為に隠し扉、隠し通路、隠し階段等々

様々な仕掛けが施されており、

コンピュータの無い時代に良くぞここまでギミックを盛り込んだものです。

中は防衛上の理由からか撮影禁止でしたが、

お土産として「攻略本」を売っていました。

予想外に面白かったです。

レンタカーの時間まで手持ち無沙汰になるかと思いきや、

普通に良い時間になってきたので金沢駅へと向かいます。

だというのに、また面白そうなものが…

神社の鳥居の向こうに

明らかに神社らしからぬ謎の建造物が顔を覗かせています。

時間が余るどころか足りなくなりそうだけど…

この尾山神社、鳥居を抜けた参拝者を出迎える神門が

和洋中を折衷したという極めて珍しい造りになっています。

何と言っても、その一番の特徴は…

ステンドグラスが配われていることです。

神社にステンドグラスは意外過ぎる…

流石に諸外国の大聖堂のような

凝った宗教画が描かれている訳ではないようですが。

これを見ると、妙立寺の仕掛けも

防衛の為というのは単なる建前で、

実際には単に前田家がギミック好きなだけだったのでは…

という気がしてきますね。

さて、金沢を十分に堪能したら

レンタカーを借りてのと里山海道を北上します。

金沢も想定以上に面白かったですが、

石川県の真髄といったら能登半島です。

道の駅に寄りつつ能登半島の深みを目指します。

この道の駅なかじまロマン峠に入っている「すしべん」というお店、

道中でもちょこちょこ見かけたのですが、

石川県では有名な弁当屋なのでしょうか。

明日の朝食用に1つ買ってみました。

日没後あっと言う間に闇に包まれた道をひた走って輪島に到着。

能登の夜は早いので何処も彼処も店仕舞いをしていましたが、

何とか蕎麦屋にギリギリで滑り込んで夕食を得ました。

残り2日のお休みは能登に費やします。

コメント