刻一刻と引っ越しが迫ってきています。

今の内にやっておくべきことは何か残っていないか…

そう言えば…

引っ越しすると大分遠くなる成田にやって来ました。

今も別に全然近くはないのですが、

タイヤは交換前に擦り減らしておいた方がお得かと思って。

成田国際空港の南隣にある航空科学博物館です。

ここの目玉は本格的なフライトシミュレーター。

開館と同時に受け付けをして枠を抑えました。

高がシミュレーターでしょ?と思われるかも知れませんが、

フライトシミュレーターはパイロットの訓練の要であり、

事故調査では未知の挙動を再現するのにも使われるなど

極めて緻密な物理演算の下に成り立っているのです。

車校のなんちゃってシミュレーターとは訳が違います。

果たして、セスナの操縦経験(2023/4/2)は通用するのか。

という訳で、まずはボーイング777から。

セスナ172とボーイング777の最大の違いは

(レシプロエンジンの)プロペラ機かジェット機かという点。

これが操縦にどう効いてくるかというと、

端的に言って反応が非常に鈍くなるんですね。

エンジン特性以前の問題として

そもそも重量が300倍以上違うというのもあって、

レバーを動かすと一瞬で反応するC172と違い、

B777はスロットルレバーや操縦桿を動かしてから

実際に反応するまでに数秒のラグがあります。

このラグの所為で操縦が滅茶苦茶やりにくい!

軽い未来予知みたいな能力を求められます。

では、B777の操縦はC172よりも遥かに難しいかというと

一概にそうとは言い切れなくて、

重量というのは安定性を高める利点もあるんですね。

風に振られることはずっと少なくなるので

ちょこまか微調整をするのは避けられますし、

何よりB777には自動操縦装置があります。

ぶっちゃけ巡航時にする操作はダイヤルの調整だけです。

着陸も自動操縦で出来たりしますが、

そこまでやると体験の意味が無いので離着陸は手動で。

3年前(2020/1/13)のF-1シミュレーターでは

時間内に着陸させることが出来ませんでしたが、

今回は教官の助けを得つつ上手く着陸させることが出来ました。

ジェット旅客機の操縦特性を掴んだら、

今度は更に本格的なB737-MAXのシミュレーターに挑戦。

このシミュレーターは離陸体験が出来ず着陸だけです。

MCAS絡み…と勘繰るのは考え過ぎだろうか。

B777ではスロットル操作を教官に助けてもらいましたが、

今度は全部自力で手動操縦して着陸させられました。

ILS(計器着陸装置)は偉大。

実に面白かったです。

今度セントレアのシミュレーターもやってみようかな?

シミュレーター以外に普通の展示もあるので見ます。

大体メーデーで見たことのある内容…

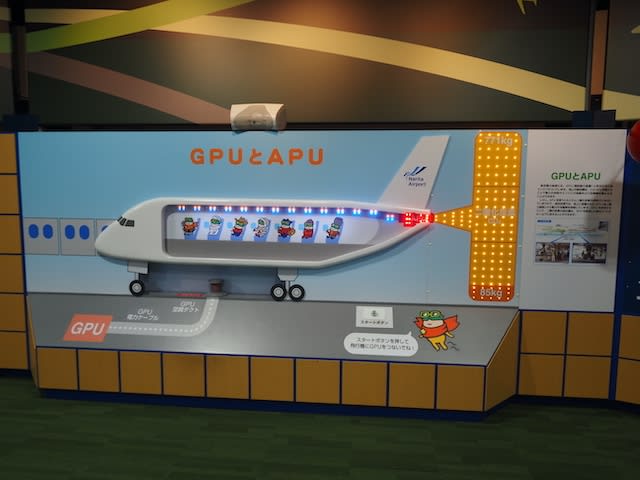

と思っていましたが、GPU(地上動力装置)は知りませんでした。

これが原因の航空事故は聞いたことがないので…

今はAPU(補助動力装置)じゃないんですね。

最上階の展望台からは成田国際空港A滑走路から

南向き(16R)に離陸していく機体を眺められます。

あと、これは正確には別の施設なのですが、

航空科学博物館の南隣には空と大地の歴史館という

成田闘争(三里塚闘争)の資料館もあります。

航空科学博物館の陰に隠れがちですが、

こちらも覗いてみます。

想像以上に過激な運動だったんですね…

実質内戦では。

東峰十字路では30人の警官隊が数百人の学生にタコ殴りにされ、

3人の警官が殉職するという事件まで起きたとか。

というその東峰地区にやって来ました。

嘗ての壮絶な闘争を受けて

沿道は全て高いスチール塀に囲まれ、

滑走路の様子は一切窺い知れないようになっています。

そんな物々しい東峰地区の中で、

1ヶ所だけ観光客の集う場所があります。

それがこの東峰神社。

B滑走路南端(34R)の目の前に鎮座する神社で、

周囲360°を空港敷地に囲まれた異常な立地にあります。

ここはその昔反対派がB滑走路の延長を阻止する為に

拠点として用いていた過去があり、

近年まで「訪問するだけで職質されるスポット」として

名を馳せていた曰く付きの場所なのですが、

最近では「飛行機を間近に見られる珍しい神社」という

インスタ映えスポットのような扱いに変わっており、

職質を受けることも殆ど無くなったとか。

それでも、金網の向こうには見張り小屋があり、

24時間体制で不審者が居ないか監視しているようです。

なお、神社の上を巨大な飛行機が飛んでいく

映える写真を撮りたい場合は北風の日に来ましょう。

今日はほぼ無風なので反対側の16Lからしか着陸しません…

成田国際空港の光と影を見学出来たら、

道の駅発酵の里こうざき、水の郷さわら、たまつくりを巡って

桜土浦ICから多摩に帰りました。

コメント