6:30、起床。

今日は三宅島に渡ります。

12月の御蔵島なのですから、当然ヘリを予約して

…おきたかったところなのですが、

八丈島-御蔵島航路よりも御蔵島-三宅島航路の方が

東海汽船の客船に乗り継げるので東京まで安く行け、

急ぐ場合は新中央航空の調布便にも乗り継げるので、

利便性が高く予約がより困難です。

その為、2人旅なのに1人分しか予約が取れませんでした。

僕は12月の御蔵島で着岸チャレンジです。

怖い…

何はともあれ、滅多に上陸出来ない御蔵島に居るので、

着岸チャレンジの成否が決まる前は

里集落周辺をぶらぶらします。

御蔵島の「銀座」だという場所。

この一角は長男が代々受け継いでいる昔からの住宅街で、

ここ以外は近代になって畑を宅地化したのだとか。

今も集落の外縁に残る畑はこんな感じ。

…放棄されていないよね?

畑地帯の外には建設業者の資材置場があります。

御蔵島なのに三宅島産興商会。

昨日のガイドさん曰く、御蔵島には殆ど建設業者が無い為

御蔵島の公共事業の多くは

三宅島の業者によって施工されているのだとか。

青ヶ島でさえ青ヶ島総合開発があったのに…

同様の例は式根島に出張する新島の業者がありますが、

式根島はそもそも新島村所属な上に

明治時代に新島の島民が移り住んで有人化した島です。

それを鑑みると御蔵島と三宅島の関係は異質です。

三宅島が御蔵島を搾取している!

と怒る御蔵島民も一部居たり…

更に外側の一番端には村営西川住宅があります。

御蔵島には新しい住宅を建てる余地が無いので、

移住者は基本的にここに住むことになるそうです。

村営住宅の側には湧水が。

伊豆諸島にしては例外的に水が豊富な御蔵島とあって

勢い良く水が流れ出ています。

お次は集落中心部に戻って稲根神社へ。

観光マップには

「本殿の奥へは絶対に立ち入らないでください」

という意味深な文言が添えられています。

鳥居の横には巨大な錨が。

これは江戸時代末期に漂着したバイキング号のもので、

幕末の混乱期に島民総出で遭難者を救助した史実を

構成に伝える記念碑だそうです。

ただでさえ情報の伝わり難い時代に

本土から遠く離れた孤島で起きた事件とあって、

約1世紀もの長きに渡って忘れられていたそうですが、

植物学の研究の為に来島した高橋教授が

この灯籠の土台が船でロープを巻き上げるのに使う

キャプスタンという機具を流用したものであったり、

石段が御蔵島では産出しない石で出来ていることに気付き、

そこからバイキング号漂着事件を再発掘するに至ったそうです

(バイキング号の積荷を使ってこの神社を建てたらしい)。

ちなみに、稲根神社は御朱印もあります。

御朱印帳を持っている方は是非。

お次は集落を通り過ぎてタンテイロ巨樹の森へ。

御蔵島にある殆どのハイキングコースは

ガイド同伴でないと立入禁止なのは昨日言った通りですが、

このタンテイロコースは珍しくガイド無しで立ち入りOKです。

もう一つ、黒崎高尾コースというガイド不要コースもありますが、

そちらは集落から入口まで林道を徒歩で片道100分掛かるので

実質的にタンテイロコースが唯一気軽に歩けるコースです。

いや、そんなに気軽でもないのかな。

御山よりも道の整備状況が悪い気がします。

まあ、ガイド無しだとお金にならないしね…

巨樹の森を謳っているだけあって

熱帯を思わせる原生林には巨木が一杯です。

どれが名物のスダジイなのかは良く分かりませんが。

ここがタンテイロの森だそうです。

竹林に見えるのだが…

この辺りの存在感のある樹がスダジイでしょうか?

植物学に疎いので良く分かりません。

ところで、タンテイロってどういう意味?

そろそろ着岸チャレンジの時間なので集落に戻ります。

おや、三宅島から何やら貨物船が向かってきていますね。

御蔵島に着岸するのでしょうか。

おおっ、着岸してしかも自動車の荷役を始めたぞ!

御蔵島に自動車を運び入れる際は、

まず着岸し易い三宅島に揚げてから

海の様子を見て改めて御蔵島に運ぶんですね。

これは今日の海況が相当良いことを示唆していそうです。

これなら橘丸も期待出来そう…

kuniを乗せたヘリは一足先に三宅島へ。

僕は一人御蔵島に取り残されました。

ちなみに、この便が満席だったのは、

平日に御蔵島で働いていた三宅島の工事業者が

三宅島へ帰るという需要があったからのようです。

賽は投げられた。

後はもう天命に委ねるのみなので、

御蔵島唯一の喫茶店でジェラートを食べたりして待ちます。

曇天の下にも希望の彩りを添える、

色鮮やかな橘丸が来た!

結果は…

勝ったッ!

着岸チャレンジ成功です!

12:40発東海汽船橘丸に乗船。

30%を引き当てて三宅島への上陸権を得ました。

一応、リスクヘッジとして

八丈島行きのヘリの席は抑えておいたので、

御蔵島に幽閉という事態だけは避けられるようにしていましたが、

その場合は色々とダメージが大きいので

やはり橘丸に乗れて良かったです。

12月の八丈島で野宿は辛いからな…

御蔵島とはまた違った厳しさを見せる三宅島が近付いてきました。

13:28、三宅島三池港に上陸。

kuniと感動の再会を果たしました。

今日はまだ半日残っているので、

kuniが調達していたレンタカーで三宅島を巡ります。

林道で島の中央部へ。

阿蘇(2014/12/28)みたいな景色になってきましたね。

嘗てはもっと上まで行けたようなのですが、

平成17年の噴火以降この雄山環状林道より上は立入禁止です。

無人の荒野と化した中を走って

七島展望台までやって来ました。

昭和58年の噴火で火口が開いた側火山です。

展望台から望む雄山。

手前に空色の円筒がありますが、あれはサイロ。

嘗てこの一帯には村営牧場があったのですが、

昭和58年の噴火の後一度は復興したものの

平成12年の大噴火で壊滅してしまいました。

ちなみにここ、七島展望台と言うだけあって

伊豆七島が全て見えます。

綺麗な円錐型の利島、白い流紋岩が特徴的な新島、

真っ平らな式根島、

神が集う神津島、

そして、1時間半前まで居た御蔵島です。

伊豆大島と八丈島は距離があるので

今日の天気では良く見えませんでした。

ちなみに、青ヶ島は伊豆七島には数えられていません。

(式根島も数えられていません。)

大分遅い時間になってしまいましたが、

一店だけ開いている飲食店があったので昼食。

この点はやはり御蔵島より大分都会ですね。

田舎あるあるで外からはどう見てもただの民家でしたが。

さて、ここまでに何度も話が出ていますが、

三宅島は伊豆諸島の中でも最も火山活動が活発な島。

昭和以降だけで4回も大きな噴火が起きており、

その中でも昭和58年の噴火では集落が丸々一つ埋まりました。

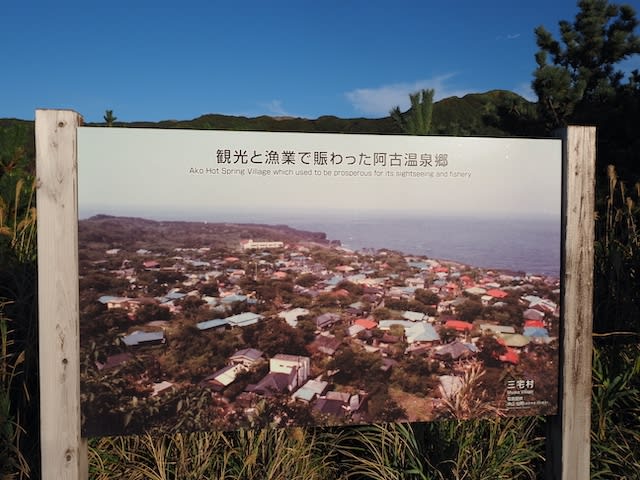

そう、この場所こそ嘗て阿古集落があった場所。

温泉も湧く風光明媚な集落でしたが、

一晩にして溶岩に埋もれ消失してしまいました。

と言っても、上の写真を見ても俄には信じ難いかも知れませんが…

それは溶岩が一般民家よりも遥かに堆く積み上がっていて

民家が全く見えないからでしょう。

普通の家よりも高い小学校が辛うじて

その天井を残すのみです。

噴火の前日10/2は運動会が開かれていたそうで、

新しいプールのお披露目もあったとか。

それがまさか最初で最後の晴れ舞台になるとは夢にも思わずに…

ところどころ竹輪みたいな形に溶岩が固まっていますが、

これは溶岩樹型と呼ばれるもので、

樹木の立っていたところに溶岩流が流れてきて

溶岩が樹木を取り囲んだ形で固まり、

その後中の木が消失したものです。

阿古集落の上にある都道(旧道)には

昭和58年の噴火で最初に潰されたという

自動車も残されているということなのですが…

そんなものあるかな…?

これか!

直列4気筒のシリンダーが

嘗て自動車だった物体の存在を辛うじて示しています。

なお、これだけ凄まじい噴火ながら

死傷者は1人も居なかったとか。

流石は火山と暮らしを共にする三宅島ですね。

到着が遅かったのでもうそろそろ日没。

夕日スポットの伊豆岬灯台で日の入りを拝むことにします。

波模様の火成岩に立つ四角柱の特徴的な灯台。

明治42年点灯で伊豆諸島最古の灯台だとか。

集落から少し離れているので天体観測スポットとしても有名です。

三本岳の脇に沈む太陽。

この後はkuniの希望で地酒を買い、

民宿で晩酌をしたりしました。

コメント