日に日に冬が存在感を増してきました。

僕は冬山をやらないので今年もそろそろ登り納めです。

今シーズンは特に会社の同期が乗り気になってくれて

有り得ないくらい頻繁に登山が出来ました。

が、まだ彼と一緒の山行が出来ていません。

体力では無く技術、

ひたすらに恐怖心との闘いを強いられる岩峰、

それに挑める仲間と言えば…

表妙義(2019/11/3)に裏妙義(2018/11/17)、

そして長年の夢だった剱岳(2020/9/20)と、

これまで数々の高難度岩峰を共に踏破してきた

IT(元・旭丘高)を愛車に乗せて、

埼玉県小鹿野町の倉尾登山口にやって来ました。

今回登るのは南関東最難関の呼び声も高い二子山です!

先月、登山者が逃げ場の無い痩せ尾根で

熊に襲われたことでも有名になった山です。

あの一件で登山者が減っていたら

更に熊との遭遇確率が上がって嫌だな…

という心配は杞憂に終わり、

埼玉県の奥の奥の林道だというのに

目を疑うほど沢山の登山者が訪れていました。

こんなに人気の山なんですね。

それでは入山します。

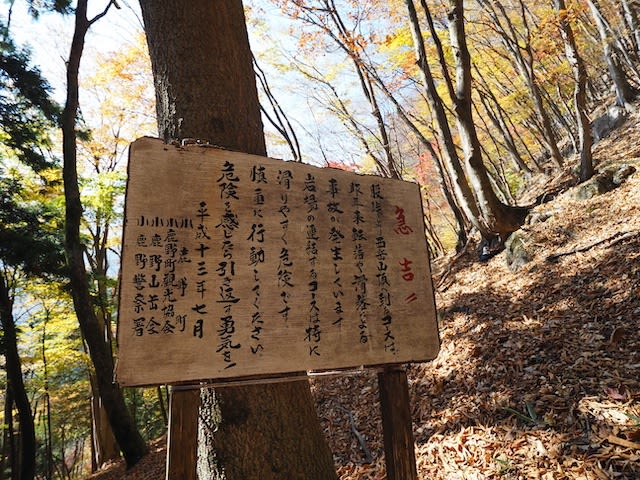

何だか賑やかな倉尾登山口。

それはつまり警告の多さを表しています。

急いで拵えたのか脱字のある熊出没の注意は元より、

我々にとっては滑落死亡事故発生の知らせの方が重要です。

とはいえ、そんな立て看板でビビるくらいなら

そもそも山行計画を立てるような山ではありません。

ずんずん進みます。

ものの数分で股峠(又峠)に到着。

二子山は西岳と東岳の二つの岩峰が屹立することから

その名が付けられているのですが、

その中間にあるのがこの股峠です。

こんなに一瞬で着くのか…

林道様様ですね。

二子山を南関東最難関の伝説に押し上げているのが

西岳の上級者コース。

「当分の間、二子山西岳内上級者コースへの立ち入りはご遠慮願います」

という行政からの要請が、

その危険度とここで亡くなった方の多さを物語っています。

そして、その後ろには

「岩を登攀したいなら屋内でやっとけ」

とでも言わんばかりのボルダリング施設の案内看板が。

ぶっちゃけ、この類の脅しはITと登った山の殆どにありましたが、

ここの真の難易度は果たして…

まずはウォーミングアップがてら

相方の東岳の方を登ります。

落葉の所為なのか登山道が異常に分かり難い…

赤テープも殆ど無いし…

そして、のっけからとんでもない急登です。

登れるのならどんなルートだろうが構わない、

ということでしょうか。

うおっ、いきなり来たな!

何処までも切れ落ちた断崖をトラバースする鎖場。

岩がそもそもオーバーハング気味で、

登山というかボルダリング染みた動きを要求されます。

肩も股関節も相当可動域が広くないと進めません。

これでまだ上級者コースじゃなくて一般コースなのか…

しかも、これだけ切り立っておきながら

秩父らしく石灰質の地質の所為なのか岩が思ったより脆く、

体重をかけると動く石があったりして気が抜けません。

早くも命の危険を感じつつも稜線に出ました。

ここまで来れば一安心です。

ここも一般的な感覚からすれば相当な痩せ尾根ですが。

登り始めから僅か35分で二子山東岳(標高1,122m)に登頂。

山頂は広くはありませんが、

ここまでの道程を思えば束の間の憩いの場です。

実に清々しい秋晴れ!

そして最盛期の紅葉!

爽快ですね。

紅葉の中ITと岩稜を攻めると、

いよいよ秋本番だと感じさせられます。

さあ、前座は程々にして、

いよいよ真打たる西岳に挑みましょう。

こちらの角度から見ると

全く人の付け入る隙を与えない冷酷非情な絶壁です。

…が、二子山西岳の上級者コースは

何と今見えているこの岩壁に刻まれています。

何処にあるか分かりますか?

ここです。

…多分ここのはずです。

登れる可能性がゼロでは無いと言えなくもない経路が

ここ以外に全く見出せないので…

あそこは本当に生身の人間が移動可能な空間なのか…?

一抹どころではない不安を覚えながらも歩を進めます。

西岳に気を取られがちだけど、

東岳も普通に高難度の山なんだよな。

警告ではなく急告の看板。

もう21年も前に立てられた看板ですが、

パソコンから印刷された現代の警告文よりも

鬼気迫るものを感じます。

落葉広葉樹と常緑針葉樹のせめぎ合う西岳の稜線を登ります。

ここもまた目印に乏しい急登ですね。

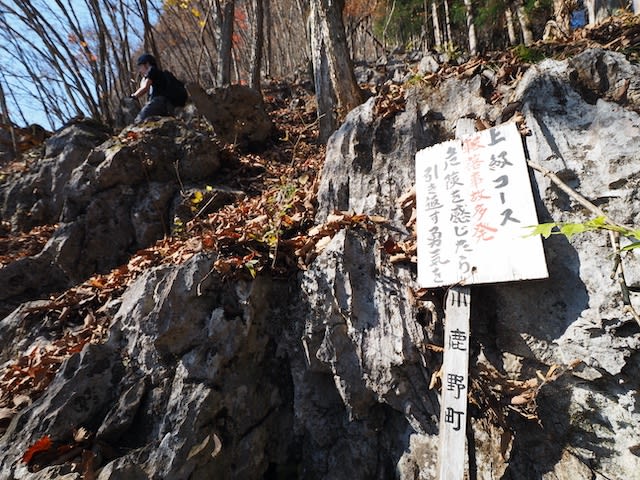

上級コースの分岐

…であると明言をせずに、それとなく存在を暈した看板。

ぶっちゃけこの看板が無ければ

こんな場所を直登していくという発想には至り難いから、

ストライサンド効果になっている気がするんだよなぁ。

ちなみに、上級者コースには

鎖設置者のマジギレお気持ち表明があることでも有名です。

要約すると、

「自費で鎖を付けてやったのに文句を言われてムカついたから、

鎖は全部外してやんよ」

ということだそうです。

真っ当な判断力を持ち合わせていれば

行き止まり以外の意味を何ら疑わない、

罷り間違ってもそこに道を見出したりはしない断崖絶壁。

その目の前で赤テープが無造作に巻かれています。

始まりました、上級者コース核心部です。

ここからは赤テープも無くなり、

自分でこの岩壁の中にルートを探していく必要があります。

ただ、完全にノーヒントという訳ではなくて、

ところどころにこのような残置ボルトがあります。

これはリードクライミングでザイル(命綱)を通す為の金具。

つまりはこのルートで登攀可能であることを示唆しています。

(少なくともトップを登る人にとっては)

ザイルは登るのを補助する器具ではなく

致命的な落下を防ぐ為のフェイルセーフなので、

リードクライミングで登れるということは

理論上空身でも登れるということなのですが…

失敗の許されない緊張感は段違いです。

難易度で言ったら鷹戻しとかの方が上でしょうが、

あそこは鎖があったのでハーネスが使えました。

しかし、ここでも顔色一つ変えず登っていくのは流石IT。

例によって彼の後ろ姿に勇気を貰って

三点確保で着実に登っていきます。

こちらから見ると東岳の一般コースも

中々に頭がおかしいですね。

既にあそこをクリアしたのだからこの西岳だって…!

良し!上級者コース核心部突破!

ここまで来ればもう安心でしょう。

全体的に握るどころか抱けるくらいのガバばかりだったので

純粋な技術的難易度自体はそこまででもありませんでした。

いや、1ミス即死の徒手空拳でカチばかりだったら

恐ろしくてとても登れたものではありませんが。

ここからは稜線歩きです。

断崖絶壁が続いている様子を見ると、あの上級者コースでも

西岳の中ではまだ登り易いルートなんですね…

そんな絶壁を登るクライマーの姿もありました。

いやあれは…

我々が言うのも何だけど、頭のネジが数本飛んでいるのでは…

良く見ると、ところどころに

リードクライミング用のボルトが打ち込まれています。

何をどう判断したらここを登ろうと思うのか。

何はともあれ、二子山西岳(標高1165.6m)も登頂です。

こちらが主峰だからか、東岳と比べて賑わっています。

あとは、一般コースを使えば

東岳より難易度が低いというのもあるのかも知れません。

混雑を避けて山頂での休憩は程々に、

稜線歩きを続けます。

ここが登山者が熊に襲われたあの場所です。

熊も何故こんな岩尾根にいたんだろう…

これぞナイフリッジ。

今日は中高年の団体が居て賑わっています。

幸い、先行する団体は居ないので

追い付かれない程度のペースを保ちながら進みます。

石灰石の採掘で大きく削られた山。

太平洋セメントが所有する叶山です。

ここから遥か23kmも離れている秩父市街の工場まで

地下トンネルのベルトコンベアで運ばれているとか。

二子山も一皮剥いたらあんな風に真っ白なんだろうか。

叶山は一般人立入禁止なので、

採掘現場を見られるのは二子山の稜線の西側の一部だけです。

ちなみに、どういう訳か分かりませんが、

二子山のこの西端の一部だけは

埼玉県をはみ出して群馬県に入っています。

では、稜線を離れて巻道に下ります。

一般コースとはいえ中々ですね。

さっき上から見えていた叶山への

立ち入りを禁止する看板がありました。

どうやら、群馬県神流町の領域が

秩父セメントの私有地のようですね。

この辺りは鉱業ではなくて林業一本のようです。

人工林ではありがちですが、道がとにかく分かり難い!

なまじちょっと無理をすれば何処でも歩けてしまう分、

皆が好き勝手に歩いた跡がそこかしこに付いていて、

しかも何故か赤テープの付けられ方も首尾一貫していないので、

ちょっと気を抜くとすぐ道を外れそうになります。

暫く歩いていると、

多くの人達が思い思いに寛いでいる平場がありました。

展望も無い林の中で何故こんなに人が集まっているかというと…

ここがクライミングスポットだからです。

上から見ても凄かったけど、

下から見るとまた角度が凄いな…

ビレイされているので安全ではあるのですが、

失敗してずり落ちる様子を見ると

見ているこっちの心臓に悪いです。

そんな訳で、5時間弱で下山しました。

コースタイム的にはお手軽なのに

岩場のエッセンスがこれでもかと凝縮されていて、

非常にコスパの良い山ですね。

だからこそ、滑落死亡事故も多いのでしょうが…

登山している間に車体に落葉が降り積もっていました。

ボディカバーを持ってきておけば良かった…

この後は雁坂峠を越えて山梨県に向かい、

石和温泉で祝杯を挙げました。

脚注

※「ガバ、カチ」

ボルダリング用語で、ガバは手のひらを使って握れるくらいの楽なホールド(出っ張り)、

カチは指を引っ掛けるのがやっとくらいの難しいホールドのこと。

コメント