多摩某所へ買い出しに出掛けて

ふと目に留まった送電鉄塔の銘板に書かれていた名前に、

軽く立ち尽くすほど衝撃を覚えました。

曰く、「只見幹線」。

鉄オタとして、酷道好きとして、社会インフラマニアとして、

忘れられる筈がないその名前。

あの只見…なのか?

帰宅後すぐに調べてみると

本当にあの只見だというではありませんか。

一度挫折した苦い思い出のある因縁の地…

あそこから遥々多摩まで来ているのか…?

これは…行くしかない!

という訳で、三連休を使って今度こそ到達を目指します。

4:45、出発。

深夜割引が効くのは4時までですが、

三連休はゴールデンウィークと違って休日割引が効くので、

眠い身体に鞭打って3時に出発する旨味はそんなにありません。

とはいえ、高速道路は確実に混むので

のんびり出発という訳にもいきません。

そこそこ眠い身体に鞭打って走ります。

関越自動車道の埼玉県区間の豪雨が凄い!

群馬県まで来ると雨が止みました。

赤城高原SAから見えるあれは只見幹線!?

お前も来ていたか!

と再会を喜んでいましたが、

調べてみたらあれは只見幹線ではなくて

前橋、宇都宮、水戸の北関東3県庁所在地を結ぶ送電線の一部、

東群馬幹線だそうです。

只見幹線君は尾瀬を突っ切っているので

車では絶対に追えません。

車どころか、徒歩でも厳しそう…

関越自動車道はここから上越国境越えにかかります。

高速道路の場合、「国境の長いトンネル」は10.9km。

JR上越線下りの13.5kmやJR上越新幹線の22.2kmに比べれば

距離自体はずっと短いのですが、

自分で運転するとなると体感の長さは同じくらいです。

何はともあれ国境を越えて越後に入りました!

只見幹線は深山幽谷へと消えていってしまったので、

湯沢ICで下りて一先ず新潟県を観光します。

こんな朝早くから渋滞!?

と一瞬焦りましたが、ただの片側交互通行でした。

いや、片側交互通行の僅かな停車時間でこれだけ車が連なるなら

十分混雑しているけど。

駐車場待ちさせられないか不安でしたが、

何とか一巡目で駐車出来ました。

やって来たのは旧・中里村の景勝地、清津峡です。

名前から分かる通り、清津峡は美しい峡谷で名を馳せる地。

しかし、刺激に溢れた現代社会に於いてただそれだけでは

早朝からこれだけ混むほどには人気が出ないのもまた事実。

何かもう一捻りがあるはずです。

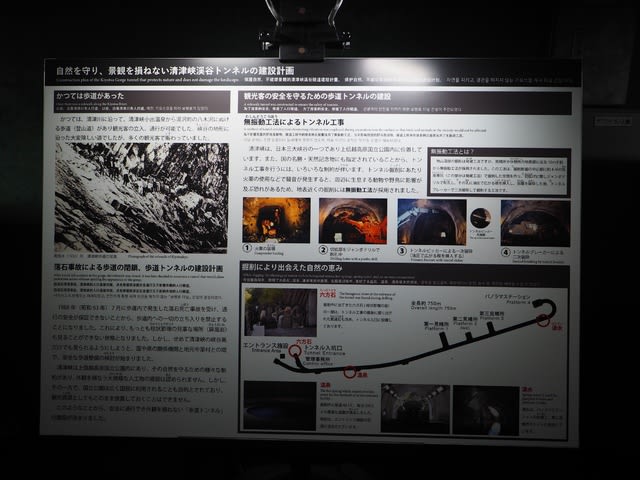

それがこの清津峡渓谷トンネル。

実はこの清津峡は遊歩道の大半、

というか全部がトンネル内部になっています。

そんな事をしたら景色が全く見えないから

遊歩道の意味が無くなってしまうのでは?

と思ってしまいそうですが…

要所要所で横坑から外を望めるので大丈夫です。

外界の様子はこんな感じ。

圧巻の柱状節理。

これは全線トンネルになるのも納得の地形だな…

現在旧・中里町を含む十日町市と津南町では

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレが開催中で、

2つ目と3つ目の横坑は芸術作品化されています。

ちなみに、上の写真の真ん中に鎮座していた

邪魔臭い物体はマジックミラー式のお手洗いです。

あくまで作品の一部なので実際に使える訳ではない

と思いきや、普通に使える水洗トイレです。

まさか作品の為に配管工事をするとは思えないし、

元々あった公衆便所を改造したのかな?

3つ目の横坑はこんな感じ。

某作家を彷彿とさせないでもない水玉模様です。

ここからの写真だけを撮って

満足して去っていく人が多いのですが…

ここから見える柱状節理は特に凄い!

斜一文字に断層が切れ込まれて

まるで2つの柱状節理が押し合いの肉弾戦を繰り広げているようです。

一番の芸術作品は勿論清津峡自身ですね。

さて、清津峡の名前を聞いたことのある人ならきっと今頃、

勿体ぶっていないで早く本題の写真を上げろ

とやきもきしていることでしょう。

良いでしょう、これこそが清津峡渓谷トンネルの

最深部にある景色です!

水鏡。

何処かでこの景色の写真を見たことがある人も居るでしょう。

斯く言う僕もこの眺めを知ってやって来ました。

まず一目見たらその美しさに暫し見惚れるはずです。

そして、数秒ほど経って我に返ってから

今度はふつふつと疑問の湧き起こるフェーズに

移行するのではないでしょうか。

…理系の方なら。

少なくとも僕は不思議でなりませんでした。

疑問は大きく言って2つ。

水が溜まっているようだがトンネルはどういう状態にあるのか?

そして、そもそも何の為に掘られたトンネルなのか?

です。

まず1つ目の疑問ですが、

綺麗な水鏡が出来るほど床全面に水が溜まった状態というのは

冷静に考えればトンネルとして全く健全な状態ではありません。

自然にこの状態になるとすれば、

一番有り得る可能性は坑口付近で土砂崩れか落盤が発生して

トンネル内の地下水が排水されなくなってしまうこと。

しかし、そんな危険な状態なら立ち入りは許される訳がありません。

次に2つ目の疑問ですが、

トンネルというのは道路構造物の中で最も高価なものの一つ。

何をどう頑張ってもそれ以外に手が無い、

という状況でのみ掘られるものですし、

その場合も断面積や長さは必要最小限に留めるはずです。

然るに、この清津峡渓谷トンネルは歩行者用としては

どう見ても断面が大き過ぎます。

となると考えられるのは、

元々別の用途で掘られたトンネルを遊歩道に転用したという可能性。

人里離れたこんな険しい峡谷を

そこまでして遡上したいという意欲が湧く用途と言ったら、

一番有り得そうなのはダム建設か鉱業くらいですが、

そのどちらも清津峡では聞いたことがありません。

結局、この謎の景色の正体は一体何なのか!?

まず、1つ目の疑問については…

これが答。

ここに水鏡を作るという明確な目的意識を以て

浅く水を張る為の構造物が設けられていました。

偶然の産物じゃなくて必然の人工物だったのか…

平成30年の大地の芸術祭でこの水鏡が芸術作品として作られ、

人気を博したことから恒久展示化したそうです。

そして、個人的には一番知りたかった2つ目の疑問の答は…

最初から遊歩道の為に掘られたトンネルでした。

元々は地上に遊歩道が設けられていたものの、

昭和63年に落石死亡事故が発生。

遊歩道を再開させる為には落石の危険を取り除かねばなりませんが、

国立公園に指定されている清津峡では

景観を損なう大規模な落石防止措置を講じることが許されません。

その為、地上の景観を損なわず、かつ安全に散策出来る道として

平成8年に清津峡渓谷トンネルが開通したのだとか。

オタクな所為で変に穿って考えてしまったけど、

どちらの疑問も一番単純な答が正解だったのか…

何にせよ疑問が氷解して一件落着です。

何故かあった足湯で長時間運転の疲れを癒してから次に向かいます。

特に必要性はありませんが、

魚沼スカイラインを通ります。

魚野川を見下ろせて中々景色が良いです。

望遠レンズがあったらJR上越線の撮り鉄も出来るかな?

小出から国道352号に移ります。

「急カーブ連続24km」という

尋常ならざる注意書きが添えてあります。

この急カーブ連続の枝折峠は未だに「冬季閉鎖中」なので

今日は迂回路を使いますが。

7月中旬で冬季閉鎖中って、いつになったら冬が終わるんだ…

(※結局、冬季閉鎖が解除されたのは9/16でした。)

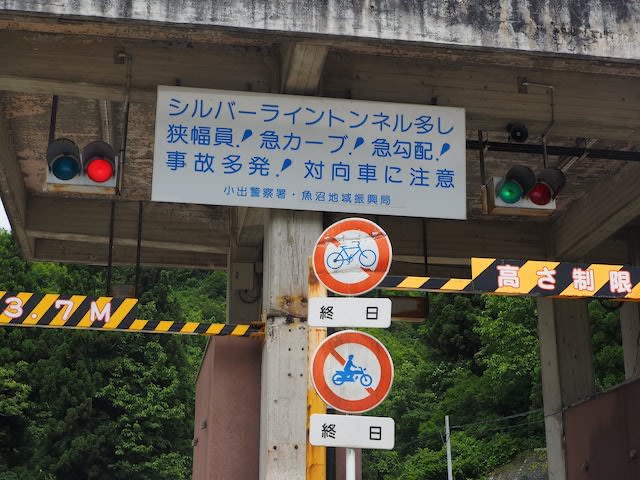

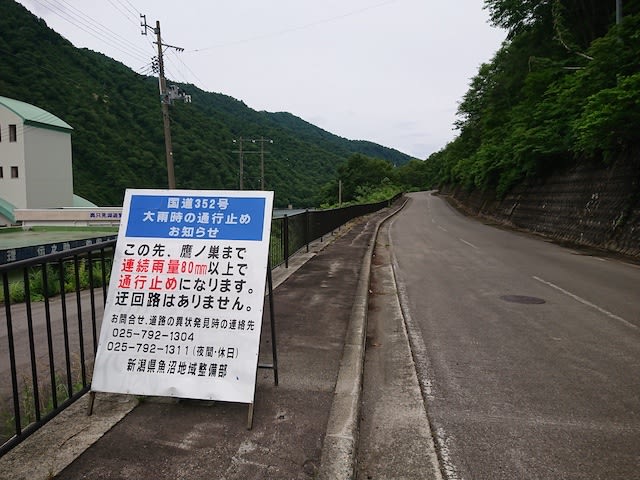

迂回路もまた香ばしい注意書きで溢れています。

この地に安心して運転出来る道は無いのか…

それでも、この道はまだ一番マシな道です。

日本有数の豪雪地帯で冬も走ることが出来るのですから。

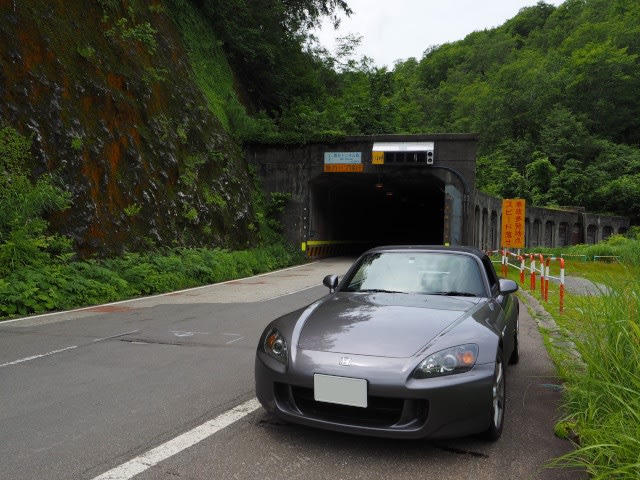

奥只見シルバーライン。

シルバーという輝かしい名前とは裏腹に、

全長22.6kmの内実に18.1kmがトンネルという地中道路です。

建設費は銀の道路という名前に

見劣りしないくらい掛かっていそうですが。

貴重な地上区間で一休み。

全長22.6kmの中の4.5kmしかない地上区間は

全て前半部に固まっており、

最後の16kmはほぼ全部トンネルになっています。

最後の関門、10.3kmの第9トンネル群が現れました。

こんもりと茂った奥只見の森の地中へと道が消えていきます。

建設費圧縮の為か一部はほぼ素掘りになっており、

それで地下水が染み出しているのか

トンネル内に霧がかかっています。

トンネル内分岐まであります。

一直線のトンネルで速度が乗りやすく、

信号機も無いので事故には気を付けましょう。

そんなちょっと不気味なトンネルが誘う先は…

秘境中の秘境奥只見。

遥か西東京変電所まで電気を送り届ける

奥只見水力発電所を要する奥只見ダムです!

マイカーで辿り着いたぞ!

岩魚尽くしのおにぎりプレートで祝杯。

黄金色に輝くイクラはイワナの卵です

(Икраは「魚卵」という意味で鮭以外でもикраです)。

珍味かつ美味かな。

とここで緊急事態が発生。

何とおにぎりの写真を撮った直後に

デジタルカメラがうんともすんとも言わなくなってしまいました。

えっ。

ええぇっ!?

バッテリーを付け直してみたり、レンズを変えてみたり、

色々民間療法を試してみますが全く反応しません。

このカメラを買ってから早6年、

大学院時代を丸々共に過ごした戦友だったのに…

まあ、世界中で酷使してきたから大往生か…

ギリギリ奥只見まで持ち堪えてくれてありがとう。

帰ったら修理に出さなければ…

って、もう修理の受付すら打ち切っているの!?

いつの間にかそんな型落ちと化していたのか…

帰りに電器屋でも寄っていくか…

ショックは大きいですが、

滅多に来られない奥只見でいつまでも悄気てはいられません。

それはそれと割り切って観光はします。

今時は携帯電話でもある程度の写真は撮れるので。

スロープカーで堤体の上に登ります。

シルバーラインのトンネルは堤体上と同じ標高に出るのに、

わざわざ一度下がってからスロープカーを使わせる意味とは。

駐車場に使える土地を用意出来なかったのでしょうか。

写真では見難いですが、何本もの高圧電線が

機織り機のように繰り出されています。

これが遥か多摩まで…

実は、この只見幹線は奥只見発電所が始点ではなく、

更に奥地の大鳥水力発電所、田子倉水力発電所まで通じています。

地図で見てみても鉄塔に通じる道が一切見当たらないけど、

マジでどうやって建設してどうやって保守しているんだ…

奥只見ダムは前述の田子倉ダム、岐阜県の御母衣ダムと纏めて

OTMと呼ばれる戦後の電源開発を代表するダムの一つで、

それを象徴するように「電源神社」が祀られています。

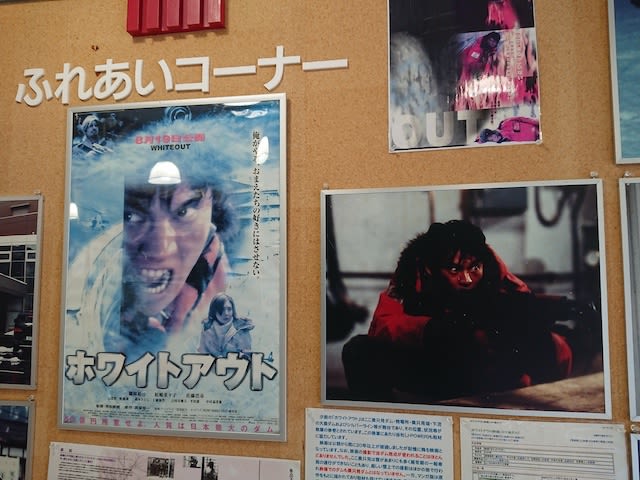

西の黒部ダムに並ぶ超巨大建造物ということで

各種創作物の舞台にもなっており、

小説「ホワイトアウト」のモデルにもなりました。

映画にもなっているのですが、

実際の厳冬期の奥只見ダムはあまりに気象が厳し過ぎるということで

撮影自体は黒部ダムで行われたそうです。

事実は映画よりも奇なり。

戦後の電源開発に対する情熱は凄まじかったんですね…

奥地の大鳥ダムもいつか行ってみたいです。

(大鳥ダムへの道は一般人通行禁止で、

奥只見に宿泊した釣り人のみ連れていってもらえるらしい。)

ついでに、トンネル内分岐の先にも寄っておきます。

銀山平と呼ばれる、これまた秘境です。

うねうねと枝折峠を越えてきた国道352号と合流。

国道352号の酷道っぷりは留まるところを知らず、

この先も鷹ノ巣まで連続雨量80mmで通行止めとなり、

迂回路は無いという徹底よう。

この鷹ノ巣というのは何と30kmも先の地名です。

そこまでの道程が如何なるものかは推して知るべし。

この国道352号、個人的には因縁の道。

マイカーを手に入れた今なら…

…いや、それでも事故りそうで怖いな。

今日のところは引き返して宿に向かいました。

コメント