6:02、起床。

普段より1時間早く起きました。

6月の道東はとにかく日が長い!

今日の日の出は何と3:39です。

半田より丁度1時間早い。

それでいて日没は半田と同じ時刻です。

その代わり、12月だと16時前に日が沈みますが。

昨夜は暗過ぎて全く撮れなかった宿の周囲。

こんなところにポツンと宿があるという衝撃よ。

まずは昨日先送りにした霧多布岬を訪れます。

その名の通り霧に包まれていますね。

「霧が多い」という名前が実を的確に表し過ぎていて

全国的にも有名な岬ですが、

実はこの名前には2つの残念な裏話があります。

まず、霧多布は例によってアイヌ語の当て字であって

本来の意味は「茅を刈る場所」だということ。

そして、実は霧多布岬という名前は通称であって

正式名称は「湯沸岬」だということです。

尚、湯沸(とうふつ)のアイヌ語での意味は「沼の入口」です。

和訳していたら茅刈岬か沼口岬になっていたのか…

アイヌ語のままで良かったですね。

霧多布岬は野生のラッコが見られることでも有名。

今日もラッコが漂っています。

宿のご主人がラッコの専門家だそうで、

ラッコを見られるポイントを伝授してもらいました。

岬の先端に向かって歩く時の左側、

つまり岬の北側にいることが多いそうです。

岬に建つバンガロー。

こっちに泊まるのも乙だな…

グリーンランドのイリマナク(2017/8/4)を思い出します。

霧多布岬灯台…ではなく湯沸岬灯台。

霧の中でも目立つように紅白のめでたい柄になっています。

絶壁の岬は人を寄せ付けない威圧感がありますが、

こういう絶壁は海鳥達にとっては楽園のようなもの。

岩礁によっては鳥の糞で真っ白に染まるほどです。

霧多布岬を見終えたら

同じく霧に煙る霧多布湿原を抜けて内陸へ向かいます。

ルパンが出迎える茶内駅にやって来ました。

列車に乗る訳ではありませんが。

お目当ては茶内駅近くの茶内ふるさと広場にあるこれ。

北海道殖民軌道茶内線改め浜中町簡易軌道茶内線と

若松線を走ったディーゼル機関車です。

戦前の殖民軌道、戦後の簡易軌道とは

北海道、特に湿地帯が多く道路状況が極めて劣悪だった道東で

開拓者を原野まで送り込む目的で敷設された鉄道のこと。

大正時代以降各地に敷設されましたが

道路網の整備と共にその役目を終え、

昭和47年廃止のこの浜中町簡易軌道を最後に姿を消しました。

元々外部の人を乗せる為の鉄道ではなかった為に

現役時代も時刻表に掲載されなかったことが多く、

廃止後50年以上が経ってしまった現在となっては

何処に存在していたのかという情報を掴むことすら一苦労です。

さて、静態保存されたディーゼル機関車も良いですが、

折角ならまた現役の鉄道も撮りたいところです。

昨日落石岬で撮り鉄してきたという話を宿のご主人にしたら、

「糸魚沢の辺で撮るって人も居たけど、そっちには行かないの?」

と耳寄り情報を教えてくれたので、

朝の一本を撮りに行ってみることにしました。

別寒辺牛湿原を俯瞰して撮れる地点があるっぽいけど…

地形図からするとこの辺りか…?

しかし、国道に沿って邪魔な電線があるから

相当高いところに登らなければならないはずだけど、

そこに至る道が全く見えない…

ああ、もう列車が来てしまう!

ギリギリ間に合った!

薄霧に煙る別寒辺牛湿原の中から列車が現れました。

良くぞまあこんな場所に鉄道を敷いたものですね。

当然建設当時は今の国道44号に相当する道は無かっただろうに…

列車はすぐに釧路方面へと走り去っていきました。

で、結局僕は何処で写真を撮ったのか?

国道44号脇の法面の上です。

巷に出回っている写真と周囲の地形を照らし合わせるに、

ここ以外の選択肢が思い浮かびませんでした。

裏手から回ってくる獣道もあるようですが、

時間が無かったので僕は法面を無理矢理直登しました…

無事に撮り鉄が出来たら、

道東に来たからには本土最東端の地を目指します。

目的地まで55km直進で案内終了というのが流石過ぎる。

根釧台地は国営農地が多いことで有名。

昭和30年代に世界銀行からの融資で

日本に大規模酪農を根付かせようという一大事業で生まれました。

地理の授業でパイロットファームの名を聞いたのではないでしょうか。

この「パイロット」というのはパイロット版(試験版)の意味で、

飛行機の操縦士のことではありません。

僕は高校時代勘違いしていました…

農地と原野しか見当たらない一本道をひた走って

道の駅スワン44ねむろまでやって来ました。

日本最東端の道の駅です。

風蓮湖の畔にあり、遊歩道もあります。

まあ、しょっちゅう熊が出て通行止めになりますが…

最東端の道の駅で昼食というのも考えましたが、

以前来た時(2015/2/6)に釧路で食べた

回転寿司の味が忘れられなかったので、

根室が地元の回転寿司を探して入りました。

やはり美味しい!

社会人になってあの時よりお金に余裕が出来たので

カニやら昆布締めやら気の向くままに食べていたら、

お値打ちとはいえ昼にしては結構な額になりました。

まあ、お金はこういうところでこそ使うべきですよね。

昼食を終えたら根室市街も越えて更に東へと進みます。

沿道最後のセコマで休憩。

この道で最後ということは日本最東端のコンビニ?

と言っても、碑か何かある訳ではなくて普通の店舗…

かと思いきや、ちゃんとアピールしていますね。

日本最東端のコンビニ、セイコーマートうちやま歯舞店です。

記念品とかは売っていませんでしたが。

コンビニだけではなく色んなものが最東端アピールをしています。

珸瑤瑁郵便局も日本最東端を前面に押し出していました。

…何と読むんだろう。

「ごようまい」か…

どれ一つとしてこれまでの人生で見たことの無い漢字です。

玉偏が付いていることからも分かる通り、

全て宝石を意味しているというキラキラ地名です。

由来のアイヌ語はコイオマイ(波の中にある所)という

キラキラさの欠片も無いものですが。

あともう一つ、元・日本最東端だったものを探しました。

昭和34年まで存在した史上最も東に存在した駅、

根室拓殖鉄道歯舞駅です。

恐らくはここが跡地だと思うんだけど…

浜中町簡易軌道でも割としっかりした案内があったのに、

日本最東端というネームバリューがありながら

根室拓殖鉄道は何一つ案内がありません。

立て札の一つでもあればもう少し人が来るかも知れないのに…

何やかんやで本土最東端の納沙布岬に到達。

冬の快晴時(2015/2/7)と初夏の濃霧時では

まるで印象が違いますね。

望郷の塔が低く垂れ込めた雲に突っ込んでいます。

雲の高さが100mも無いということか…

濃霧の中、今度は標津方面へ向かいます。

森の中に立派なログハウスのような建物が現れました。

奥行臼駅逓所跡です。

駅逓所とは、明治以降進められた北海道の開拓に於いて

まだ道路網が未整備だった道内で人や物資を輸送する為に、

一定の間隔で馬を待機させておく施設。

宿場の役割もあったそうです。

このすぐ近くには後に鉄道の駅も造られました。

JR標津線奥行臼駅です。

そうです、JRなんです。

どう見ても国鉄時代にしか見えませんが、

これでも民営化後まで生き残っていました。

と言っても、JRだったのは2年間だけだったので

実質国鉄時代の廃駅みたいなものですが。

この地には更にもう一つ駅がありました。

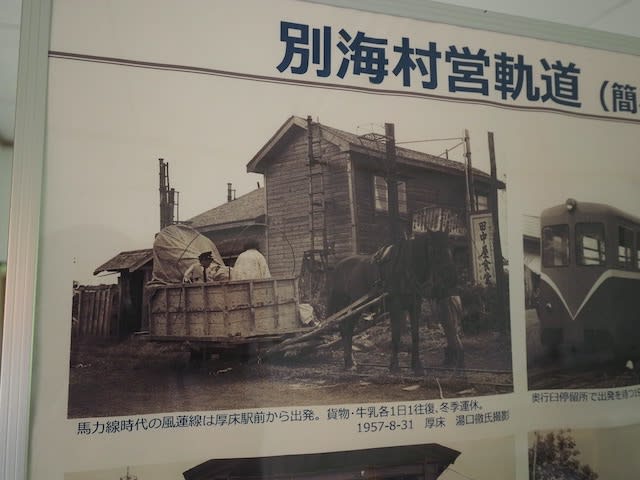

別海村営軌道風蓮線奥行臼駅です。

今はもう面影もありませんが、

嘗ては交通の要衝だったんですね。

駅舎の跡は資料館として整備されています。

昭和30年代まで馬車だったのか…

中々衝撃的ですね。

当時は雪解けの時期になると道路が泥濘に沈み、

この簡易軌道無しにはまともに移動出来なかったそうです。

そんな村民の生活を繋いだ簡易軌道の記憶も

長い年月によって風化し、

この木製台車などは令和2年になって

観光客が偶然発見するまで見過ごされていたとか。

令和になってから新発見があったのか…

周囲を探索したら何か見付けられたりするかな?

奥行臼から国道244号に移り、

海沿いを走っていきます。

ほぼほぼ無人地帯だな…

そんな無人地帯の中で唐突に現れた道の駅。

道の駅おだいとうです。

アクセス道路こそ快走路なものの、

ロケーションは完全に秘境駅のそれです。

秘境道の駅と言って良いでしょう。

お土産が棚2つ分しか置いていないのか…

正に秘境道の駅。

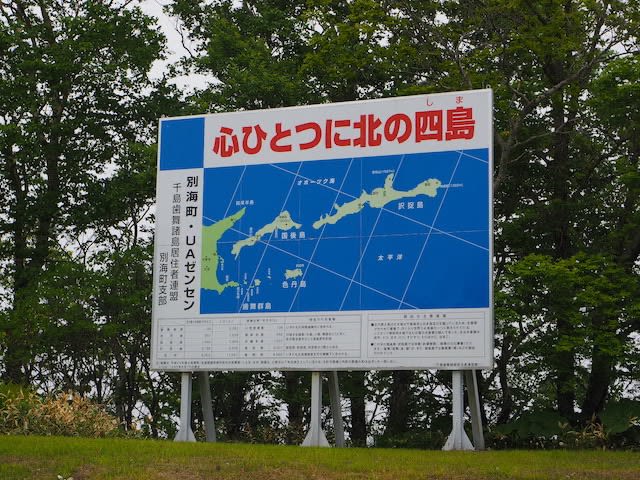

では、この道の駅おだいとうは何を売りにしているかというと、

北方領土の眺望です。

ここは北方領土(国後島)に最も近い道の駅で、

土産物屋というよりは北方領土資料館のようになっています。

天気が良ければ道の駅の3階から

国後島の姿を間近に望めるそうですが…

この濃霧では全くですね。

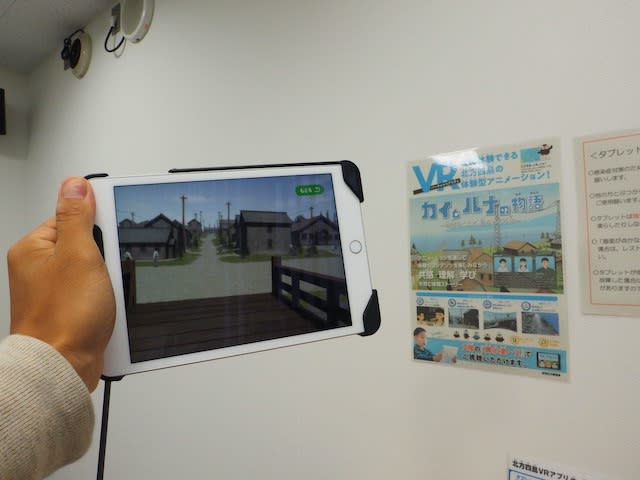

こんな天気に当たってしまった人への救済策なのか、

VRで北方領土の姿を拝めるという展示もありました。

凄くポケモンLAのコトブキムラっぽい。

ヒスイ地方のモデル的には当たり前か。

車でないとほぼ不可能な別海町巡りを済ませて満足したら、

夕食を求めて国道44号沿いまで戻ってきました。

道の駅厚岸グルメパークです。

JuneにRは含まれませんが、

厚岸に来て牡蠣を食べない訳にはいかないので牡蠣セット。

厚岸では低い水温を上手く使って

年中牡蠣を出荷出来るようにしているのだとか。

7年越し(2015/2/7)で遂に食べられました。

7年分の旨味が詰まっている…

この後は暗闇の中を釧路まで戻りました。

コメント