6:50、起床。

今日は本来なら船で島に渡る予定だったのですが…

海上荒天の為に欠航。

しかし、この時期の日本海が荒れることは想定済み。

欠航時に予定していたプランBを実行します。

荒れ狂う日本海を離れ、

北海道道1049号でどん詰まりを目指します。

日本屈指の人口超希薄地帯でありながら

道は積雪対策なのか幅員が広く、

カーブも割と緩いので走りやすいです。

とは言え、一体何が目的で盲腸線の道道なんか走るのかというと…

ここは北海道開拓史に残る悲劇、

三毛別羆事件の現場なのです。

7人もの死者を出した日本史上最悪の獣害事件。

小説「羆嵐」を読んだことのある方も多いでしょう。

その為、北海道道1049号には

「ベアーロード」という縁起でもない愛称が付けられており、

沿道の民家や倉庫には

可愛らしいヒグマの絵が描かれています。

ちなみに、上の看板で説明されていた

射止橋というのはこれです。

銘板が見当たらないので

射止橋というのはあくまで通称なのでしょうか。

更に進むと農地が無くなり、

遂に道が未舗装路へと変わりました。

いよいよです。

借り物の車を傷付けないよう慎重に進みます。

どれほどの奥地にあるのか…

と思ったら、未舗装路が始まって

ものの数百mで到着しました。

雰囲気を出す為に最後の少しだけ未舗装のままにしているのでしょうか。

ここが三毛別羆事件復元地です。

11月になった為、積雪対策にブルーシートが掛けられていますが、

ここが最初に襲われた家です。

こんな小さくて粗末な家だったのか…

家の隣にある雪吊りのようなものは何かと言うと…

ヒグマの模型です。

あまりにもデカい。

家と同等の大きさがあります。

こんな怪物が襲ってきたら一溜まりもありませんね…

事件が発生したのは大正4年の12月9日。

このヒグマを討伐した際には

俄に猛吹雪となって「熊風」と語り継がれる

暴風雪被害をもたらしたそうですが、

何の因果か正に今も急に霰と風が強まってきました。

薮の中からガサガサという物音がしたので

まさかと血の気が引きましたが、

可愛らしいキタキツネでした。

キツネはキツネでエキノコックスがあるので怖いのですが。

しかし、キツネが出るくらいなら当然ヒグマも…

黒い影も見えたので焦りましたが、

ただのオブジェでした。

小屋のところにあるやつに比べて手抜き過ぎでは。

血気盛んなYYさんはヒグマとの邂逅を切望していましたが、

本当に遭遇したら洒落にならないので三毛別を離れます。

沿岸部まで戻ってきました。

荒れ狂う海が島への渡航の無謀さを嘲笑っているかのようです。

せめて船旅気分だけでも味わおうと、

羽幌港にやって来ました。

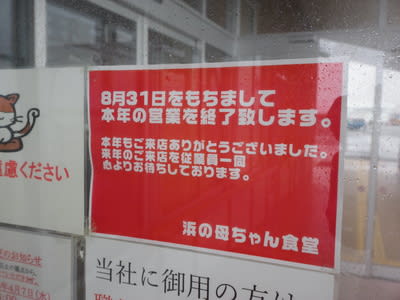

ここには人気の食堂があると聞いていたけど…

冬期(?)休業してるじゃないか!

かと言って冬のアトラクションはまだまだ先だし、

11月の北海道は旅行者に冷たい。

というわけで国道沿いにあった食堂に入りました。

食べるのは勿論甘エビです。

…そろそろ閾値を超えて

エビアレルギーになってしまわないか心配になってきた。

渡ろうとしていた島は海鳥で有名なので、

せめてどんな海鳥がいるのかだけでも知ろうと

北海道海鳥センターにも来てみましたが、

冬期休館は無いはずなのにここも閉館中でした。

つくづく縁が無いな…

諦めてプランBで計画していた

もう一つの目的地に向かいます。

三毛別羆事件復元地は苫前町の内陸部でしたが、

今度はお隣羽幌町の内陸部です。

廃線跡が現れました。

旧・羽幌炭礦鉄道第二築別川橋梁です。

橋桁が長さも厚さも不揃いなのが分かるでしょうか。

戦争真っ只中の昭和15年に突貫工事で建設された為、

中古の橋桁をかき集めてこんな姿になったのだそうです。

そう、羽幌は嘗て炭鉱で一世を風靡した町でした。

しかし、エネルギー革命の波には抗えず、

国内有数の優良鉱だった羽幌炭鉱も昭和45年に閉山。

炭鉱の他には何一つ産業の無かったこの地帯は

完全に放棄されて今に至っており、

このホッパーのような遺構がそこかしこに残されています。

こちらは旧・羽幌炭礦鉄道病院。

医師5人に病床数50という

この地域としてはかなりの規模の病院でした。

やはり鉱業では怪我人や病人が出易かったのでしょうか。

この少し奥に羽幌炭礦鉄道の終点、

築別炭砿駅がありました。

(この付近は羽幌炭鉱の中で

築別炭鉱という名前が付けられていた。)

狭い範囲に大勢の労働者を住まわせる為に

近代の鉱山都市の代名詞でもあった鉄筋コンクリート造アパート。

とは言え、そこは北海道なので土地には余裕があるのか

軍艦島(端島)とかに比べると

かなり余裕を持った建て方をしています。

プリピャチを彷彿とさせるような…

旧・羽幌町立太陽小学校。

全盛期には1,000人以上もの生徒を抱えていましたが、

閉山の翌年の昭和46年に閉校。

昭和54年からは炭鉱跡地をレジャー施設化する

「羽幌緑の村」事業が始まり、

昭和57年にはこの廃校跡を宿泊施設として転用しましたが、

平成12年にその緑の村も廃止に。

珍しい円形体育館が特徴だったそうですが、

それも2年前に積雪で崩落してしまったそうです。

右奥に残骸が見えますね。

こちらは羽幌本坑のホッパー(左)と運搬立坑(右)。

この位置には羽幌本坑の石炭を積み込む為に

三毛別駅が設けられていました。

この三毛別駅は事実上羽幌炭礦鉄道の

支線的な扱いになっていたものの、

書類上は国鉄名羽線所属になっていました。

国鉄名羽線…

数々の赤字路線を生み続けた

あの日本鉄道建設公団の事業の中でも、

「狂気の沙汰」とまで称された未成線です。

結ぼうとしていたのは名寄(正確には朱鞠内)と羽幌。

比喩などではなく文字通り人っ子一人居ない人跡未踏の区間で、

天地がひっくり返っても黒字化など見込めないにも関わらず

羽幌炭鉱が国鉄を助けてくれた誼みで建設を進めており、

昭和55年の工事凍結までに

路盤工事の何と82%が完了していたそうです。

罷り間違って開業していたら

一体どんな記録を残してくれたのか

非常に気になるところですが、

今となっては鉄オタですら殆ど知らない

伝説のような存在となっています。

羽幌炭鉱遺構巡りの締めは

北海道道741号の脇にあるので、

見逃さないよう目を皿にして探します。

ありました!

羽幌本坑坑口です!

ここが栄華の原点となった羽幌本坑への入口。

何千人もの坑夫がここから地下へと潜っていきました。

(但し、採掘地点が深くなり過ぎた末期は

上述の運搬立坑を使っていた。)

しかし、想像以上に分かり難い位置にあります。

道路との間には沢が流れており、

今は晩秋だからまだ良いものの、

夏などは藪に遮られて見えなくなるのではないでしょうか。

現役当時の姿が気になるところです。

羽幌炭鉱も、国鉄名羽線も、

話に聞いても地図を見ても

全く現実味が湧かない空想のような存在でしたが、

実際に遺構を目の当たりにしても尚、

何千という人がここで働いていたとは実感が持てませんね…

羽幌本坑から戻る途中に

ビオトープがあるということだったので、

子供時代ビオトープに入り浸っていたというTTの希望で

寄ってみることにしました。

しかし、このただの荒地みたいな土地がビオトープ…?

歩いていたら田んぼに出てしまいました。

うーむ、斬新なビオトープだ。

まあ、北海道なんて全土ビオトープみたいなものか(暴論)

遮る物が何も無いので

直立も儘ならないほど風が強いです。

田んぼの中にハクチョウがいたので、

HTの双眼鏡が遂にその真価を発揮する時が来ました。

カメラを双眼鏡にくっつけて撮ってみた図。

まだ灰色の幼鳥もいますね。

ビオトープを俯瞰する為の塔があったので、

暴風に耐えながら登ってみます。

申し訳程度の水車小屋がある他は

上から見てもただの耕作放棄地だな…

羽幌市街地の方も見えるかな?

…何やら北海道のようなそうでもないような

微妙な形の浮島があるけど、

もしかしてこっちがビオトープなのか?

ということは、僕等はただの荒地を

ビオトープだと思い込んで歩いた挙句、

田んぼに迷い込んだ不審者と化していたのでしょうか。

改めてTTからビオトープ講義を受けます。

色んな意味で(笑い)涙無しには聞けません。

島に行けなかったのは残念でしたが、

広い北海道の中でも個人的に特に謎だった

留萌振興局内陸部を巡れて楽しかったです。

そして、夕食でまた現れる甘エビ。

アレルギーにならないか不安になってきたぞ…

コメント