今日は上川へ向かいます。

5:52、起床。

昨晩の内に雪が積もったのか、

山の上の方が白くなっています。

北海道はもうそんな季節なんですね。

朝一番で朝食を食べたら車で出掛けます。

今日は一旦東に向かってから、

狩勝峠の手前で折り返して西へ。

石勝線が走る鵡川の隣の谷筋である

空知川の流れる根室本線に沿って、

幾寅駅にやって来ました。

え?駅名が幌舞駅になっているって?

ここは映画「鉄道員(ぽっぽや)」のロケ地になり、

映画内では「幌舞駅」として登場しました。

その際に造られた駅舎や駅前食堂等のロケセットが

今もそのまま残されているのです。

一応、幾寅駅の駅名も掲げられていますが、

片隅にひっそり貼られているだけなので

良く見ないと見逃します。

この幾寅駅は現役の駅なのですが、

平成28年の台風10号によって根室本線が甚大な被害を受けたことから

この幾寅駅を含む区間は長期運休になっており、

恐らくはこのまま廃止されてしまうのだろうと目されています。

石勝線が出来るまでは道東へのメインルートでしたが…

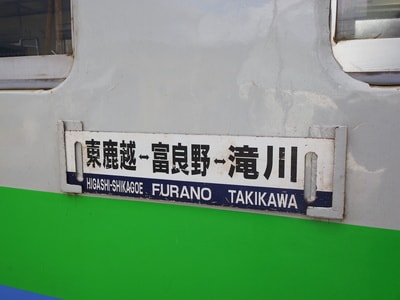

現在、鉄道での運行の終点となっている東鹿越駅。

停車中の列車が見えますね。

東鹿越駅は周囲に一切民家の無い秘境駅です。

実は3年前の平成29年3月に廃止予定でしたが、

廃止予定日の7ヶ月前に前述の台風で根室本線そのものが運休。

復旧の際にJR北海道は何を思ったのか

廃止予定だったこの駅を仮の終点に選んだ為に

今日まで首の皮一枚で存続したのです。

本来は仮の終着駅だったはずの東鹿越駅ですが、

今ではサボがボロボロになるまでに。

そもそもサボを作っている時点で

JR北海道は端から復旧する気が無かったのかも知れませんが。

東鹿越駅が面しているかなやま湖。

ちょっと走ったところに公園がありました。

中々綺麗ですね。

実はここ、住所としては南富良野町にあたる為か

この公園にもラベンダーが植えられています。

ここまでラベンダーを見に来る人が居るのかは知りませんが。

かなやま湖の元になっている金山ダム。

当時の国鉄根室本線を始め、

学校や300戸もの民家が水没するということで

激しい反対運動が展開されたダムでもありました。

再びJR根室本線。

紅葉が綺麗ですね。

ここは愛知県民には馴染み深い金山駅です。

何故駅名を「上川金山」とかにしなかったのだろう。

5年前に来た時とはまるで景色が違いますね。

夕張山地を横目に空知川を下ります。

ところで、Googleマップだと

山部駅付近のJR根室本線が

私鉄線と同じ表記になっているのは何故なんだろうか。

富良野盆地に出ました。

ラベンダー畑で有名な富良野です。

実は富良野に来るのは初めて。

今の時期のラベンダーはただの草ですが。

ラベンダー畑で有名になって

「富良野=花」というイメージが付いたのか、

ラベンダー以外にも色んな花が植えられているので

今の時期でも意外と花畑を楽しめます。

土産物売り場は宛らテーマパークですね。

道内でも有数の観光地とあってレベルが高いです。

JR富良野線に並走して富良野盆地を北上します。

JR富良野線に乗りたい気持ちもありますが、

行程を考えるとちょっと厳しいので泣く泣く諦めます。

まあ、直に機会があるし…

一旦盆地を離れて十勝岳方面に向かいます。

民家も疎らな森の中に広大な駐車場があって

多くの観光客が訪れている場所があります。

それがこの白金青い池です。

曇天なので若干緑みが強いですが、

紅葉との対比は綺麗です。

実は平成9年になるまで存在すら知られていなかったとか。

近年Macの標準壁紙に採用されて

世界的にも知名度が上がったそうです。

地元の美瑛町も乗っかって

青い土産物やら青いスナックやら作りまくっています。

土産はともかく、食べ物に青は合わないのでは…

さて、ここで一つ衝撃的な事実ですが、

この青い池は自然に出来た池ではありません。

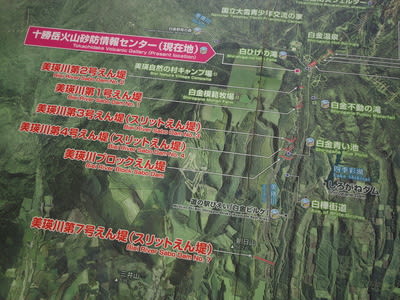

見ての通り美瑛川に築かれた堤防に水が溜まって生じた人造池です。

何故そもそも民家も無いこんな山奥に

これだけの水が溜まるほどのガッチリした堤防を造ったのか?

そして、何故これほどまでに青いのか?

その答はどちらも美瑛川の上流にあります。

まず2つ目の疑問、池の水の青さについてですが、

その原因は美瑛川の上流に白金温泉があり、

川の水に温泉が混ざっているからです。

岩の割れ目から染み出すこの白ひげの滝で

岩が白く色付いていることからもわかります。

そもそも、「富良野」という地名自体が

「臭う場所」という意味のアイヌ語から来ており、

ラベンダー温泉の臭いを表しているとされています。

では、もう一つの謎である堤防の存在意義は何か?

その答はこの物々しい筒状の階段の先にあります。

結構長い階段ですね…

途中に暇潰しのクイズまであります。

避難路でもあるらしいけど、

こんなバリアフルな通路で良いのだろうか。

長い階段を登り切って

避難場所にも指定されている

十勝岳火山砂防情報センターにやって来ました。

施設名で既にネタバレしていますが、

青い池の元になった堤防は

水害を防止する為のものではありません。

美瑛川の源流の更に先にある

北海道有数の活火山、十勝岳が噴火した際に

発生する可能性のある火山泥流の勢いを抑える為のものなのです。

十勝岳は土地柄雪の積もっている期間が長い為、

噴火が発生すると噴出した溶岩が雪を溶かして

大量の水と共に高速で流れ下る火山泥流が発生し易く、

大正15年に発生した噴火に伴う火山泥流では

明治21年の磐梯山の大噴火に次ぐ144名という

近代日本で2番目に多い死者を出す大惨事を引き起こしました。

美しい風景の裏側には

屡々苛烈な自然の力が潜んでいます。

森の中でも一直線な道を走って再び富良野盆地へ。

お昼時になったので昼食にします。

北海道ということでチーズフォンデュ。

良きかな。

さて、上富良野町の北にある美瑛町は丘で有名です。

というわけで丘を見渡せる北西の丘に来てみました。

「北西の丘」という名前の展望台です。

農地が多いのでなおのこと起伏が分かり易いですね。

望遠で撮らないとあまり強調出来ませんが…

今日は生憎の天気なので見えていませんが、

晴れれば十勝岳連峰も望めます。

この起伏に富んだ地形もやはり火山の産物で、

100~200万年前に生じた超巨大噴火が

この地形を生んだのだそうです。

実は十勝岳連峰が出来るよりもずっと前の話です。

壮大な大地のドラマを感じますね…

と人が感動しているのに

雰囲気をぶち壊してくる土産物店の面々。

もうちょっと風情ってものは無いんですかね。

ここも丘スポットとして有名な四季彩の丘。

こちらの方が起伏が激しめですね。

花の咲く時期に来たらもっと綺麗なのでしょうか。

ちょっと辺りを歩いていたら、

何とヒマワリの咲いている一角を見付けました。

よりによって夏の花であるヒマワリが何故10月末の北海道で…

最後はお土産を買いに行きましょう。

チーズかワインか迷いましたが、

富良野独自ということを考えてワイン工房に来てみました。

と言っても、僕はそんなにワインを飲まないのですが。

試飲して1本試しに買ってみました。

道の駅南ふらのなどに寄りつつホテルに帰ります。

10月25日に熊出没って、今日何処かで出たということ…?

道の駅にはかなやま湖の生物という展示もあって

幻の魚イトウもいました。

何故一目でイトウだと分かったかと言えば

勿論どうぶつの森シリーズでお馴染みだからです。

あつ森で虫や魚の解像度が格段に上がったから

普通に生物の勉強になっている気がする。

夕食はホテルのレストランでスープカレー。

北海道と言えばスープカレーも外せません。

噴火口や山体そのものを見たわけではありませんが、

今日は火山の造形に魅せられた一日でした。

コメント