今日は十勝へ。

5:54、起床。

朝食会場は混むと受付で脅され、

昨晩の様子からそれも強ち嘘ではなさそうなので

朝一で朝食を食べました。

僕は始発のシャトルバスに乗って駅に向かいます。

ホテルの最寄り駅であるトマム駅。

リゾート地の玄関口にあるまじき寂れようです。

乗車位置の案内は何故か動物です。

せめてものリゾート要素?

時刻表。

特急列車しか停まりません。

石勝線新夕張-新得は現在の在来線では全国で唯一、

普通列車が一本も無い特急列車のみの区間なのです。

その為、この区間内だけを利用する場合は

特急列車に乗っても特急料金が要らない

特例が認められています。

8:27発JR石勝線特急おおぞら1号釧路行きに乗車。

新狩勝トンネルを抜け、十勝平野へと下っていきます。

トマム駅から先は33.8kmにも渡って駅が無く、

実際その間に民家を1軒たりとも目にしなかったのですが、

十勝側には斜面を切り拓いた超広大な牧場が広がっており、

無人地帯という印象はあまり受けません。

この区間は5年半前に根室本線の普通列車で

既に一度通ってはいるのですが、

あの時は真冬だったので今の季節では大分印象が違います。

22分掛けて隣駅の新得駅に到着。

これでJR石勝線は乗り潰しました。

9:19、帯広駅に到着。

北海道では函館に次ぐ

4番目の規模を誇る大都会帯広です。

一度通ったことはありますが、

駅の外に出るのはこれが初めてです。

ここでホテルからレンタカーで来ていた親と合流。

まずは十勝平野を南に進みます。

やって来たのは旧・国鉄愛国駅。

国鉄広尾線の廃駅です。

この駅、2つ隣の幸福駅と合わせて

何とも縁起の良い駅名として知られており、

「愛の国から幸福へ」のキャッチフレーズで

全国から観光客を呼び寄せました。

縁起切符の先駆けとも言われています。

まあ、結局は利用者減で廃止されてしまったので

縁起が良いのか悪いのか分かりませんが…

駅舎内には願い事の書かれた夥しい数の紙が貼られています。

縁結びの願いが多いです。

ホームには9600形蒸気機関車が静態保存されていました。

広尾線では昭和50年まで現役でした。

普通、廃線跡と言えば

レールが残されていることは稀にしても、

盛土や、軌道跡を転用した道くらいは

残っていることが普通なのですが、

ここは駅跡以外鉄道の名残を示す物が何一つ見当たりません。

十勝平野なんだからわざわざ廃線跡を整備せずとも

他に幾らでも土地はありそうなものなのに…

折角なので相方の方も行っておきましょう。

幸福交通公園に到着。

想像以上に多くの観光客が居ますね。

ここが旧・幸福駅の跡です。

キハ22が静態保存されています。

背景の木々も色付いて同じ色になっていますね。

愛国駅にも況して凄まじい数の紙です。

駅前の売店では貼り付ける用の紙も売られており、

最早絵馬と化しています。

ここまで来ると軽くホラーですね…

駅前には売店があり、

今でも今日の日付で愛国→幸福の切符を買うことが出来ます。

もし、この2駅がもっと終点に近い位置にあれば

運賃収入が増えて廃線を免れたりしたんだろうか…

いや、定期客じゃないから駄目か。

紅葉色の軽トラが停まる喫茶店までありました。

北海道の大半の現役駅より栄えていますね。

今度は十勝平野を北へと舵を切り、

帯広を通り過ぎて更に走ります。

ここは嘗て旧・国鉄士幌線が通っていた場所です。

とにかくだだっ広く道路もほぼ一直線で、

北海道のイメージそのままですね。

だだっ広過ぎて地名を付けるのにも難儀したのか、

バス停は「〇〇何号」(〇〇にある何番目という意味)が異常に多いです。

上士幌などは実に57号まで存在していました。

日本最高?

その上士幌57号バス停を過ぎると

不意に山道が始まります。

と同時に、一瞬で無人地帯になります。

十勝平野があるのだから

わざわざ山を切り拓く必要は無いということでしょうか。

山道ではありますが、

北海道は積雪対策からか道幅がかなり広いので

走り難さを感じることは殆どありません。

少なくとも無雪期なら。

しかし、それは自動車の話だからであって、

鉄道ではそうはいかない…

のですが、実は上士幌で終わらず

この山の中にまで士幌線は延びていました。

この旧・糠平駅跡は上士幌町鉄道資料館になっています。

士幌線が走っていた場所を示す立体地形図。

清水谷(上士幌57号バス停の次のバス停)から

急に山岳地帯に突っ込んでいることが一目瞭然です。

本当は更に大雪山の三国峠を越えて

上川まで行く計画だったそうですが、

国道273号に先を越されたことで断念。

どん詰まりの盲腸線となったことで

広尾線と同じ昭和62年に全線廃止されました。

壮大な計画を抱いていながら

その夢が叶わずに廃止、というのは

特に北海道では良くあることですが、

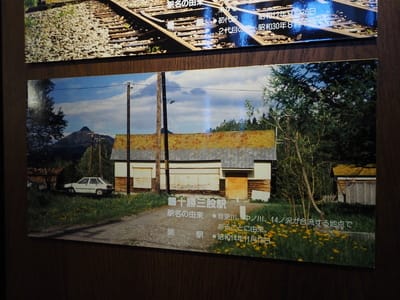

終点の十勝三股駅は現役当時からあることで

(その道の人間には)有名になりました。

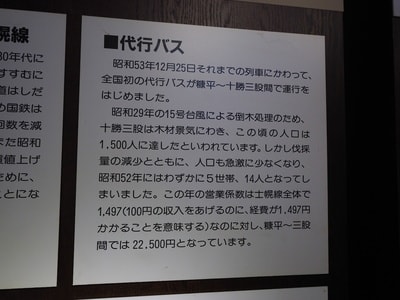

それは、全国初の代行バスが運行されたことです。

昭和58年から廃線ラッシュが始まるより前、

昭和53年に末端区間の糠平-十勝三股がバス転換されました。

廃止ではなく休止という扱いではありましたが、

驚くべきはその営業成績。

1日平均で僅か6人しか乗客が居らず、

営業係数は何と驚愕の22,500。

つまり、運賃収入の225倍もの経費が掛かっていたのです。

(今日ではJR芸備線の例の区間が

10万超えの営業係数を叩き出しているという試算もありますが。)

資料館の外には保存車両もあります。

蒸気機関車でも気動車でもなく

車掌車のヨ3500形貨車とは渋いですね。

この周辺はレールを再度敷設して

観光用のトロッコが走っています。

結構レールが歪んでいるように見えるのですが、

速度が遅ければこれでも大丈夫なんですかね?

まあ、これの比じゃない現役路線もあるから平気か。

お次は糠平温泉文化ホールにやって来ました。

ここからが今回の旅行の目玉、

旧国鉄士幌線アーチ橋見学ツアーです!

北海道の廃線跡というのは、先に見た広尾線のように

一部の駅の極々近傍を除いて

レールは疎か橋梁や盛土も含めて

完全に撤去されてしまうことが多いのですが、

この士幌線の末端区間は廃止の9年前に休止

(廃止ではないので撤去されず)、

32年前にダム建設に伴う線路付け替え

(ダム湖に沈む為に撤去出来ず)があった為に

かなり多くの遺構が残される稀有な路線になっており、

廃線跡巡りが全国的にも有名になっています。

その中でも特に有名なのがアーチ橋である

タウシュベツ川橋梁なのですが、

これは全線廃止より遥か昔、ダム建設によって

昭和30年に廃止された区間の為に劣化が激しく、

毎年のように「今年で見納め」と囁かれる

某ワインのような遺構となっています。

しかも、ダム湖の中ということで

一年の大半は水中に沈んでおり、

渇水期にのみ姿を現す為に「幻の橋」とも呼ばれています。

例年では8~9月、年によっては6月に水没した後は

厳冬期まで姿を見せないので、

普通に考えれば10月下旬の今など

ダイビングでもしなければ橋は見えないはずですが…

長靴を履いたらミニバンに乗り込み、

林道を通ってダム湖へと向かいます。

嘗ては一般車や歩行者も通行出来たそうですが、

現在は許可車両のみ通行が許されています。

車を停めて泥濘んだ線路跡を歩きます。

倒木はダム湖の水によって運ばれて来たものだそうで、

去年の満水時の水位を反映しています。

不意に景色が開けました。

これが糠平ダムによって出現した人造湖、糠平湖です。

季節柄か鳥の鳴く声すら聞こえず、

風の音ばかりが吹き抜ける静寂の地です。

そして、南東に目を遣ると…

ありました!

これが幻の橋、タウシュベツ川橋梁です!

最高のタイミングで晴れてくれましたね。

白いコンクリートがまるで古代遺跡のように美しいアーチ橋。

10月下旬にもなって全景が見えているのは

ここ20年で初めてという極めて異例の事態で、

秋のタウシュベツ川橋梁は幻中の幻の光景と言えます。

先程「古代遺跡のよう」と書きましたが

劣化具合も古代遺跡宛らで、

廃止後65年が経過していることを考慮しても

あまりにもボロボロです。

これにはこの橋梁の置かれた特異な環境が大きく関係しています。

ここ糠平は冬になると-30℃になることもある極寒の地。

水没して橋内部に入り込んだ水が凍って体積を増すと

内側からコンクリートを破壊し、

春先には周りにこびり付いた湖面の氷が

橋を削りながら水位を下げていく為、

ここまで劣化が早まっているのです。

橋脚は既に水に浸っていますが、

少し上流はまだ水が来ていないので

反対側からも橋を見てみます。

浅いながらも結構流れの早い川。

これが橋の名前の由来にもなったタウシュベツ川です。

この長靴だとかなりギリギリですね…

帯広側から見たタウシュベツ川橋梁。

奥には士幌線が挑もうとした大雪山が聳えています。

しかし、このタウシュベツ川橋梁周辺以外は

全く鉄道の跡が見当たりません。

水位の変動によって流されてしまったのでしょうか。

アーチ橋と言えば水面にその姿が反射して

「眼鏡橋」になることが有名なので、

光の入射角をギリギリまで浅くして

橋の姿が水面に映らないか試してみた図。

無理ですね。

眼鏡橋は日の出直前の時間帯か

曇天無風のような日でないと見られないそうです。

一頻りタウシュベツ川橋梁を満喫したら次に向かいます。

タウシュベツ川橋梁の劣化速度は異常と言いましたが、

参考までにこちらがタウシュベツ川橋梁の1年後

昭和13年に完成した第五音更川橋梁です。

勿論、長年の風雪で劣化はしていますが、

タウシュベツ川橋梁とは比べ物になりません。

幌加除雪ステーションに車を停めて

森の中を歩きます。

勘の良いならお気付きかも知れませんが、

この遊歩道もまた士幌線の廃線跡です。

全く人工物の見当たらない森の奥に

レールの残された場所がありました。

士幌線バス代行区間の幌加駅跡です。

深い深い森の中。

人の営みが全く感じられないこの地に

何故わざわざ駅が設けられたのでしょうか?

それは、北海道に甚大な被害を与えた洞爺丸台風が

この周辺の木々を暴風で薙ぎ倒した為、

それを搬出する基地がこの地に造られたからです。

しかし、当然のことながら風倒木の量は有限なので

全て搬出が終わってしまった瞬間に存在意義が失われ、

最盛期に十勝三股と合わせて1,500人を数えた人口は

昭和52年には1/100以下の14人まで激減。

現在では幌加は完全に無人化し、

十勝三股は山荘を営む2人が残るのみとなっており、

タクシーによる代行バス(?)すら廃止されてしまいました。

このちょっと開けているような

そうでもないような場所。

一体何があった場所かお分かりでしょうか?

正解は駅員宿舎です。

便所の基礎など極一部の構造しか残っていません。

この場所は最早基礎さえ残っていません。

今ではただ広いだけのこの空間には、

嘗て幌加駅の駅舎や駅前大通り、

更には駅前商店があったのだそうです。

これが当時の写真。

人の痕跡が40年でここまで消え失せてしまうものなのか…

諸行無常とはこのことですね。

北海道の深い深い山の奥。

その長い歴史の中でほんの数十年だけ人が住んでいたことは

今となってはもう御伽話なのかも知れません。

さて、冬が近付く北海道の山を歩き回って身体が冷えたので、

温泉に入ろうと思います。

旧・士幌線末端区間の中で

唯一無人化していないのが糠平なのですが、

その理由が糠平温泉の存在です。

この極寒の地に於いて天然の温泉は

まるでオアシスのような存在だったことでしょう。

実に気持ち良かったです。

折角なので夕食も外で食べようと

帯広らしく豚丼を食べてから、

道東自動車道でホテルに帰りました。

鉄分の濃い一日でしたね。

脚注

※「10万超えの営業係数」

cf. 「100円稼ぐのに10万円も掛かる路線」がある | 経営 | 東洋経済オンライン

コメント