8月最後の日曜日です。

というわけで、新名神高速道路を走っています。

鈴鹿峠を越えて滋賀県へ。

潜ってと言った方が正しいかも知れませんが。

東海地方を出るのは久し振りですね。

甲南ICで下道に降り、

やって来たのは貴生川駅です。

9ヶ月振りですね。

駅前の格安切符自動販売機が何とも関西らしい。

しかし、残念ながら僕が今から乗ろうとしている

お目当ての鉄道の切符は売っていませんでした。

あれ?

というか、駅構内にも売ってないような…

どうやって自動改札を通れば良いんだ?

と思ったら、自由通路の片隅に

ひっそりと乗車駅証明書の発行機がありました。

そう、お目当ての鉄道とは信楽高原鐵道(SKR)です。

滋賀県唯一の第三セクター鉄道。

運賃が高いのは第三セクターの宿命ではありますが、

ここは何と初乗りで410円もしています。

終点まで470円だというのにです。

何故かというと、総延長14.7kmの路線に

起点の貴生川を除いて5駅が設置されているのに、

貴生川の次の駅まで9.6kmもあるからです。

(国鉄時代はもっと酷くて10km以上あった。)

それには流石に理由があるのですが。

10:24発信楽高原鐵道信楽線普通信楽行きに乗車。

ぐんぐん坂を上っていって

あっと言う間に貴生川の町が遥か眼下になりました。

信楽線の目指す信楽は峠を越えた先にあり、

その峠道の間に集落らしい集落が全く無い為、

14.7kmのうち最初の9.6kmに駅が無いという

アホみたいなペース配分になっているのです。

あまりにも峠越え区間の距離が長いので

嘗ては小野谷信号場という信号場が途中に設けられていましたが、

平成3年の使用開始後僅か9ヶ月で使用が停止され、

長いこと休止状態でしたが再開の目処が立たず、

去年遂にレールが外されてしまいました。

維持にも巨費が掛かる駅ならともかく、

信号場ならあまり使っていないとしても

残すだけ残しておけば良かったのでは?

しかし、小野谷信号場はSKRにとって謂わば負の遺産。

JR福知山線脱線事故が起こる以前では

国鉄民営化以降で最悪となる42名もの犠牲者を出した

信楽高原鐵道列車衝突事故の元凶となった施設なのです。

小野谷信号場は元々、平成3年に信楽で開催された

世界陶芸祭への旅客輸送を見越して

信楽線の輸送力を強化すべく設置されたもの。

世界陶芸祭開催時にはJRからの直通列車も運行される為、

JR西日本も巻き込んだ工事となったのですが、

JR「直通列車が遅れて先に信号が変わってまうと、

貴生川駅でごっつ待たされて

草津線のダイヤがわやくちゃになって嫌やなぁ…

せや!うちを優先するように改造したろ!」

SKR「赤信号やと信号場が峠にある所為で

急な上りの最中からブレーキせなあかんくて嫌やなぁ…

せや!えらい早うから黄信号になるよう改造したろ!」

とお互いが勝手に無認可で改造した結果

信号設備にバグが生じてしまい、

しかもそのバグを無視して

お互いが無理矢理列車を走らせたが故に、

列車の正面衝突という大惨事を引き起こしてしまったのです。

貴生川駅を出て9.6km、

最初の途中駅である紫香楽宮跡駅に到着。

この駅は国鉄信楽線時代には無く

第三セクターに移管されてから設置されたもので、

聖武天皇が造営した紫香楽宮の最寄駅です。

「紫香楽」と書いて信楽と同じく「しがらき」と読みます。

信楽自体も昔は紫香楽と書いていた…

のかと思いきや、実情は逆だそうで、

元々「信楽」が正しい漢字だったものを

後に修辞、つまりは格好付けて「紫香楽」としたのだとか。

夜露死苦と全く同じノリです。

先程の紫香楽宮跡駅にもさり気なく置いてありましたが、

各駅に狸の置物が佇んでいます。

ねんど×6でDIY出来る狸の置物は信楽の名物。

聖武天皇が大層タヌキを好んでいたことから…

みたいな歴史があるのかと思いきや、

作られ始めたのは明治時代なんだとか。

戦後に興ったという常滑焼の招き猫よりは

幾分長い歴史ではありますが。

仰々しい名前の勅旨駅。

勅旨(天皇の意志、或いは命令)によって設けられた駅…

なんてことはなく、

この付近の字が「勅旨」なだけで、

その地名の由来は嘗てこの近くに

勅旨牧(朝廷直属の牧場)があったことだそうです。

何故「牧」を落としてしまったのか。

携帯電話を携帯と略すようなものか。

10:48、終点の信楽駅に到着。

肝心のここには狸の置物が無い?

そんな訳はありません。

反対側のホームにちゃんと夥しい数の狸達が列を成していました。

ここまでいると怖いですね。

駅を出たところにも巨大な狸の置物が。

ちゃんとマスクを着けていますね。

常滑焼と同じく六古窯の一つに名を連ねる信楽焼。

一見ただの民家のように見える家も

沢山の狸の置物を並べています。

常滑に来てもここまで招き猫は並んでいませんので悪しからず。

信楽の中心部。

用水路の柵が陶器になっている辺り、

常滑を彷彿とさせて親近感が湧きますね。

山に囲まれた信楽では、

その地形を利用した登り窯と呼ばれる

階段状の窯が良く見られます。

このような形を取ることで

一番下の大口で発生した燃焼気体が

対流によって一番上の窯まで行き渡り、

大量の陶磁器を一気に焼成出来るのだそうです。

但し、その分温度管理は難しいそうですが。

登り窯による大量生産の恩恵なのか、

町のあらゆるものが陶器になっています。

このこども110番の目印も陶器なら…

神社の狛犬まで陶器です。

この色だとシーサーに見えますね。

ちなみに、この神社は紫香楽一宮の新宮神社です。

信楽だけの一宮が存在するのか…

日本六古窯の信楽で焼き物散歩をした後は、

日本五大銘茶の朝宮茶を頂きます。

先々週の赤目四十八滝もそうでしたが、

この地域は関西と中部の境目にあって

どちらからも日帰りで丁度良い距離感だからか、

ちょっと人気のあるところは想像以上に混みます。

本当はお昼に蕎麦でも食べようかと思っていましたが、

滅茶苦茶行列していたので諦めてお昼時から甘味です。

朝宮の抹茶は色が薄めで渋味も少なくて甘味向きですね。

さて、市町村合併を経て信楽や朝宮をも含んだこの地は

忍者の里として世界的にも有名な甲賀市。

先々週の伊賀市では伊賀鉄道で

ちょっと忍者を見ただけでしたが、

今回は折角なので忍者屋敷にも寄ってみたいと思います。

忍者屋敷と言っても遊園地みたいなやつではなくて

嘗て本当に忍者が住んでいたお屋敷です。

現在では物語の展開技法にその名を残すどんでん返しなど、

攻め入られた時に敵を欺く仕掛けに溢れています。

どんでん返しとは壁に見せ掛けた回転扉のこと

(写真の右に見えている紙の貼られた板)で、

実は半回転しかしない為、

追手が焦って主人と同じ方向に回そうとすると足止めされる他…

扉の先はえげつない深さの落とし穴になっています。

殺るか殺されるかなので容赦無いですね。

2階へと上がる梯子は

展示の都合上最初から下ろされていますが、

これも本来は天井裏に隠された隠し梯子です。

また、足元には別邸に通じる地下通路への抜け道もあります。

上がった先の2階はこの狭さ。

敵が刀を振り回せないようにしているのだとか。

また、覗き窓から1階を監視出来るようにもなっています。

構造としてはロフトを彷彿とさせますね。

実は現代のロフトの原点だったり…?

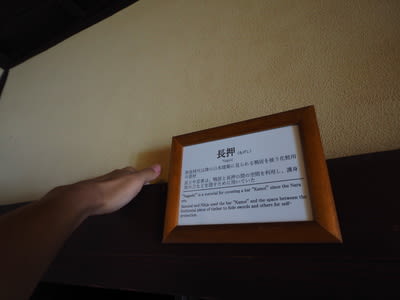

そして、こちらがラスボス、元い主人の部屋。

一見普通の居間のようにも見えますが…

隠し通路に通じるどんでん返しは勿論のこと、

左の隙間に懐紙をカードキーのように通すと開く忍び窓、

地下通路に通じる隠し穴、

更には刀を隠しておく長押など、

ありとあらゆる仕掛けが仕込まれています。

忍者って本当にこんな絡繰屋敷に住んでいたのか…

自宅でさえこんな様子となると、

一瞬たりとも気の休まる時が無さそうですね。

忍者のリアルな姿を知れて面白かったです。

では、最後にもう一つだけ寄り道。

貴生川駅に戻って14:21発JR草津線普通拓殖行きに乗車。

14:40、柘植駅に到着。

ここはもう三重県です。

これにて、滋賀県内の鉄道はJR、私鉄ともに完全乗車しました。

近畿地方では初めてですね。

滋賀県は私鉄が京阪電鉄と近江鉄道しかないので、

概して私鉄の多い近畿地方の中では楽ですが。

ここにも忍者が居ますね。

ここからだと伊賀も甲賀も

大体同じくらいの距離だけど、

この忍者はどちらへ誘っているのかな?

伊賀でした。

同じ三重県だからということでしょうか。

柘植駅外観。

瓦屋根の風格ある駅です。

歴史を感じさせますね。

それもそのはず、実はこの柘植駅

こんなに山奥にあるというにも関わらず、

四日市にも、伊勢にも、当然津にも先駆けて

三重県で初めて鉄道駅が置かれた場所なのだそうです。

三重県はまた不思議な場所が鉄道発祥の地なんだな…

まあ、愛知県にしても知多半島が鉄道発祥の地ですが。

帰りは伊賀ICから名阪国道に乗り、

亀山JCT、亀山西JCTを経由して新名神高速道路へ。

この亀山西JCT、全国的に見ても

とても珍しい構造をしていることで知られています。

名古屋方面へ行きたいのに

何故か京都・大阪方面の道に出てしまいました。

これは一体どういうことでしょうか。

実はここからループ橋で本線を潜って

180°回転した後に名古屋方面へと合流するのです。

ランプウェイが∝字型をしているというわけですね。

この世にも奇妙な形のジャンクションが生まれたのは、

この地が三方を山に囲まれたどん詰まりの谷筋で、

通常の形のランプウェイを設置する余地が

何処にも存在しなかったからだそうです。

パッと見、地図上では伊勢から名古屋方面に

通じていないようにしか見えないよな…

コメント