7:30、起床。

朝食を済ませて信濃大町駅に向かいます。

8:30発アルピコ交通扇沢行きに乗車。

実はつい最近も通ったはずの道です。

前回は熟睡していたので一切気付いていませんが。

9:10、扇沢駅に到着。

そうです、2週間前に暴風雨の中特攻して

剱岳を諦め、立山縦走で修験した黒部です。

まさかもう再挑戦するのかと思われそうですが、

これは残念ながら剱岳への再挑戦ではありません。

9:30発関電トンネル電気バスに乗り換え。

今日は2週間前と違って中々混んでいます。

とは言え月曜日なので、

最盛期に比べたら生温いそうですが。

9:46、黒部ダム駅に到着。

こんなに良い景色の場所だったのか。

放水された水飛沫に虹が架かっています。

今日は少し時間があるので

もっと展望台を巡ってみます。

放水を間近に見られるのが売りの新展望広場。

称名滝展望台のような風や飛沫は感じませんが。

新展望広場には黒部ダム建設の歴史を描いた

特設展示もありました。

これだけの巨大なダムを造るにあたっては

1本の資材輸送路は到底足りず、

大町ルート、立山ルート、それに黒部ルートの

3本もの輸送路が建設されました。

現在、大町ルートと立山ルートは

立山黒部アルペンルートとして一般開放されており、

黒部ルートも黒部峡谷鉄道として開放されています。

しかし、ここで一つ気にならないでしょうか?

立山黒部アルペンルートはともかくとして、

黒部峡谷鉄道は黒部ダムの遥か手前、

欅平駅で途絶しているではないかと。

否!

黒部峡谷鉄道は黒部ルートが世を忍ぶ仮の姿。

その神髄は幽遠なる黒部の深淵に潜んでいるのです。

2ヶ月前に当選したあの「とあるツアー」こそ!

その黒部ルートの神髄を体験できる

関西電力黒部ルート見学会なのです!

そもそも、立山黒部アルペンルートが一般に供用されて

我々が今日こんなにも気軽に立山黒部観光が出来るのは、

関西電力が中部山岳国立公園内に黒部ダムを建設する際、

「国立公園を開発するからには、

自社だけでなく公共の利益になるよう

建設終了後は観光ルートとして一般開放すること」

という交換条件が国から出されていたから。

それを考えると、黒部ルートも本来ならば

下流部の黒部峡谷鉄道だけではなく、

全線に渡って一般開放されていて然るべきなのですが、

実際には一般人が黒部ルートを乗り通せる機会は

年に30回程しかない抽選制のこの見学会だけです。

何故一般開放されていないのかは

黒部ルートを進んでいく内に分かってきます。

黒部ダム駅の駅長室前に集合したら、

普段は関係者以外立入禁止の扉を開いて

いざ見学会の始まりです!

絵に描いたような隠し通路。

テンション上がりますねー。

地下水が滴るコンクリート打ちっ放しの空間でヘルメットを装着し、

危険物を持っていないかの検査も受けます。

まずは黒部トンネル内専用バスに乗車。

電気バスの走る関電トンネルの途中から分岐しています。

こちらは運行頻度が少ないからか普通のバスですね。

事故が起きた際に使うガスマスクの説明などを受けます。

イジェン火山と違ってガチなガスマスクだな…

まずいきなり一般開放出来ない理由の1つ目が出て来ました。

この細い黒部トンネルです。

とにかく細い上に待避設備や避難設備も碌に無い為、

営業運転を行えるだけの規格を満たしていないのです。

全長10.3kmもある黒部トンネルには幾つか横坑があり、

その内の一つ、樽沢横坑で停車して見学します。

鉄格子を開けて外に出ると…

一般人は滅多にお目に掛かれない裏剱の勇姿が!

なお、この樽沢横坑は避難路ではなく

掘削時の土砂の排出や空気を取り込む為に掘られたもので、

外界から人間がここにアクセスすることは

まず不可能という凄まじい秘境です。

位置的には十字峡から直線距離で1km程度のところにあり、

十字峡の水位情報を中継する装置も置かれています。

黒部トンネルを走り終えて作廊谷駅に到着。

ここからはインクラインに乗り継ぎます。

インクラインとは英語で「傾斜」を意味する

“incline”からその名が付いている通り、

急傾斜の場所で資材を運搬する装置のことです。

工事用のケーブルカーと言えば分かりやすいでしょうか。

原理は全く同じです。

中はこんな感じ。

普段何に使っているのか謎ですが、

何故かテレビが付いていて

インクラインについての説明や避難案内が流れます。

ちなみに、窓は普通に開けることが出来て

写真も自由に撮らせてもらえます。

いの一番に乗車して前面の窓側席を確保した甲斐がありました。

黒部ルート見学会は黒部ダム駅から

麓の欅平駅まで下っていくコースと、

その逆コースの2種類が同時催行されるのですが、

2つのコースの参加者のすれ違う地点が

このインクラインの中間点です。

インクラインはその構造上、上りと下りの車両が

必ず同時に動くことになるので、

ここで行き違うのは理に適っていますね。

実はこのインクライン、その速度はたったの2.4km/hで

全長815mを走破するのに何と20分以上を要します。

(一般開放されている黒部ケーブルカーはほぼ同じ距離で約5分。)

その時間を利用して、中島みゆきが平成14年の第53回紅白歌合戦で

この黒部ルートから「地上の星」を歌っていた時の映像を流していました。

プロジェクトXと言えば黒部ダムですね…

インクライン下部に到着。

さあ、いよいよ黒四こと

黒部川第四発電所に入ります!

黒部ダムが別名黒四ダムとも呼ばれることから、

黒部ダムが放水しているところで

タービンを回して発電しているんじゃないかと

思っている人が一定数居るようですが、

実は黒部川第四発電所が存在しているのは

黒部ダムから10kmも導水管を通った先の地下です。

一般人はこの黒部ルート見学会でしか訪れることが出来ません。

もう既に正午を回っているので会議室で昼食休憩。

お弁当が配られました。

一緒に配られたミネラルウォーターは記念品だそうです。

普通に販売されている「黒部の氷筍水」に

シールを貼っただけのものですが。

このミネラルウォーター、関西電力の子会社が発売していて、

採水地はあの関電トンネルの破砕帯です。

転んでもタダでは起きないといったところでしょうか。

会議室の隣の資料室には

黒部ダムをモデルにした漫画やアニメなどが展示されていました。

これだけの超巨大プロジェクトだから

そりゃあ男心を擽るよなぁ…

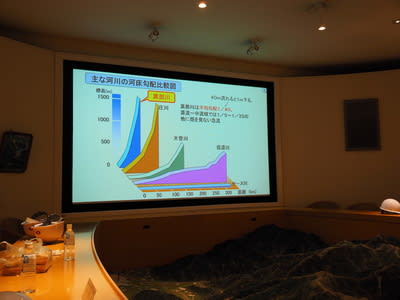

昼食の後は改めて黒部ダムについての解説がありました。

この部屋は政治家などが視察に来た際にも

このように説明の場として使われているそうです。

説明が終わったら現場へ。

これが黒部川第四発電所の姿です!

何だか無駄にだだっ広く見えますが、

これはこの床に発電用の巨大な水車が装填されており、

天井に設置されたクレーンで引き抜いて

整備点検出来るだけの空間を確保しているからです。

これが実物大の水車。

直径3.3m、重量は12トンもある巨大水車です。

黒部川第四発電所は有効落差が545.5mもある為、

水力発電に最も良く用いられているフランシス水車では強度が足りず、

このようなペルトン水車が用いられています。

黒部川第四発電所の制御室。

思ったより計器類が少ないですね。

主なモニタリングは黒部ダムの方でしているのでしょうか。

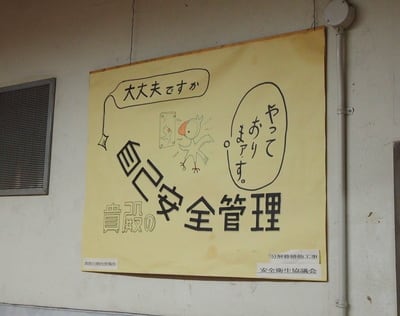

時代を感じさせる啓発ポスター。

高度経済成長期感がありますね。

まさか、建設当時からのもの…?

そして何と、この見学会では

水車の内部も見せてくれるそうです。

勿論、今この瞬間も鋭意発電中の水車です。

これがその実物。

当然ながら水車の水を受ける部分は見えないので軸だけです。

この巨大な水車が1秒間に6回転しています。

物凄い轟音と風圧に圧倒されます。

これ、初回起動時の緊張感は凄かっただろうな…

黒部川第四発電所本体の見学を終えたら

黒部ルートの見学再開です。

黒部川第四発電所前駅(P/SはPower Stationの略)へ。

関西電力黒部専用鉄道に乗ります!

日本の全乗り鉄憧れの鉄道と言っても良い、正に聖地です。

建設用の資材や人員を運ぶ為だけに存在している為、

車両は非常に小さいです。

また、とある事情からディーゼル機関車も電気機関車も使えない為に

蓄電池式の機関車が車両を牽引しており、

更に客車は耐熱仕様となっています。

途中の仙人谷駅で長時間停車して見学。

仙人谷ダムのすぐ下流で黒部川を渡る橋梁に駅が設けられており、

一般開放されている黒部峡谷鉄道を除くと

黒部ルート全線で唯一地上に顔を出す区間です。

黒部ルートが開通する以前は黒部峡谷の絶壁を

コの字に穿った道が唯一無二のアクセス手段で、

ここより下流が水平歩道、上流が日電歩道、

全部合わせて下ノ廊下と呼ばれる

登山家にとっての憧れの登山路となっています。

いつか踏破してみたいな…

専用線とは言え鉄道は鉄道。

きっちり時刻表もあります。

4~6往復/日とそこそこの本数があるんですね。

さあ、そしてこの仙人谷駅の先、

ここにこの黒部ルートが一般開放出来ない最大の理由が隠されています。

既に熱気を感じますね…

再び列車に乗ると現れるのが…

そう、高熱隧道です!

工事当時は岩盤が実に160℃もの温度を有しており、

工事用のダイナマイトが自然発火して勝手に爆発したという

関電トンネルに勝るとも劣らない難工事だった区間。

壁面には硫黄が析出しています。

冷却用の導水管が設けられたことにより温度は下がったものの、

それでも今もなお約40℃の熱があり、

時には異常高熱で運行停止になることもあるとか。

ここの安全対策に莫大な費用を要するからというのが

黒部ルートを全線一般開放出来ない最大の理由になっているのです。

なお、黒部専用鉄道が専用の蓄電池式機関車を使っているのも、

ディーゼル機関車だと燃料に引火する恐れがあり、

電気機関車だと電線が硫黄でたちまち腐食されてしまうからです。

見学会では結構速度を落としてじっくり見させてくれます。

嬉しい反面ちょっと怖い…

無事に終点の欅平上部駅に到着。

ここでちょっと見学です。

竪坑展望台。

実はこの展望台までは平成27年から始まった

黒部峡谷パノラマ展望ツアーに参加すれば一般人でも来られます。

見るからに急峻な斜面の山々。

冬期はとにかく雪崩が多く、

昭和13年末に発生した泡雪崩では

建設作業員の越冬していた宿舎が何と600mも吹き飛ばされて

川の対岸の尾根を飛び越した先の奥鐘山岩壁で粉砕し、

発見までに2ヶ月を要したという悲惨な事故が発生しています。

黒部川第四発電所や黒部ルートがほぼ全て地下にあるのは

この恐ろしい雪崩を避けるのが目的です。

それでは、いよいよ黒部ルート見学会も終盤です。

お次は竪坑エレベータに乗ります。

まだ自動車が普及していなかった昭和初期に

仙人谷ダムを造る計画が浮上した際、

物資輸送は鉄道に頼ることとなったのですが、

黒部川はまともに鉄道を敷くにはあまりにも急勾配過ぎた為に

このエレベータで200mの高低差を稼いでいます。

この竪坑エレベータの竣工は昭和14年。

仙人谷ダムは戦争中の電力不足を解消する為に

破格の給料で人夫を掻き集めて突貫工事をしたそうです。

黒部ダムは戦後の電力不足が背景にあるし、

何故黒部の土木工事はこう突貫工事が多いのだろう…

そのくらいの勢いが無ければ完遂出来ないということでしょうか。

竪坑エレベータ下部に到着。

一足先に来ていた列車に乗り継ぎます。

実はエレベータの中にも線路が繋がっていて

鉄道連絡船のように車両を入れて運ぶことが出来ます。

出来れば客車に乗ったままエレベータに乗ってみたかったけど…

スイッチバックして向かうのは…

14:02、欅平駅に到着。

外界に戻ってきました。

いや、ここも十分山奥ですが。

この欅平駅までが、現在一般開放されている区間。

ということで、黒部ダムから黒部の地下を這うこと18.3km、

これにて関西電力黒部ルート見学会は終了しました。

実にシビれるツアーだった…

欅平駅の側には下ノ廊下の登山口が。

いや、黒部ダム→欅平のルートが一般的なので

「下山口」と言った方が正確でしょうか。

いつかここから凱旋してみたいものだな…

折角なら欅平も観光しておきたいということで

黒部峡谷鉄道は最終便を予約したので、

下ノ廊下は無理でも祖母谷川をちょっとだけ遡上します。

黒部川を渡る奥鐘橋の先に

散策者用の貸出ヘルメットが置かれています。

「黒部を舐めてるとマジで死ぬぞ!」

という旨のおどろおどろしい注意書きもありますが、

ヘルメットを被っている人は皆無です。

まず、いきなり出迎えるのが人喰岩。

歩行者を呑み込まんばかりにオーバーハングする巨岩です。

何人の人夫が喰われたのでしょうか…

現在ではコンクリートが吹き付けられていますが、

それでも落石の危険が無くなったわけではありません。

奥鐘橋から徒歩10分ほどの場所にある温泉宿、名剣温泉。

正に秘湯ですが、欅平駅からそう遠くないので賑わっています。

どうせならもっと秘湯を目指しましょう。

9割以上の人は名剣温泉で満足して踵を返しますが、

道はまだまだ続いています。

標高が下がったからか暑い…

真っ暗なトンネルなどを抜けて更に歩くこと25分。

祖母谷と祖父谷の合流地点にある祖母谷温泉に到着しました。

秘湯中の秘湯です。

人の気配が無いな…

何はともあれ、温泉に浸かって汗を流そう…

…何やら奥の山から暗雲が立ち込めてきたな。

っていうか、雷が鳴っていないか?

嫌な予感がする!

温泉は諦めて急いで今来た道を小走りで戻ります。

うおっ、降ってきた!

ギリギリのところで欅平駅まで戻ってきました。

…どちらかと言えばギリギリアウトですが。

汗と相俟ってびしょ濡れになってしまったな…

16:43発黒部峡谷鉄道宇奈月行きに乗車。

この黒部峡谷鉄道も元々は

この黒部川第三発電所などの建設の為に造られた路線。

その為、軌間762mmという極めて低規格の線路になっており、

現代日本では貴重な現役のナローゲージ鉄道です。

客車も小さい。

黒部専用鉄道の後だと広く感じないこともないですが…

追加料金無しの普通客車には窓が付いていません。

普段なら景色も良く見えるし最高でしょうが、

これだけの豪雨だとちょっとキツいですね…

黒部峡谷鉄道は黒部川に沿って

そろそろと下界を目指します。

良くこんな場所の鉄道を一般開放したものだな…

黒部峡谷鉄道は一般開放されたとは言え、

8つある途中駅の内一般人が乗降出来るのは僅かに2駅のみ。

その他の6駅は関係者しか下車出来ない専用駅です。

この小屋平駅もそんな専用駅の一つで、

小屋平ダムへのアクセス駅となっています。

黒部ルートは雪崩の影響を避ける為に地下にあると書きましたが、

この黒部峡谷鉄道は地上にあります。

その為、全線運行するのは例年5月頭から11月末までの7ヶ月間だけです。

トンネルには雪崩を防ぐ為の頑丈な鉄扉が設けられています。

沿線には山や岩の名所案内がところどころに立てられています。

終電だからなのかは分かりませんが、

特に減速とかはしてくれないので

気を抜いていると見逃してしまいます。

まあ、黒部ルート見学会参加者以外は往路で見ているからな…

鐘釣駅に到着。

ここは数少ない一般開放駅です。

鐘釣温泉へのアクセス駅となっています。

あまりにも平地が少な過ぎる山間に駅を設けた為

安全側線まで活用してホームの長さを確保しており、

停車の際にスイッチバックするという珍しい駅です。

スイッチバックではブレーキを多用する為に

スキール音を軽減する散水装置が設置されているそうですが、

この天気では全く無用の長物ですね…

建設資材を満載した専用列車と行き違いました。

ここがあくまで工事用の路線であることを認識させられます。

工事現場然とした猫又駅。

小屋平ダムで採水した水はここまで送られ、

黒部川第二発電所の動力として使われています。

これが黒部川第二発電所本体。

逆ルートで来ていたら

こんな山奥にこんな立派な発電所を建てたなんて…

と感動するのかも知れませんが、

黒部ルートを見てしまった後なので感覚が麻痺しています。

水を流し込んでいる以上は

何処かから水を抜いてやる必要があるわけですが、

黒部川第四発電所に注ぎ込まれた水が

再び外に出てくる放水路がこれです。

なお、黒部川第四発電所から直に来ているのではなく、

途中新黒部川第三発電所と新黒部川第二発電所の

2つの地下水力発電所を経由してきています。

あれだけの難工事をしたからには

骨の髄まで利用し尽くしてやるという

勿体無い精神が滲み出ていますね。

出平駅。

出し平ダム建設・管理の為に設けられた専用駅です。

黒部峡谷鉄道が冬期運休することは上で述べましたが、

鉄道が運休するからと言って

発電所やダムを止めるわけにはいきません。

その為、各発電所やダムには越冬隊が居り、

彼等に物資を届ける為の「逓送さん」と呼ばれる配達員が

雪崩の巣たる黒部峡谷を安全に通行する為の冬期歩道が

黒部峡谷鉄道のほぼ全線に渡って並走しています。

中でも出し平ダムへの逓送は最も歩行距離が長く、

往復20kmもの道程を1日で歩くそうです。

これがその出し平ダム。

厳冬期の黒部…見てみたいな…

笹平駅。

ここもまた専用駅なので降りられません。

但し、毎年シーズンの始めの4月下旬だけは

500m手前にある一般開放駅が1面1線しかない為に

交換設備のあるこの駅が折り返し駅に設定されており、

トイレ休憩の為にホームへ降りることが出来ます。

猫の額ほどの平地に交換設備を設ける為だけに造られた駅なので

その他の施設は何一つありません。

黒薙川に架かる跡曳水路橋。

下流にあった柳河原発電所へと水を流す為に

大正15年から昭和2年に掛けて建設された水路橋です。

柳河原発電所は現在ではダム湖に沈んでしまいましたが、

この水路橋は今でも新柳河原発電所へと水を送っています。

久々の一般開放駅である黒薙駅。

黒薙温泉へのアクセス駅であると同時に、

新黒薙第二発電所へ伸びる黒薙支線が分岐しています。

嘗ては温泉への近道となる黒薙支線のトンネルを

特別に歩いて通過することも出来たそうですが、

現在は急な山道を歩いていくしかありません。

お次は森石駅。

専用駅です。

しかし、辺りには発電所やダムなどは無いので

ここも笹平駅と同じく交換の為だけの駅のようです。

この深い深い山奥に手摺りすら無い吊り橋が架かっています。

あれを渡るというのは人間業でしょうか。

いえ、人間業では渡れません。

あれはダムの建設によって対岸への移動が困難になる

猿の為に設けられた猿橋です。

しかし、左奥に見えている管は人間の為のものです。

あれは黒薙温泉のお湯を下流の宇奈月温泉まで運ぶ引湯管。

民法判例百選Iの1番目に掲載されている

「宇奈月温泉事件」の舞台となった、

法学部にとっての聖地(?)です。

最後の途中駅、柳橋駅。

欧州の城を模した新柳河原発電所が目を惹きます。

そして、朝から興奮しっぱなしで写真を撮りまくった結果、

この柳橋駅の手前で遂にカメラの充電が切れてしまったので

ここからは携帯電話で撮影した写真になります。

見学会の途中で切れなかっただけマシか…

17:58、宇奈月駅に到着。

遂に、真の意味での下界まで下りてきました。

最終列車が車庫に入ってしまうと

宇奈月駅は閑散としています。

皆今夜の温泉宿で寛いでいるのでしょうか。

折角なので僕はもう少し散策してみます。

現在の黒部峡谷鉄道の線路を潜って旧線へ。

平成13年の宇奈月ダム竣工に伴って付け替えられた

旧線の山彦橋から現役の新山彦橋を望めます。

有名な撮り鉄スポットなので出来れば撮影したかったところですが、

今日はもう全ての列車が運行を終えてしまったので橋だけで諦めます。

そう思って戻ったら

作業員を乗せた2両編成の列車がやってきました。

あと5分早く来て欲しかった…

温泉街のおでん屋で乾杯。

汗だくになった日のビールは美味い!

明日は普通に大学へ行かねばならないので

残念ながら宇奈月温泉に泊まることは出来ないのですが、

公衆浴場で温泉だけは入っておきます。

疲れた身体に温泉は最高ですね…

ありがとう大審院。

カメラの充電も出来ました。

それでは、名残惜しいですが帰ります。

宇奈月温泉駅から21:33発

富山地方鉄道本線普通電鉄富山行きに乗車。

22:18、新魚津駅に到着。

あいの風とやま鉄道への乗り換え駅ですが、

今から乗り継いだところで糸魚川までしか行けません。

ではどうするのか?

真っ暗な夜道を3km歩いて

北陸自動車道魚津ICへと向かうのです。

この魚津ICには高速バスのバス停があり、

これを使うことで宇奈月温泉駅からの終電に乗っても

翌朝までに東京へ戻れることが判明したのです。

柔軟な発想の勝利ですね。

23:30発高速バス東京便8便バスタ新宿行きに乗車。

脚注

※「宇奈月温泉事件」

黒薙温泉の源泉から宇奈月まで温泉を引く木管を敷設した際に

用地をちゃんと取得していなかった土地をほんの少しだけ通過してしまい、

後にその土地を手に入れた地権者がそれに目を付けて

温泉管理会社に法外な料金での用地買収を迫った事件。

そもそもとんでもない急傾斜地で何の利用価値もないのに

宇奈月温泉の多くの人々に損害を与えかねない買収を強要するのは、

「権利ノ濫用」に当たるという判断を大審院が初めて下した判例として有名。

その後、民法第1条に第3項(権利の濫用は、これを許さない。)が追加された。

cf. 宇奈月温泉事件 – Wikipedia

コメント