厳冬の奥能登を巡ります。

6:28、起床。

朝風呂を浴び、朝食を食べてから出発します。

まずやって来たのは輪島朝市。

日本三大朝市の一つだとか。

ただ、八戸の館鼻岸壁朝市に比べると

かなり規模は小さいですね。

季節の問題もあるかも知れませんが。

というか、あの館鼻岸壁朝市は

日本三大朝市に入っていなかったのか…

別格扱い?

和風な朝市の通りに一つだけ、

異様な存在感を放つ欧風な建物がありました。

“INACHU-COSMOPOLITAN”と書かれています。

何も説明が無い上に封鎖されているし、謎だ…

(後で調べてみたら稲忠漆芸店の展示場だったそうです。)

船が動いていれば、石川県唯一の有人離島

舳倉島へ渡ってみたかったのですが、

飛行機も欠航するような天気なので

フェリーも順当に欠航しており、

予定を変更して、というか寧ろ予定通り

車で能登半島の先端を目指すことにしました。

荒波が打ち付ける曽々木海岸。

えらく古ぼけた道が続いています。

曽々木ポケットパークと名の付いた

駐車場に車を停めて歩いてみます。

トンネルは閉鎖されていました。

これは国道249号の旧道。

平成19年に起きた能登半島地震により

この地を通っていたトンネルが崩落し、

八世乃洞門新トンネルが新設されたことで

こちらの道は廃止されました。

旧道の車道は閉鎖されていますが、

その脇にある旧々道と思しき歩道は

現在でも通行可能なようです。

勿論行ってみます。

横穴の多い岸壁にトンネルを掘った所為で

ちょくちょく道路が外に飛び出しています。

能登の冬の風物詩である波の花。

海中にいる植物プランクトンの出す粘液が

荒波によって泡立てられたものだそうです。

洗剤で汚染されているとかではないのでご安心を。

狭い素掘りのトンネルがありました。

ここを進むのか…

屈曲しているのか出口が見えません。

トンネルを抜けると海岸が雪化粧していました。

どうやらこの先を歩く人は殆ど居ないようです。

振り返ってみると、今抜けてきたトンネルに

「接吻トンネル」なる名が付けられているではありませんか。

暗いから接吻しても安心!ってこと?

かと思ったら、「忘却の花びら」という映画で

キスシーンに使われたことから

この名が付けられたそうです。

良く見たらハート型のイルミネーションが。

うーん、この演出は余計な気がする…

崩壊著しい旧々道を進んでみます。

接吻トンネルより先は大地震で放棄されたようです。

もう一つ、頑丈なスノーシェッドで

坑口の覆われたトンネルがありました。

中は小さい車なら離合出来そうな幅員があるのに、

このスノーシェッドでわざわざ

有効断面積を半分くらいに減らしています。

すれ違い時の事故が多かったのでしょうか。

脇には旧々道が続いていますが、

スノーシェッドの所為で近寄れません。

基部のコンクリートへ飛び移れたら或いは…

とも思いましたが、

湿っていて滑りやすそうだったので止めました。

トンネルにはおどろおどろしい書体の警告が。

出口の光が見えているので、

こちらのトンネルは崩落していないようですね。

こちらのトンネルもちょくちょく

横穴にぶち当たっていますね。

あれ?施錠されていないか…?

何やかんやで旧道を抜けました。

こちらも寄り道パーキングとして

駐車場が整備されています。

すぐ側には海に直接流れ込む垂水の滝が。

強風が吹く日などは水が全て吹き上げられてしまって

滝壺に一切落ちてこないということもあるそうです。

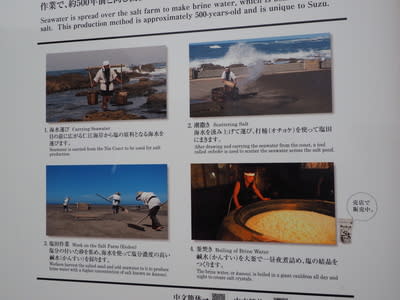

お次は道の駅すず塩田村。

昔ながらの揚げ浜式塩田を残している場所です。

揚げ浜式とは、上の写真のように砂を敷き詰めた塩田に

海水を撒いて日光で乾燥させることにより、

砂に塩分を析出させて鹹水を得る手法のことです。

つい最近朝ドラの舞台になって話題になっていました。

引き続き能登半島の先端を目指します。

あれは舳倉島…なのか?

近いようで遠い舳倉島。

能登半島の先端にある道の駅、狼煙に到着。

日本海航路の難所として名高いこの地では、

嘗て狼煙を上げることで航路を指し示していたそうです。

北国故か神社も二重扉方式です。

こんな拝殿初めて見た。

さて、半島の先端と言ったらあれを忘れてはいけません。

民家の軒先の裏路地のような道を通って行きます。

ありました!

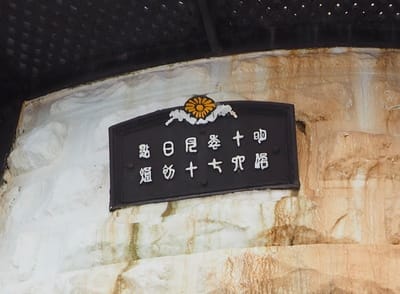

白銀の世界に溶け込む禄剛埼灯台です。

能登半島の最北東端…

と言いたいところですが、

実は残念ながら最北端でも最東端でもありません。

その為、「最先端」を名乗っています。

記念額には菊の御紋があしらわれています。

菊の御紋が付けられた灯台は全国でもここだけだとか。

ただ、思ったより小さいので

注意しないと見逃してしまうかも知れませんが…

禄剛崎からはぐるっと回り込んで

今度は富山湾側を走ります。

旧・蛸島駅。

平成17年に廃止されたのと鉄道能登線の終着駅です。

今も往時と変わらぬ姿で残されています。

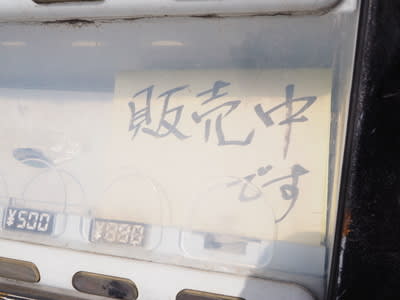

駅舎の前にはボロボロになった自動販売機が。

嘗てはここで旅人が喉を潤していたのだろうか…

良く見たら飲み物ではなく

鉄道グッズが売られていたようですね。

廃止後暫くの間はNPO法人がここを管理して

体験乗車なども行っていたそうですが、

現在ではそれも無くなってしまったようです。

この自動販売機も完全にその使命を終え…

…「販売中」?

いや、この日焼け具合からして

閉業後も回収されていないだけだろう…

お金を入れたら反応したぞ!?

本当に購入出来ました。

今季一番の衝撃だな…

何はともあれホーム跡へ。

何者も足跡を付けていない

絨毯のような雪が降り積もっています。

錆び付いた待合室が何とも哀愁を…

…車止めの先に何やら

周りの風景にそぐわないものがあるような…

そして、良く見たら

反対側のレールの先にも

何やら変なものがあるような…

これは奥能登国際芸術祭2017の際に造られた

“Something Else is Possible”という芸術作品なんだとか。

能登線に対しては“Something Else might be Possible”

と言った方が良いような気もしますが。

このオブジェの中に置かれた双眼鏡を覗いてみると…

車止めの先にあったあのオブジェが見えます。

奥能登の寒村でこのアメコミ的センス。

これが芸術というものか。

良く見たら廃車両も静態保存されていました。

これも芸術作品の一部?

もう少し南下して見附島にやって来ました。

石が積まれて渡れるようになっています。

嘗ては能登半島を代表する観光地の一つだったそうです。

これでこの秘境の地まで

人を呼び寄せるだけの力があったのだろうか…?

最後に、能登半島の付け根をちょっと横断して

西海岸にある能登金剛にやって来ました。

水墨画のような趣ある景色ですね。

「金剛」は現在の北朝鮮にある金剛山から名前を取ったとか。

この巌門が有名なのだそうです。

浸食で門が出来ると取り敢えず観光名所になるんですね。

夏季はここから遊覧船が出るとか。

冬季はとてもではありませんが

波が高くてそれどころではありません。

上の写真の奥に見えていた

珍しい形のこの橋は巌門園地園路橋。

PC曲弦トラス橋という形式なのだそうです。

通常見る橋とは違って下に膨らんだ形をしていますが、

この向きのアーチでも応力を分散出来るんですね。

そんなこんなで盛り沢山の能登半島一周を終え、

石川県を抜けて富山県氷見市にやって来ました。

この時期の氷見と言えば…

そう!寒ブリです!

実はこの旅行自体、寒ブリを食べることが

最大目的の一つだったりします。

やはり美味しい!

いつの間にか昼食抜きになってしまった分余計に美味しいです。

やはり冬の北陸は良いなぁ…

コメント