昨日は修論の初稿が書き終わったり、

ボルダリングで4級の課題が登れたりと

色々と良いことがあったので

今日も気分が良いです。

そして、外は関東の冬らしい快晴。

折角なので、良い気分そのままに

サイクリングしてみることにしました。

下宿で昼食を食べてから出発。

久々に国道6号を走ります。

突然ですが、他の都道府県と

一切陸続きになっていない都道府県は

日本に幾つあると思いますか?

普通に考えたら北海道と沖縄県の2つですが、

良く日本地図を見てみてください。

千葉県は埼玉県、東京都との県境が江戸川、

茨城県との県境が利根川になっていて

ある意味「陸続き」にはなっていません。

だから、千葉県もまた他県から切り離されている…

と、洞察力のある人なら思うかもしれませんが、

更に良く良く千葉県地図を見てみてください。

ほんの少しだけ、県境が川からずれている、

即ち正真正銘の陸続きになっている箇所がありませんか?

やって来たのはそんな場所。

千葉県我孫子市中峠、

そしてそこと陸続きの茨城県取手市小堀です。

何の変哲も無い道に県境を示す標識が立っています。

そして、国土地理院の地図で見ても、

確かに小堀地区だけ利根川を越えて

千葉県に食い込んでいます。

一体何故茨城県はこんな飛び地を欲しがったのか?

そして一体何故千葉県はみすみすこの土地を渡してしまったのか?

その謎を解く鍵は利根川にあります。

江戸に隣接していて江戸時代から改修されていた江戸川と違い、

利根川の治水対策は後回しにされてきました。

しかし、利根川は日本三大暴れ川に数えられるほど洪水の多い川。

明治時代になってからは治水工事が急務となり、

蛇行する利根川の流路改修が行われるようになりました。

嘗ての利根川は今の県境と全く同じ形で流れていたのですが、

現在では奥に見えている古利根沼に面影を残すのみとなりました。

ただ、この地区の改修が終わったのは大正時代に入ってから。

その頃には現在の47都道府県の形がとうの昔に出来上がっており、

小堀地区は茨城県の一部として数十年を歩んでいました。

取手市との繋がりも深く今更千葉県に編入もできなかったので

そのまま千葉県に食い込む形で残されたのです。

逆に、千葉県が茨城県に食い込んでいる箇所として

香取市野間谷原という地区もあります。

これは集落の中心に鎮座するその名も水神社。

こじまりした小堀地区は我孫子市と地続きではあるものの、

田んぼや古利根沼に遮られて

千葉県側の集落とは連続していないため、

未舗装路も数多く残る狭い路地と相俟って

まるで離島のような印象を受けます。

千葉…もとい、茨城県で離島気分を味わえるとは。

但し、今では利根川にはこの付近だけで

国道6号、JR常磐快速線、JR常磐緩行線の3本も橋が架かっており、

小堀地区にも取手駅からコミュニティバスが運行されていて、

狭い集落の中で転回所を兼ねた広いバス停が整備されています。

1日10本だけですが。

集落内に小中学校は無いので、

小中学生はこのバスで学校に通っているそうです。

何故か成田つくば航空専門学校という専門学校はありますが。

成田市もつくば市も隣接すらしていないけど…

それでも、今でも離島気分が味わえるものが残っています。

そう、市営渡船です!

矢切の渡しといい、千葉県周辺は渡し船が多いですね。

矢切の渡しは完全に観光向けですが、

この小堀の渡しは交通量が多く歩道も無い

千葉・茨城県道170号(小堀地区の外に通じる唯一の車道)を

迂回することができるので、今もなお実用的です。

っていうか、「こぼり」じゃなくて「おおほり」だったのか…

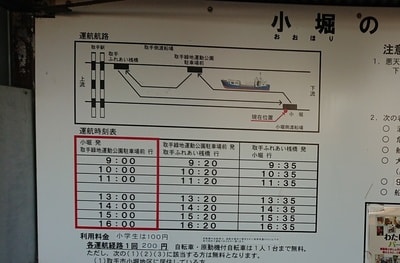

運航は9時から17時までの1日7往復。

運賃は片道200円です。

1人につき1台まで自転車を無料で運べます。

それでは、小堀からの最終便である

16:00発の渡し船に乗ります。

桟橋の近くで釣りをしていた小学生達が

「おじさん舟で何処に行くですかー?」

と訊いてきました。

地元の子供達っぽいけど認知されていないのか…

バス通学だから仕方ないのでしょうか。

船内はこんな感じ。

詰めて座れば8人くらい乗れるでしょうか。

弱いながら冷暖房も付いています。

しかし、甲板にも乗れるということだったので

勿論甲板に立ちます。

船の上から見る夕焼けというのは乙なものである。

でも寒い!

冬は川を渡る毎に2℃ずつ気温が下がるという常磐線。

利根川の冷気は中々のものです。

以前、取手側の桟橋は取手市立取手小学校に近い

取手緑地運動公園サッカー場前にあったのですが、

小学生達がバス通学になってからは

サッカー場の裏だとアクセスが悪いということで廃止されてしまいました。

廃桟橋ってあまり見ない気がする。

全国各地に無数にあるんだろうけどな…

こちらが移転後の取手緑地運動公園駐車場前桟橋。

駐車場のすぐ近くにあるので

アクセスが便利になりました。

駐車場前桟橋は経由地なので、

とりで号は10分ほどで再び出発します。

基本的に両岸を直線的に結ぶ渡し船で

経由地があるというのは珍しい気がする。

JR常磐線の橋梁に近付いていくと、

何やらやけにゆっくりした速度の列車が。

あの白い3両編成は…

East i-E(E491系)か!

JR東日本の在来線の、所謂「ドクターイエロー」です。

渡し船の上から見るとはまた貴重な経験をしてしまった。

終点の取手ふれあい桟橋に到着。

所要時間は途中10分の寄港時間も合わせて25分でした。

帰りに大利根橋から見えた富士山。

いやー、良い体験だった。

脚注

※「利根川の治水」

正確に言えば江戸川は江戸時代以前の利根川下流域で、

現在の利根川下流域は嘗て鬼怒川だった。

cf. 利根川東遷事業 – Wikipedia

コメント