昨日は勉強で一日が終わってしまいましたが、

折角の冬休みなのに勉強で終わる訳にはいきません。

という事で、今日は東三河へドライブしに行ってみました。

半田から衣浦トンネルを通り、

高速道路のような国道23号で東へ。

JR東海道本線をオーバークロスするところで

まさかのサンライズ瀬戸・出雲に出会いました。

何というタイミング!

現在の日本に唯一残った定期寝台列車です。

1日1往復(極稀に2往復)しか走っていません。

あれ?でも愛知県内は上下とも未明に通過する筈…

何故こんな時刻に?

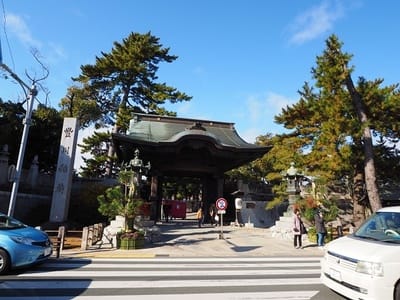

何はともあれ、豊川稲荷にやってきました。

愛知県東部の豊川市にあり、

赤坂にも分所がある由緒正しい稲荷神社…

と見せ掛けて曹洞宗のお寺です。

明治時代の神仏分離令で一度は

「豊川吒枳尼真天」と呼ばされたものの、

あまりに稲荷信仰との習合が浸透していた為、

戦後に結局豊川稲荷の名に戻りました。

MT車の運転で小腹が空いたので、まずは軽く腹拵え。

お稲荷さんらしくバンズに油揚げを用いたおきつねバーガー。

具もハンバーグではなく豚カツで、

サクサクと軽い食感でスナックのように食べられます。

では、参拝。

鳥居の脇には勿論狛犬ではなく狐の像。

苦虫を噛み潰したような表情をしていますね。

本堂。

完全にお寺です。

中からは祈祷の声も聞こえてきます。

こちらは稲荷神社っぽさのある場所。

全国各地から奉献された狐が立ち並んでいます。

商売繁盛の御利益でもあるのか

会社の社長からの奉献が多いです。

そして、この参道の先にあるのが…

この異様な雰囲気漂う霊狐塚。

夥しい数の狐が置かれています。

一つ一つ表情が異なっており、

怒ったものがいれば、不敵に微笑むものも。

気を抜くと化かされそうだな…

そして、その前には火成岩らしき巨岩が。

中には狐が1匹捕らわれていました。

どうやってここに入れた…

もとい、入ったのだろうか。

そして、その岩にはへばり付く怪しい人々が。

何でも、この岩の隙間に入ったお金を

木の枝を使って取り出すとお金持ちになれるとか。

ただ、この話は周りの人の話を聞いたもので、

公式の説明は見当たりませんでした。

一種の都市伝説なんだろうか。

バーガー1個だけでは足りなかったので

稲荷寿司も食べる事に。

コロッケやじゃがバターなど

変わり種の稲荷寿司が並びます。

何か名物料理があった時に

伝統的な形一本で勝負するか、

とにかくアレンジにアレンジを重ねるか、

県民性なんかも現れるところですが、

愛知県は完全に後者です。

さて、豊川稲荷の参拝が終わって

時刻はまだ13時半。

冬とは言え、日没まではまだまだ時間があります。

という事で、新城市の鳳来寺山にやってきました。

まるで宿場町のような様相です。

どん詰まりなのに…

と思ったら、一応宿場町としての役割もあったらしいです。

この地域一帯は水利が非常に不便で、

少しでも失火があれば大火事になりかねない事から

防火として秋葉信仰が古くから根付いており、

あの秋葉神社まで続く参拝道があったとか。

現代でさえあまり道が整備されていないというのに、

当時はどうやって旅していたんだろうか…

では、鳳来寺山に参拝します。

その名の通り、ここは立石寺や金刀比羅宮のように

石段を延々上がった山の上に本堂があります。

石段の数は1,425段だとか。

立石寺が1,015段、金刀比羅宮の奥宮までが1,368段なので、

それよりも更に長いです。

あまりに長いからか、下の門前町の案内看板では

「参拝」ではなく「登山」と表現されています。

仁王門。

何故下ではなくここに造ったのだろうか。

何やら建物が現れましたが、

門は閉ざされていて中に入る事は出来ません。

親はここで脱落してこの先は一人で登る事に。

石段の途中の踊り場には「○○院址」や

「○○坊址」といった立札が良く見られます。

一気に登りきれなかった人が泊まっていたのか、

中ボスを倒しながら登っていくダンジョンだったのか。

院や宿坊の内2、3は今も残っています。

人の気配はありませんが。

嘗てはそういった建物が建ち並んでいたからか、

石段の周りには立派な石垣が数多く遺されていて

まるで古代遺跡のような雰囲気です。

表参道の筈なのに、豊川稲荷とは打って変わって人が居ないな…

地蔵が建ち並ぶエリア。

RPGなら何かしらのギミックがあって

重要アイテムが手に入るところですね。

30分ほどで本堂に到着。

後ろには屏風岩が見えます。

本堂の向かいにあるこの桐紋が付いた建物は一体…

何かの観覧席のようにも見えますが…

おお、これは中々の景色。

表参道にあった店や宿が見えます。

あそこから登ってきたのか…

上の写真では分かりにくいですが、

良く見ると三河湾が見えています。

やはり愛知県は海があってこその愛知県ですね。

…と思うのは、僕が半島出身だからかも知れませんが。

あれ?何故ここにこれだけ沢山の建物が?

今も人の気配が感じられる宿坊が建ち並んでいます。

案内看板を探してみたら、

どうやら鳳来寺には僕が登ってきた表参道の他にもう一つ、

鳳来寺山パークウェイの駐車場から

この殆ど水平の遊歩道が通じているようで、

現在の参拝者の多くはこちらを利用するとか。

そんな裏道があったのか…

東照宮。

徳川家光の命で造られ、

日本三大東照宮の一つに数えられているとか。

…と言っても、三大東照宮は日光と久能山は別格として

3つ目には岡崎市の滝山、川越市の仙波、

そしてここ新城市の鳳来山が名乗りを挙げており、

それぞれがそれぞれ三大東照宮を自称しています。

それでは、暗くならないうちに下ります。

表参道には照明など一切無いので、

「4時を過ぎると急に暗くなります!」

と注意を促す立札がそこかしこに立てられています。

帰り道に鉄道の橋梁跡を見付けました。

嘗てこの地には豊橋鉄道田口線が通っており、

鳳来寺山の参道口を経由して

更に山奥の三河田口駅まで線路が延びていました。

これは本長篠-三河大草間にあった大井川橋梁の遺構です。

田口線が残っていたらなぁ…

JR飯田線や大井川鐵道井川線に並ぶ

東海地方随一の秘境路線になっていただろうに。

この後は新城ICから新東名高速道路に乗り、

半田へと帰りました。

奥三河は尾張民にとってもまだまだ未知の土地だな…

脚注

※「謎のサンライズ瀬戸・出雲」

JR瀬戸大橋線で人にぶつかって4時間以上遅れていたらしい。

コメント