今日は快晴の土曜日。

しかも、今週半ばには関東地方が梅雨入りするとの予報。

これはもう出掛けるしかないでしょう。

それも遠くへ。

という訳で、父親と一緒に自動車を借りて

群馬県へ行ってみる事にしました。

千住新橋入口から首都高速中央環状線に乗り、

江北JCTで首都高速川口線に移り、

川口JCTで東北自動車道に移り、

久喜白岡JCTで圏央道に移り、

鶴ヶ島JCTで関越自動車道に移り、

藤岡JCTで上信越自動車道へ。

峠の手前の横川SAで一休み。

峠の中の峠、碓氷峠に挑む信越本線が

最後に立ち寄っていたのが同名の横川駅。

横川駅と言えばとある駅弁が有名だけど…

あ、ここにもあった!

峠の釜めしです。

益子焼の器が付いてくる事で有名な駅弁。

今ではもう信越本線は峠を越えていませんが、

上信越自動車道でしっかりと

峠越えに挑む旅人達の胃袋を満たしていました。

それでは、碓氷峠に挑みます。

勾配は5.0%で高速道路としては異例の急勾配。

本来、制限速度80km/hの道路は

法律上4.0%までの勾配しか許されていないのですが、

ここは特例として許可されているのだそうです。

噂によると、ここで速度を維持出来るパワーというのが、

日本の普通自動車のパワーの目安になっているとか…

碓氷軽井沢ICで下道へ。

軽井沢って高速道路からは余りアクセスが良くないんだな…

軽井沢に別荘を構えるような富裕層は

意外にも車より新幹線を使うのでしょうか?

今回の目的地は軽井沢ではないので

素通りして国道146号で北上します。

浅間山の麓に東大地震研の観測所がありました。

観測所というよりは別荘みたいな外見だな…

宇宙論研もこういうところに施設を持って欲しい。

でもって僕がそこに常駐したい。

国道146号は浅間山のすぐ傍を走っていますが、

木々が生い茂っていて

浅間山を綺麗に望める地点は中々少ないです。

なお、浅間山は噴火警戒レベル2の活火山で、

一昨日には109回も火山性地震が観測されたそうです。

キャベツ畑の中を走ります。

ここ嬬恋村は日本一の高原キャベツの産地として有名。

群馬県全体もキャベツの生産量は全国2位を誇ります。

ちなみに、栄えある全国1位は愛知県です。

愛知県は冬キャベツですが。

嬬恋村中心部からは有料道路の万座ハイウェーへ。

通行料は普通車1,050円と良いお値段がしますが、

道中の眺望は余り無いし、路面状態も大して良くないし、

有料道路らしさは無いな…

ただ、冬季は万座温泉へのアクセスが

この万座ハイウェーに限られてしまいます。

除雪費用という事なのでしょうか…

眺望が余り無いと言いましたが、

途中にある嬬恋牧場からは雄大な浅間山が望めます。

噴煙を上げているのも見えますね。

展望台の脇には嬬恋の地名と掛けて

愛妻の鐘なる鐘が置かれています。

これは別に単なる言葉遊びという訳ではなく、

そもそも「嬬恋村」や、それが属する「吾妻郡」の名は、

東征の際にこの地を訪れたヤマトタケルが

亡き妻を「吾嬬者耶」(あづまはや)と追慕した事に因むそうです。

万座ハイウェーを走り抜け、

嬬恋村を縦断して万座峠までやって来ました。

標高は1,830m。

かなり気温も下がっています。

半袖で来たのは失敗だったな…

ちょっと雲が出て来て日暈が現れました。

英語で言うところのhalo(ハロー)です。

物理学科や天文学科の人にはお馴染みの単語ですね。

実はこれが語源なんです。

ところどころ崩落した細い山道を走ります。

この辺りはまだ雪が残っていますね。

行き止まりの駐車場に到着。

遂に辿り着きました!

毛無峠です!

群馬県嬬恋村と長野県高山村の境にある峠。

こんな奥地だというのにかなりの人気で、

10台近い車とバイクが停まっています。

その名の通り、辺りは禿山になっています。

遮る物が無いので風がかなり強いです。

寒い!

標高は1,823m。

駐車場からもう少しだけ先に歩いてみます。

何故ここまで遠路遥々やって来たのかというと、

この峠はとある写真でとても有名だから。

実際に見てみたいとずっと思い続けてきました。

その景色というのが…

これです!

「群馬県 この先危険につき関係者以外立入禁止」

グンマーネタで良くお目に掛かるこの看板。

コラ画像ではなく実在しているんです。

隣にある木製の標識には、読み難いですが

「アチャー・ダンベの国境」と書かれています。

「アチャー」は信州の方言で「あのね」、

「ダンベ」は上州の方言で「~だよ」という意味だそうです。

小串御地蔵堂まで車道4km、歩道1kmと書かれています。

何故車道と歩道で4倍もの距離が違うのか?

こんな九十九折になっているからです。

長野県側と違って群馬県側は一気に標高を上げています。

そんな九十九折の先には鉱山跡があります。

小串鉱山という名で、46年前まで硫黄の採掘が行われていました。

最盛期には2,000人以上が暮らしていたそうです。

嘗ての面影は全くありません。

嬬恋村へと降りる道は廃道と化しており、

遭難者も出るくらいなので現在は立入禁止となっているのです。

隣の破風岳や土鍋山への登山道は通じています。

今日はそこまでの時間が無いので登りませんが。

ちょっとだけ高みから見下ろした毛無峠。

標高1,800mちょっとだというのに高山みたいですね。

上にある駐車場の写真で鉄塔っぽいものが写っていましたが、

近付いて良く見てみたら送電鉄塔ではなく

索道(ロープウェイ)用の鉄塔でした。

滑車が残されています。

これで物資を輸送したのでしょうか。

人も乗ったりしたのかな?

風が強くて怖いけど…

一応、後にトンネルも掘られたそうです。

群馬県側から道路が延びていない事からも分かる通り、

小串鉱山は元々長野県にあった高井鉱山が

枯渇してきた際に新たな鉱床を求めて辿り着いた場所なので、

この索道も長野県側の須坂駅方面へと続いています。

住所は群馬県ながら生活圏は完全に長野県という

二重行政が続いていた訳です。

群馬県にしてみれば鉱毒だけ撒き散らされて

鉱石は全部持って行かれてしまうのだから堪ったものではなかったでしょう。

しかし、皮肉な事に今では群馬県の一大観光名所となっています。

いやー、想像以上に良い場所だった。

今日の目的地は毛無峠だけではありません。

万座温泉まで戻り、志賀草津高原ルートで東へと向かいます。

ところどころ硫黄の臭いが鼻を突き、

歩行・停車禁止の看板が立てられています。

英語表記の看板がやけに多いけど、

万座温泉や草津温泉ってそんなに外国人観光客が多いのかな?

シェルターも設置されていました。

火山が噴火した際、火砕物から身を守る為のものです。

じゃあ、一体何の火山から身を守るのかと言えば…

そう、草津白根山ですね。

草津温泉も万座温泉も小串鉱山も

全てはこの草津白根山の賜物です。

今も活発な火山活動が続いており、

浅間山と同じく噴火警戒レベル2が出されています。

そんな草津白根山を九十九折で下っていきます。

ライダーやサイクリストも多く見掛けます。

群馬県は峠の聖地です。

しかし、この志賀草津高原ルートが無料で

あの万座ハイウェーが有料というのは…

こちらは冬季に通行止めとなってしまいますが。

特に硫黄臭が強い場所にやってきました。

植生が一切無く、荒れ果てています。

駐停車厳禁の看板が。

有毒な火山ガスが噴出している為、

長時間留まると危険なのです。

磐梯吾妻スカイラインにもこういう区間がありましたね。

でも、自転車の人達はここをどうやって抜けてきたんだろうか…

草津温泉をスルーして道の駅草津運動茶屋公園に到着。

ここで昼食にします。

ひもかわうどん。

きしめんより更に幅広な、

最早麺というよりは皮と呼びたくなるレベルです。

全然ひも状じゃないじゃん!

と思ったら、「ひもかわ」という名は紐も皮も関係無く、

「芋川」(元・愛知県刈谷市)が鈍ったものなんだとか。

きしめんと同じルーツなんですね。

お腹を満たして吾妻線沿線の

道の駅八ッ場ふるさと館まで降りてきました。

八ッ場という地名、何処かで耳にした事はありませんか?

そう、民主党政権時代に工事が凍結された事で一躍有名になった

八ッ場ダムのお膝元なのです。

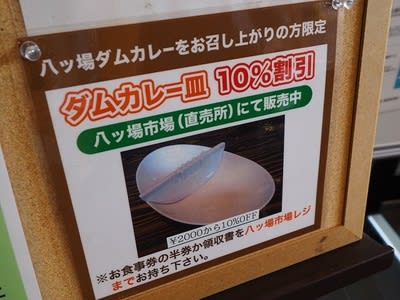

二瀬ダムと同じく食堂にはダムカレーが。

最近はダムカレーが流行っているのでしょうか。

ダム本体がご飯ではなく器になっているところが

二瀬ダムカレーとは大きく違います。

ダムを決壊させながら食べるというのは

倫理的に宜しくないという事なんだろうか。

そんなダムカレー皿はお隣の直売所で買えます。

カレー以外の用途はあるんだろうか。

それはさておき、ここまでやって来た目的は

勿論他でもない八ッ場ダムを見る為。

道の駅で情報収集してダムの展望台へと向かいます。

もう少し下流へ行ったところにあるのか。

群馬県道375号で吾妻川を下っていくと…

あれ?何か長いトンネルが現れたぞ!?

為す術なくトンネルに吸い込まれて、

そのまま2km近く下流まで飛ばされました。

道の駅あがつま峡まで来てしまったので、

ループ橋で国道145号まで上り、

そこから長大トンネル2本を通って上流部に戻ります。

両岸にこれだけの長大トンネルを何本も掘って

更にループ橋や道の駅まで整備するなんて、

現代日本では珍しいくらいの超巨額のお金が動いているんですね…

夢がある。

展望台に辿り着きました。

一昔前の小さな遊園地のようなフォントで

「やんば見放台」と書かれています。

ダム底に沈む集落を見放したから?

可愛らしいフォントの癖してえらくダークな名前だな…

と思ったら、「みほうだい」と読むそうです。

そして、ここから見放題なのが…

堤高131mの八ッ場ダム建設現場です!

ダム建設の計画が発表されたのは昭和27年という、

日本で最も計画が長期化しているダム。

左岸にコンクリート工場が設けられており、

そこで練られたコンクリートが巨大なバケットで吊るされて

川床にある工事現場へと運ばれています。

上流部には湛水後に両岸を結ぶ

八ッ場大橋と不動大橋が架けられています。

それにしても、凄まじいスケールの工事だな…

これだけの大工事なので、

携わる業者の数も尋常ではありません。

東京のターミナル駅にある不動産屋に貼られている

物件情報みたいな勢いで施工業者の紙が並べられています。

お金ってあるところにはあるんだな…

見放台の傍にあった謎の顔ハメ看板。

一体どういう状況を想定しているんですかね…

八ッ場ダムについての情報が展示されている

なるほど!やんば資料館も見てみます。

このプレハブ小屋がそうです。

ここにはお金を使わないのか…

中はこんな感じ。

八ッ場ダム建設の歴史や、

工法などについて説明されています。

まあ、大きさが大きさなのでそこまでの見応えはないですね。

八ッ場大橋から見た景色。

高い!

高さ73.5mは伊達じゃありません。

こんな高さまで水が溜まるのか…

ん?あれは…

吾妻線!?

どうやら、水没地域にある吾妻線旧線の線路跡を

工事用道路やパイプを通すのに転用しているようです。

自動車の道路より線形が良いから使い易いのかな?

公共事業の壮大さと闇を見て満足したら、

渋川伊香保ICから関越自動車道に乗り、

大泉JCTで東京外環自動車道に移り、

美女木JCTで首都高速5号池袋線に移り、

板橋JCTで首都高速中央環状線に移り、

王子南出口で下道に降りて北千住へと戻りました。

やはり、群馬県深部は単に自然が雄大なだけじゃなくて

色んな社会の闇も垣間見えるから面白いですね。

コメント