今日は中越を巡ります。

5:55、起床。

女将さんの御厚意で朝風呂に浸からせてもらってから

自動車で駅まで送ってもらいます。

朝の石打駅前。

山の斜面にはスキー場があるのですが、

殆ど雪が積もっていません。

今日からシーズンらしいけど、大丈夫なのかな…

7:22発JR上越線普通長岡行きに乗車。

六日町駅で7:37発北越急行ほくほく線

普通直江津行きに乗り換え。

今回の旅行の目的の一つである北越急行です。

車内はクリスマスの飾り付けがされていました。

このゆめぞらⅡ号は昼の便では

トンネル内で天井をライトアップする

観光列車として運行されています。

そう言えば、のと鉄道も似たような事をしていたっけ。

さて、この北越急行、第3セクターなのですが

その中でも群を抜いて線形が良いです。

カーブでも何と125km/h制限。

140km/h制限の標識もあったりします。

それもその筈、北越急行は北陸新幹線が延伸するまで

関東と北陸を結ぶメインルートになっており、

最速160km/hを誇る日本一速いの特急列車

はくたかが走る日本有数の特急街道で、

そのお蔭で北越急行は第3セクターながら

そんじょそこらの私鉄なんか目じゃないくらいの

莫大な利益を上げていたのです。

しかし、それも今は昔。

北陸新幹線が延伸して特急が廃止された今となっては

鄙びた一ローカル線となっています。

ただ、嘗て特急列車の合間を縫って

普通列車が運行されていた経緯から、

普通列車でも特急に追い付かれないよう

極めて加速性能が良くなっているので、

今も普通列車とは思えない速さです。

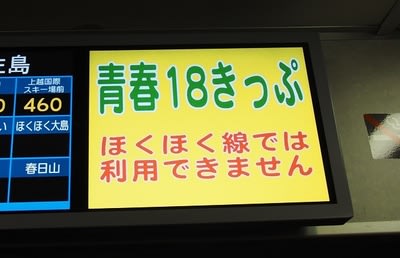

第3セクターあるあるの青春18きっぷ使用不可案内。

ただ、北越急行は北海道&東日本パスを使えます。

魚沼丘陵駅を過ぎるとトンネルに入ります。

全長10,472mの赤倉トンネルです。

という事は、10km以上に渡って駅が無い

と、普通の路線ではそうなるのですが…

7:47、美佐島駅に到着。

日本に幾つか存在するトンネル駅の一つです。

その中でもここはかなり名の知られた駅。

一体何で知られているのかと言うと…

見よ、この物々しい鉄製の扉。

自動扉になっており、列車到着時以外は開きません。

更に地上へと続く階段の前にも扉があり、

必ずどちらかの扉は閉まっているようになっています。

何故ここまでして気密性を高めているのかと言うと、

扉が無かった時代に特急はくたかが

140km/hで美佐島駅を通過する試運転をした際、

風圧で待合室のガラスが粉砕されるという

俄には信じがたい事件が起こった為、

こんなにも厳重な対策が施されているのです。

下車後長い事ホームに留まっていると

監視カメラで見られて注意されるとか。

2枚の鉄扉の間には待合室もあったりします。

ここに逃げ込めばミサイルが撃ち込まれても安心?

階段を昇って駅舎に向かいます。

土合駅のような深さではないので安心です。

美佐島駅外観。

線路が無いと駅っぽくないですね。

駅前に民家は殆どありません。

ハイキングマップが駅舎に掲げられていたので

途中まで歩いてみます。

子之神社。

…まあ、良くある田舎の神社ですね。

ハイキングコースはここから登山道に入り、

ミティラー美術館まで行って美佐島駅に戻る

2時間半のコースなのですが、

次の列車までそこまでの時間は無いので引き返します。

戻ってみると先程は閉まっていた

展示スペースが開いていました。

十日町市を紹介する写真が貼られています。

引っ掛けみたいですが、十日町は市です。

その他のn日町は本当に町ですが。

ハイキングコースの折り返し地点である

ミティラー美術館には、インド・ミティラー地方の

こういった民族画などが展示されているそうです。

何気に世界レベルのミティラー専門美術館だとか。

この美佐島とインドに何か関係はあるのだろうか…?

8:44発北越急行ほくほく線普通犀潟行きに乗車。

まつだい駅を過ぎると全長9,116.5mの

鍋立山トンネルに入ります。

これこそが北越急行ほくほく線、

旧称国鉄北越北線の全通を遅らせた最大の要因であり、

日本土木界の歴史に名を残す難工事だったのです。

脆弱な地盤の所為で地下の土圧は凄まじい事になっており、

25cm掘ったら3m押し返された、

押し出しの圧力でボーリングマシンが壊れて

退却させたら100m以上押し戻された等々、

1m掘り進むのに2,000万円以上も掛かったとか。

心成しか新潟県は難工事が多い気がする。

尚、この鍋立山トンネルの中に駅はありません。

そんな余裕は無かったんでしょうね。

犀潟駅で9:31発JR信越本線普通直江津行きに乗り換え。

直江津駅で9:46発JR信越本線普通長岡行きに乗り換え。

何をやっているんだと言われそうですが、

これは信越本線を乗り潰す為です。

荒れる日本海を横目に走ります。

というか、荒れ過ぎじゃないですかね…

元々今日は荒れ模様だという天気予報でしたが。

そんなに雨が降っていないだけマシか。

10:21、青海川駅に到着。

そんな大荒れの日本海を目の前にした駅です。

風が強い!

ホームまで波飛沫が飛んできます。

眺めはとても良いですが…

陸側には余部鉄橋を彷彿とさせる

真っ赤な橋が谷筋を横断しています。

国道8号北陸道の米山大橋です。

駅から延びる道を登って橋を目指します。

登るにつれて風が益々強くなるな…

米山大橋に辿り着きました。

歩行者の通行を想定していないのか、

歩道が設けられていません。

でも、渡るしかないしな…

うぉっ!物凄い風の強さだ!

台風でも余り経験しないレベルです。

何とか渡りきれました。

この場所でもカメラを構えるのが難しいくらい

強い風が吹き荒れています。

岬を目指して強風に抗いながら歩きます。

何だこの大量の錠前!?

どうやら、この岬を恋人岬という名前にして

柏崎市が観光地化を目論んでいるようです。

冬にこんなところへ来たら破局不可避。

冬だと寧ろ変人岬ですね。

ちなみに、本来の名は鴎ヶ鼻です。

やはり昔からの名前の方がしっくり来ますね。

恋人岬から見た青海川駅と米山大橋。

げっ、このタイミングで雨が降ってきた!

傘をさして即刻退避。

が、風が強過ぎて傘が即刻大破しました。

慌てて売店まで全力疾走し、

新しい傘を購入したものの

その傘も買って2分で骨が折れる有り様。

ここで売るには強度が足りないんじゃないですかね…

小康状態を見計らって暴風雨を潜り抜け、

青海川駅まで何とか戻ってきました。

やはり悪天時の駅は心強いです。

海に虹が架かっていました。

日本海には似合いませんが、綺麗ですね。

11:33発JR信越本線普通長岡行きに乗車。

11:40、柏崎駅に到着。

最近めっきり少なくなった湘南色が居ました。

奥には特急しらゆきも見えます。

柏崎駅外観。

窓ガラスに何やら貼られていますね。

水球の街?

何故この柏崎で水球が盛んなのだろう…

あと、柏崎名物が…

鯛茶漬けだと!?

それは聞き捨てならない!

時間が無いからラーメンとかで済ませるつもりだったけど、

鯛茶漬けとあっては食べない訳にはいかない!

という事で、柏崎駅の目の前にあった店に入店。

列車の時刻が迫っている事を伝えたら、

3分足らずで持ってきてくれました。

鎮座するのは鯛の香り揚げとなめろう、

それに下のご飯は何と鯛飯です。

これは文句無しに美味しい!

駅舎に書かれた街の謳い文句が役に立つ事もあるんですね。

良く見たら、改札口でも宣伝していました。

でも、この構外を向いた場所だと

柏崎を去る時にしか気付かない気が…

12:13発JR越後線普通吉田行きに乗り換え。

これまでとはまた一味違った田舎を走ります。

田舎は田舎なのですが、かなり整地されている感じです。

12:27、刈羽駅に到着。

柏崎駅から刈羽駅に来たとなれば、

もう目的地はお分かりでしょうか。

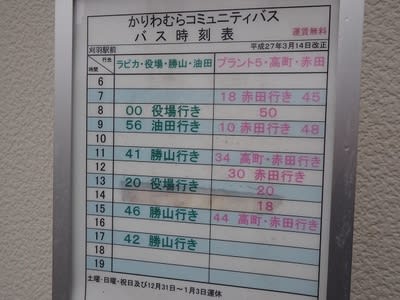

この刈羽村は資金が潤沢なのか、

コミュニティバスの運賃は何と無料です。

今日は残念ながら祝日運休で歩かざるを得ませんが。

目的地が高台にあるから風が強い!

また雨が強まってきたし…

一駅につき一本のペースで傘が死んでいきます。

ゴアマを持ってくるべきだったな…

何とか東京電力柏崎刈羽原子力発電所に到着。

ここはサービスホールという展示館があり、

更に受付で予約をする事で

原子力発電所の構内を回るツアーに参加出来るのです。

現在、日本で個人客が原発構内に入れるのはここだけ。

予約時には身分証の提示を求められます。

予約の締切は10時、11時、13時、14時。

それぞれ15分後から開始します。

ギリギリ13時に間に合ったので

13:15まで展示ホールでも見て時間を潰します。

ホールには5分の1サイズの原子炉の模型があります。

5分の1でこの大きさなのか…

これくらいが実寸大だと思っていました。

圧力容器、生体遮蔽壁、格納容器は実寸大。

圧力容器は6.93MPa(70気圧)もの圧力に耐えるそうです。

ちなみに、上述の鍋立山トンネルが通る地層の

土の圧力は2.94MPaだそうです。

どちらが凄いと考えるべきかは分かりませんが…

ちなみに、ハイヒールの踵の圧力もMPaオーダーです。

原発を怖がるハイヒール女子に教えてあげましょう。

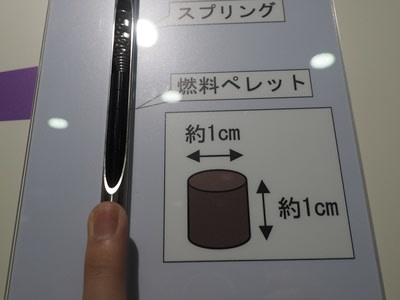

燃料ペレットの実寸大模型。

大きさ比較として小指と共に撮影。

こんなに小さいものなのか…

あと、いつも気になるのですが、

燃料って誰がどうやって装填するのでしょうか?

強力な放射能を有している筈だけど…

その辺りの詳細はテロ防止の為に伏せられているのかな?

現在の放射線量が表示されていました。

理学部1号館の方がここより高そう。

関係無いけど、この展示ホールのBGMが

いきなりファミポップⅢになって笑った。

見学0人。

最上階には双眼鏡があったのですが…

林に遮られて中は全く見えませんね。

何の為の双眼鏡なのか。

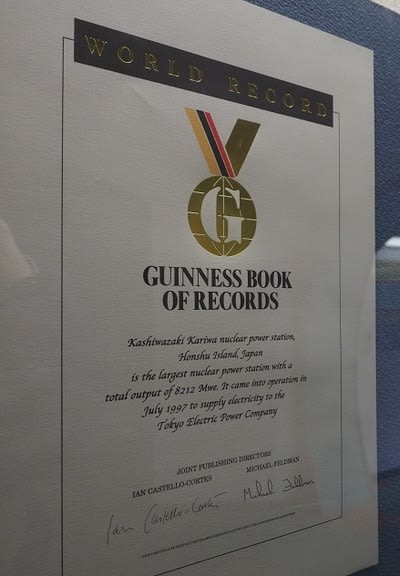

ギネス世界記録の認定書も飾られていました。

柏崎刈羽原子力発電所は1ヶ所に集められた原発としては

世界最高出力を誇っているのです。

その総出力は8.2GWなり。

KEKが100機分以上ですね。

そうこうしていたら時間が来たので受付へ。

参加者は僕一人のようです。

一人でも催行してくれるのは有り難いけど、

何だか申し訳無い気持ちになるな…

まずは映写室で柏崎刈羽原発の

安全対策についてのビデオを15分程見せられます。

そして、手荷物を預け、ワゴン車に乗っていざ構内へ。

テロ防止の為、構内は国境地帯と同じく撮影禁止です。

嘗ては発電所の屋内で記念撮影した時代もあったそうですが…

時代は変わってしまいました。

高速道路の料金所のようなゲートを抜けると

まずは緊急車両の配備場へ。

電源が失われた際に使われる電源車や

消火や注水に使われる高圧ポンプ車、

それに福島第一原発事故でも使われたという

コンクリートポンプ車などが大量に置かれていました。

その後は高さ15mの防潮堤を見てから、

1~4号機の周りを走ります。

想像以上に大きいです。

排気塔なんかは150m以上もあるとか。

原子炉は安定性を高める観点から

これでも半分以上が地下に埋まっており、

その際に出た土砂は積み上げられて

標高50mの巨大な丘になっています。

その上には淡水池があり、仮に全電源が喪失した場合は

水の自重で原子炉に流せるようになっているそうです。

何と言うか、考え付く限りの安全対策を

金に糸目を付けずやっている感じで、

建築学科とかにとっては凄く楽しいんだろうな…

とか思ったりしていました。

関連企業も含めると6,600人もの人が

この敷地内で働いているそうで、

宛ら小さな町のような様相を呈しています。

信号まであります。

原子力発電はお金が動くというのは本当ですね。

見学ルートはこんな感じでした。

車から降りる事は出来ませんでしたが、

それでも中々面白かったです。

案内のお姉さんは立て板に水を流すように

解説を諳んじていたけど、

良くあれだけ覚えられるものだな…

避雷鉄塔を見掛けて雷の研究について訊いてみましたが、

流石にそこまでは知らないようです。

(新潟は冬季に雷がとても多く、

柏崎刈羽原発に設置されたモニタリングポストでは

落雷の度にγ線が検出されていた為

雷由来のγ線がある事が分かり、

中澤研のWY先輩はこの雷γ線について研究している。)

刈羽駅から15:43発JR越後線普通吉田行きに乗車。

おー、手動ドアだ。

吉田駅で16:57発JR弥彦線普通弥彦行きに乗り換え。

17:05、弥彦駅に到着。

この弥彦駅が弥彦線の起点です。

普通の盲腸線は幹線からの分岐駅が起点ですが、

弥彦線は起点の駅が行き止まりという珍しい路線です。

嘗ては起終点ともに行き止まりでしたが、

終点側の東三条-越後長沢間が昭和60年に廃止された為、

現在は終点側だけ信越本線に接続しています。

弥彦駅外観。

まるで神社の本殿のようですね。

そう、この弥彦線は彌彦神社の参拝客輸送を

目的として作られた参拝路線なのです。

という訳で、折角なので参拝します。

もう日が暮れて真っ暗ですが、

調べたところによると24時間参拝可能な筈…

開いてはいるけど…

何だか非常に入り難い雰囲気…

中は足元さえ良く見えない暗さです。

この写真とか何か写り込んでいるかも…

しかし、墓地や寺院と比べると怖さは余りありません。

無事参拝完了。

僕の他にも二人、同じ列車でやって来た人が

僕に続けて参拝していました。

18:21発JR弥彦線普通吉田行きに乗車。

吉田駅で18:41発JR弥彦線普通東三条行きに乗り換え。

19:01、東三条駅に到着。

「燕三条」という名が良く知られていますが、

これは二つの市に跨って新幹線駅を作った為に

両市の名前を合わせたものであり、

実際の市名は燕市と三条市です。

この両市は余り仲が宜しくないのか

北陸自動車道のIC名でも争っており、

そちらは「三条燕」になっています。

両方とも市境を跨いで建設するって中々器用な事をするな…

夕食は三条名物だというカレーラーメン。

カレーうどんのラーメン版といった感じです。

最近出来たB級グルメかと思いきや70年以上の歴史があるとか。

という事は戦後すぐか、下手したら戦中?

そんな時代にカレーが手に入ったのかな?

それはともかくとして美味しいです。

カレーうどんじゃなくて

カレーラーメンが広まれば良かったのに…

この後は宿に向かって寝ました。

コメント