おはようございます。

こちらは那覇空港であります。

久々に登山と関係無い旅行に来た気がする。

那覇空港だけなら4ヶ月前に降りましたが、

空港の制限区域の外に出るのは3年振りです。

ただ、今回も乗り継ぎと言えば乗り継ぎです。

本来、那覇空港の出発ロビーは2階なのですが、

僕が向かうのは1階の端っこ。

この第一航空のカウンターです。

この航空会社の名前を聞いてピンと来るのは相当な航空オタクでしょう。

那覇空港…ではなく大阪府の八尾空港を拠点とする、

チャーター便や遊覧飛行などを手掛ける航空会社です。

八尾空港も相当な航空オタクしか分からないと思いますが…

この第一航空の9:00発(9:15発説も有)の便に搭乗するのですが、

出発案内を見てみても、Flightradar24のようなサイトで調べても、

乗る予定の便の情報が全く出てきません。

航空券を発券したら流石に便名も分かると思っていましたが、

尚も分かりません。

チャーター便とはいえ週に4往復も飛ばしているんだから

便名くらい付けても良いのでは…

週4往復もありながら何故定期便ではなくチャーター便なのかと言うと、

機体整備とかで平気で1ヶ月以上運休したりするからです。

実際、この便は35日振りの就航です。

手続きを終えると保安検査場

…ではなく、何故かターミナルの端の出口へ。

何処へ行くんだ…?

何かロータリーっぽい場所で送迎車が待ち構えていました。

保安検査は…?

と思ったら、車に乗る直前で金属探知機を当てられるんですね。

まあ、手荷物検査とかガバガバなので

その気になれば武器とか爆弾なんて幾らでも持ち込めそうですが。

機内安全ビデオは送迎車の車内で見せられました。

合理的ですね。

車自体も空港公式の検査も受けてから駐機場へ。

通常、沖止めされた機体まで移動する為のランプバスというのは

一々検査を受けるのはあまりに非効率的なので、

ずっと駐機場内に留まる運用になっていて

公道用のナンバープレートは付いていません。

その点において、公道用ナンバープレートを付けて

駐機場内を走り回るこの送迎車はちょっと異質な存在です。

一般的な沖止めの位置ではなく、

自家用機が並ぶ整備地区に飛行機が停まっていました。

このDHC-6-400が今回乗る機体です。

バヌアツで乗ったあの機種ですね。

現在、日本でこのDHC-6ツインオッターに乗れるのは

遊覧飛行とかを除くとこの第一航空だけです。

事実上14人が旅客定員という狭さ。

目的地の空港の滑走路長が800mという

日本最短レベルの滑走路しかないので、

このレベルの小型機でギリギリといったところです。

これだけ小さいと乗客の体重差による重心のズレも無視出来ないので、

デリカシーとかプライバシーとかそういうのを一切抜きで

全員予約時点で体重を申告しており、

重心がなるべく中央に来るように乗客の座席が決められます。

僕に割り当てられた座席は副操縦士席真後ろの1-Cでした。

航空オタク垂涎の席ですね。

この小さな機体だと大型ジェット機の後方乱気流も危険なので、

他の離発着機と十分間隔を取って離陸します。

400mあれば余裕で離陸出来るDHC-6とあって

2,700mある第2滑走路のほんの一部だけ走って離陸。

機密性の無い、何なら南西諸島なのに冷房さえ無い機体なので

高度1,500ft(約460m)という低空飛行。

沖縄本島西部の島々を間近に鳥瞰出来ます。

この三連続の島は左から拝島、中島、端島で、全部無人島です。

僕の座ったC席は進行方向右手、

この便では基本的に北東方向が見える側なのですが、

慶良間諸島など島を多く望めるのはA席です。

ただ、上述の通り乗客に座席の選択権は無いので。

目的地の島が見えてきました。

南西から北東に向かって下がる片勾配の島です。

と思ったら、滑走路の上空を素通りしてしまいました。

ゴーアラウンド?という訳でもなさそうだけど。

180°ターンして改めて滑走路に正対していました。

着陸方向は風向き次第なので敢えて裏からアプローチするのは普通ですが、

何故海上ではなくわざわざ滑走路の直上を一旦通過したのでしょうか?

地理院地図上に自然そうな飛行経路(緑線)と

実際の飛行経路(赤線)のイメージを図示してみるとこんな感じ。

滑走路上に支障物が無いか目視で確認してから

着陸体制に入りたいということなのでしょうか?

何はともあれ9:35、粟国空港に到着。

一島一村の孤島、粟国島です!

早速旅客ターミナルに向かおうとしたら、副操縦士さんから

「機体の写真撮られますか?」

と誘われたので、お言葉に甘えて撮影しました。

航空オタクの扱いに長けているのでしょうか?

ターンテーブルなど勿論無く

カウンター越しに預入手荷物を受け取ったら、

乗合タクシーに乗って宿に向かいます。

もう10月だというのに有り得ない蒸し暑さです。

今日の予想最高気温は何と33℃。

流石の沖縄県でもこれは季節外れの暑さだそうで、

宿の主人も今日は暑いと仰っていました。

6月の西表島も季節外れの暑さだと言っていたし、

僕が来た時ばっかり暑くなっていないか…?

この暑さの中寝不足で活動すると熱中症まっしぐらなので、

一旦宿で昼寝することにします。

この余裕の持ち方がオセアニアの島々を渡り歩いて得た処世術よ。

1時間半昼寝してからお出掛けします。

まずは水分を入手すべく浜集落の商店へ。

土日も開いている商店があるのは有難いですね。

お土産もこの商店に取り扱いがありました。

粟国島は塩が有名です。

離島の商店で気になるのはやっぱり野菜コーナー。

それなりに生鮮野菜もありますね。

今はニューフェリーあぐにがドック入りしていて

普段より船便が減っているので、

平常時よりも品揃えが悪くなっているかも知れませんが。

水を買ったら一旦宿に戻って昼食。

沖縄と言えばやっぱり沖縄そばですね。

ペットボトルに入れられた自家製コーレーグースが何とも良い。

昼食を終えたらいよいよ本格的に散策開始です。

飼いヤギがその辺の木に繋がれていますね。

粟国島のヤギは美味しいと評判だそうです。

粟国島はそんなに大きな島ではありませんが、

とはいえこの炎天下で歩いて回るのはキツいので

粟国村観光協会で電動自転車を借ります。

上空からも見えていたサトウキビ畑の中を走ります。

長閑な景色ですね。

真新しい粟国村製糖工場宿舎なる建物も建築中でした。

島外から労働力を募集したいくらい働き口があるんですね。

集落から離れた北岸にある沖縄海塩研究所に到着。

一応研究者なので研究所という名前に惹かれて来ました。

ここは窓口でお願いすると所内を見学させて貰えます。

一応事前に電話で確認してみたところ、

今日は営業しているが明日は休業とのことだったので

元々は明日来るつもりでしたが急遽今日にしました。

あれ、でも今日って土曜日…?

ということはこの研究所は週休1日制…

まずは一番大きいこのコンクリート造の建物。

何か凄くアディスアベバで見たような気がする造り。

採かん全て漢字で書くと「採鹹」。タワーという名前の施設だそうです。

この建物は海水を濃縮する為の施設で、

風通しの良い場所に吊るされた竹枝を伝って海水を流し続けることで

200mの沖合いから汲んできた40tの海水を

1週間掛けて5倍まで濃縮するそうです(40t→8t)。

これを流下式塩田法と言います。

海水が絶えず蒸発して潜熱を奪い続けているので涼しいです。

これを島の民家の冷房に使えたりしないだろうか。

ちなみに、この流下式塩田法は昔からの製法ではないそうで、

粟国島の伝統的な製塩法では浜の珊瑚礁の潮溜まりに溜まった海水が

蒸発して濃くなったところを掬って煮詰めて製塩していたそうです。

濃縮した海水をこの鉄鍋(鉄板?)で煮詰めます。

さっきとは打って変わって熱々です。

まさかのパレットを燃料にしています。

これぞSDGs。

でも、今時木製のパレットなんてそんなに見ない気も。

十分に煮詰めたらこのスペースに入れて

塩化マグネシウムを主成分とする水溶液、

即ちにがりが滴り落ちるのを待ちます。

この段階では白色ではなく茶色がかって見えますが、

これがにがりの色だそうです。

これが分離されたにがり。

鮮やかなオレンジ色は海藻類由来だとか。

イオン交換膜法でないことの証左ですかね?

見学の最後にはお試しサイズの塩も貰えました。

無料なのに気前良過ぎでは。

勿論お土産コーナーもあるので是非。

そう言えば、200m沖合いから海水を汲んでいると言っていたけど、

裏手にあるこの海岸から採っているのかな?

…ん?

滅茶無造作にホースが延びている…

というか、あんな細そうなホースで40tも吸い上げるって

一体何時間掛かるんですかね?

研究所から集落に戻ってきました。

郵便局が真新しいし簡易郵便局じゃないだと…

集落内は道が入り組んでいて分かり難いです。

気を抜くとすぐmiddle of nowhereに出ます。

このククヤガー バス停は何を思ってこんな場所に…?

どうにか集落を抜け出して今度は西へと向かいます。

島の最高地点付近にあるのは灯台…

ではなくてNTT西日本の無線中継所でした。

確かにこれも高所にあるべき施設ではある。

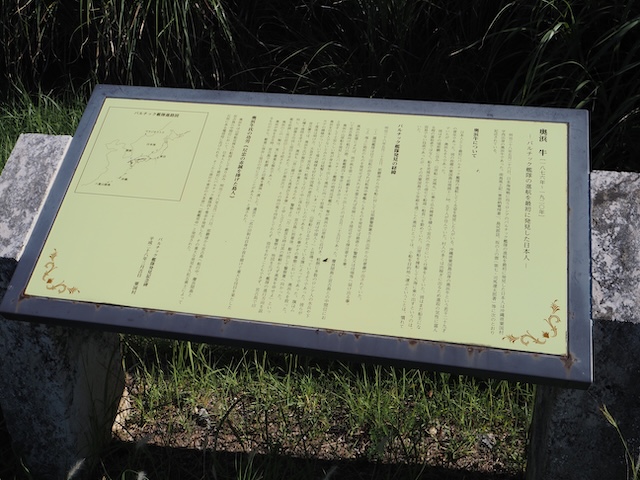

粟国無線中継所の側にあった奥浜牛を讃える碑。

何でも、日露戦争の際にバルチック艦隊を最初に発見したのは

粟国島出身の奥浜牛という青年だったそうです。

中国人っぽい雰囲気だったのでロシア人に見付かっても助かったとか。

島の最西端にあるマハナ展望台に到着。

「マハナ」と片仮名で書くと何だかハワイ語っぽいですが、

地理院地図で見てみると漢字表記になった上に

琉球語で野原を表す「毛」の字が付けられていて、

「真鼻毛」というボボボーボ・ボーボボみたいな地名になっています。

真鼻毛(多分読みは「まはなもう」)はこの草原のことなので、

岬それ自体は筆ん崎と呼ぶようですね。

片勾配で高度を上げてきた極致がこの筆ん崎なので、

海抜は85mあってしかも一気に切れ落ちています。

ダイビングポイントとしても名高いそうです。

標高が高いと風も強いのか、風力発電所もありました。

台風が来ても壊れないように可倒式です

全然風が強く無い今日も倒れているけど、

ちゃんと稼働しているんですかね。

そんな風強き土地柄にも関わらずゴルフ場もありました。

ボールが風で流されないのでしょうか。

パークゴルフだからそんなに問題じゃないのかな?

お次は激坂を下って南岸に向かいます。

東ヤマトゥガーなるスポットにやって来ました。

ちょっと険しいだけの岩海岸に見えますが、

恐らくヤマトゥガーというのはこれではなく…

おへっ!?

驚いて変な声が出てしまった。

世間一般に馴染みの無い島を馴染みの無い島で喩えるな、

という非難を受けることを覚悟の上で言いますが…

雰囲気があまりにもニウエ過ぎる!

まんまキャズムじゃないか!

向こうは石灰岩でこちらは火成岩なので

地学者からすると大違いなのでしょうが…

…と、恰も岩の裂け目が「ヤマトゥガー」であるかのように書きましたが、

ヤマトゥガーの地名が表しているものはこれです。

「ガー(泉)」と付いていることから想像が付いた方も居るかもですが、

崖の下で水が湧いていたこの箇所がヤマトゥガーなのです。

丁度宮古島のムイガーと同じですね。

良く見るとバスタブのようなものが置かれていますが、

嘗てはここを水源として簡易水道を引いていたとか。

筆ん崎方面を見るとこんな感じ。

相当に険しいですね…

急坂を登り返して集落へ。

やけに真新しい粟国村役場と…

やけに真新しい粟国村立粟国小中学校。

最近国から纏まった補助金でも交付されたのでしょうか?

粟国村観光協会で自転車を返却して、

あぐにじまジェラート粟国の塩味の最後の1個を頂きます。

高低差のある島を走り回った後のジェラートは最高ですね。

今日は宿の主人が夜釣りに行きたいとかで

宿に戻ったらかなり早めの夕食。

タンパク質マシマシの離島仕様で美味しい。

どうせ夕食が早かったのなら日没を見に行こうと

食べ終えたら急いで海岸に向かいます。

ヘビ公園という縁起でもない名前の公園の周りで

良さそうな展望地が無いか探してみますが…

凄くそれっぽい足場があるのですが、

何故かそこに上る階段がありません。

何なんだこのプラットフォームは…

結局、中途半端な感じで日没を拝むことになりました。

まあ、明日もチャンスはあるし…

暗くなったら天体観測。

粟国島は周囲に他の島が無い為、

天体観測オタクには名の知られた観測地なんだとか。

確かに良く見えます。

左上にぼんやり映り込んでいる光は何だって?

月です。

明後日が中秋の名月だしな…

宇宙物理の博士ではありますが、観測系ではなく理論系なのでこんなものです。

コメント