深田久弥が昭和30年代に選定した日本百名山。

今でも多くの登山者が山選びの参考にしていますが、

百座の中で最難関と呼ぶに相応しい山は何処でしょうか?

ノーマルルートその山に登る中で最も簡単なルート。で要求される技巧の観点で言えば

剱岳の別山尾根ルートが他の追随を許しませんが、

山の難易度は技巧だけで決まる訳ではありません。

コースタイムが長く体力が要求されるという観点では

水晶岳や鷲羽岳、黒部五郎岳など黒部川源流域の山もその名を連ねます。

後はアプローチの大変さや山小屋の少なさから

赤石山脈の赤石岳や荒川岳も候補に挙がるでしょうか。

とはいえ、何だかんだ言っても上記の山々は

日本の登山の近代化を牽引した日本アルプスに属する山達。

言ってみれば日本で最も人気のある山域な訳で、

数多の山小屋が犇く北アルプスは言わずもがな、

南アルプスでも(深南部を除けば)ある程度の整備はされています。

その一方、北海道の山は原始の姿を色濃く残し、

特にアプローチの困難性に於いて本州の山とは違う次元にあります。

そんな中で、渡渉やルートファインディングなどの要求技巧、

シュラフや食材を全て担いでうんざりするほどの長距離を歩く要求体力、

そして絶望的なまでのアクセス性の悪さを兼ね備えて

日本百名山最難関候補の筆頭に挙がる山が一つ。

それが「大いなる山」、

日高山脈最高峰 幌尻岳——

3:40、起床。

居心地の良かった宿を発ち、

ここから3日間我々は文明の灯から隔絶されます。

サラブレッド銀座を過ぎ、新冠町道岩清水アブカシャンペ線という

何処か異世界にでも誘われそうな名の町道を走ります。

登山口はこの町道岩清水アブカシャンペ線を詰めて更に先、

新冠林道を極めたところです。

道が未舗装の砂利道に変わりました。

新冠林道が始まったか…!

終点まで実に56kmという、

本州ではまずお目に掛かれない超長大盲腸林道です。

今回の登山の関門がこの林道。

そもそも昨夜の暴風雨で崩れている可能性があるのです。

連続雨量80mmで通行止めにして安全確認をするそうですが、

管理の車が来るのが朝8時とからしいので

ゲートが閉じられていない今の内に抜けてしまいます。

まあ、ゲート云々より物理的に通れるかどうかが問題なので。

…マジ?

ゲートインから10分も走らない内に

まるで通行禁止の意図を持って折ったかのような倒木が現れました。

遥々新冠町まで来てこんな呆気無い幕切れ…?

違うね…道というものは自分で切り開くものだ!

3人掛かりで倒木の枝をバキバキ折って

車1台が何とか通れるだけの道幅を確保しました。

しかし、開始早々これとは先が思いやられるな…

町道岩清水アブカシャンペ線終点…

ということは、ここまでは林道ですらなかったのか…

アブカシャンペ川を渡るところから正式に新冠林道の始まりです。

38kmを無事に走り切れるのか…

え?終点まで56kmじゃないのかって?

どちらの命題も真なんですよ。

恐ろしいことに。

驚くほどの頻度で倒木が現れて

我々の心を折りにかかってきます。

ふかふか亭の人曰く今日はもう1組入山者が居ると聞きましたが、

その人達は最初の倒木で心を折られてしまったのでしょうか。

しかし、我々はめげない!

心を折ろうとするならこちらも折り返してやる!

致命的な土砂崩れが現れないだけ不幸中の幸いでしょうか。

流石に土砂を人力でどかすのは不可能なので…

そうだよね、土砂崩れよりマシだよね…

撤去している倒木の数が10本では利かないので

一々撮影することもしなくなっているのですが、

この倒木は取り分けキツかったので写真に残しています。

幹が折れているタイプの倒木はそもそも木が脆くなっているので

比較的楽に折ることが可能なのですが、

この倒木は根本の地盤が緩んで転けているタイプで、

木自体はまだ瑞々しさを保っていて撓るので中々折れません。

そもそも極太だし。

それでも大きなカブばりに3人で力を合わせて

力業で圧し折ります。

こんなに腕の筋肉を使う登山は初めてだ…

その次に現れたこの倒木には肝を冷やされました。

辛うじて電線が引っ掛かってくれたお蔭で下を通れましたが、

太さ的にこれが道を塞いでいたら

いよいよゲームオーバーとなるところでした。

登山中に道を塞いだらどうするのかって?

そこは下山までに道路管理者がどうにかしてくれると信じて…

この道はその使命からして平日になれば整備してくれるはずなので。

全国各地で次々に林道が放棄されているというのに、

何故こんな災害だらけで距離も極めて長い林道が

今も尚巨費を投じて維持管理され続けているのかというと、

この新冠林道は林業の為の道というよりも

電源開発の為の道としての側面が強いからです。

戦後、他の地域と同じく深刻な電力不足に陥った北海道では

昭和30年代から日高電源一貫開発計画という、

新冠川を始めとして静内川、沙流川、鵡川の4水系で

数多のダムと導水トンネルを組み合わせて

計64万kWの水力発電所群を建設する計画が立ち上がりました。

その物理的特性上深山幽谷に造るのが基本の水力発電所建設で

最も課題になるのが建設資材の運搬路の確保です。

大井川の大井川鐵道、黒部川の黒部峡谷鉄道、

只見川の奥只見シルバーライン、

全て人跡未踏の地で水力発電所を建設する為に

大変な労力と犠牲を払って切り拓かれた輸送路です。

その新冠川版こそがこの新冠林道でした。

新冠川で最大の堤高102.8m、

出力20万kWの新冠発電所を携える新冠ダムまで来ました。

俄には信じ難いですが、平成28年度まではここまで新冠町道で

路線名も町道岩清水新冠ダム線だったとか。

ふかふか亭のご主人曰く、

「新冠林道に決定的な崩落があるとしたら、

新冠ダムの前にある沢を渡る橋のところだろう」

(川面すれすれを渡る岩清水ダム上のオケルンペ沢のことか?)

とのことだったので、これで関門は抜けた…のでしょうか。

林道の運転は2〜3時間と聞いていましたが、

一つ一つ倒木処理をしながら進んでいる為に

この時点で既に2時間が経過しています。

まだ6割も走れていなくて16kmも残っているんだけど…

新冠湖を見て一服します。

ここからが昔からの新冠林道。

更に道路状況が劣悪に

という訳でもなく、何ならちょっと良くなった気が。

これで登山口まで一直線…

と思ったのによおぉぉ!

ここへ来て一番凶悪な倒木です。

皆で絶句しました。

これ…どう攻略すれば良いんだ…?

ここまで来て登山口にも立てず

また林道を3時間掛けて戻るなんて真っ平御免だぞ!

様々な可能性を試し、頭を捻り、腕力でごり押した結果、

梢とそこに絡み付いた蔓を折れるだけ折ってから、

同行者の2人に木を引っ張って貰っている間に

左輪が半分脱輪するまで路肩に寄せて抜けるという解法を得ました。

執念が道を切り拓く!

8:17、実に4時間を費やして遂に駐車場に辿り着きました!!

と、遠かった…

これでまだ入山すらしていないという事実に震える。

アプローチから日本百名山最難関としての

格の違いをまざまざと見せ付けてきましたね。

こちらが幌尻岳新冠ルートの事実上の登山口になっている

イドンナップ山荘(地理院地図では「糸納峰山荘」)です。

イドンナップ山荘は避難小屋としても機能しており、

ここに前泊する登山者も居るとか。

綺麗に片付けられているし、広々していて快適そうですね。

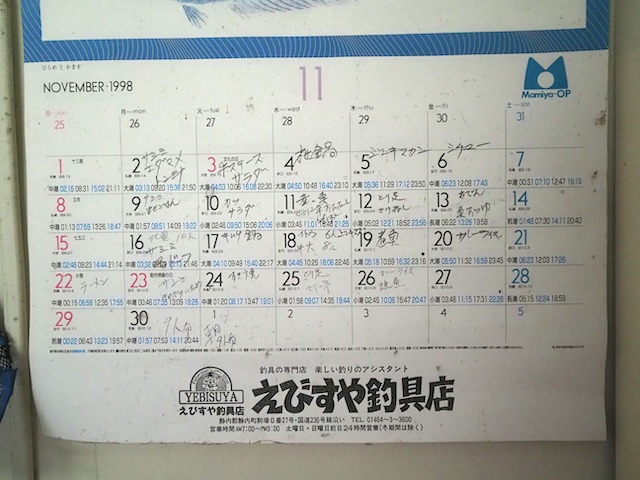

台所に掲げられていたカレンダーを見るに、

平成10年11月までは食事が提供されていたのでしょうか?

現在の状況からは想像し難いですが。

そもそも11月って冬季閉鎖していないんですかね?

装備を整えて9:01、いざ入山です!

ここで種明かしになりますが、

上述の「終点まで56kmだが車で走るのは38km」の真意は

「38km地点に車止めゲートがあって残り18kmは徒歩」です。

あの林道38kmの運転の後に18kmの林道歩きを強いる、

これが脳筋新冠ルートです。

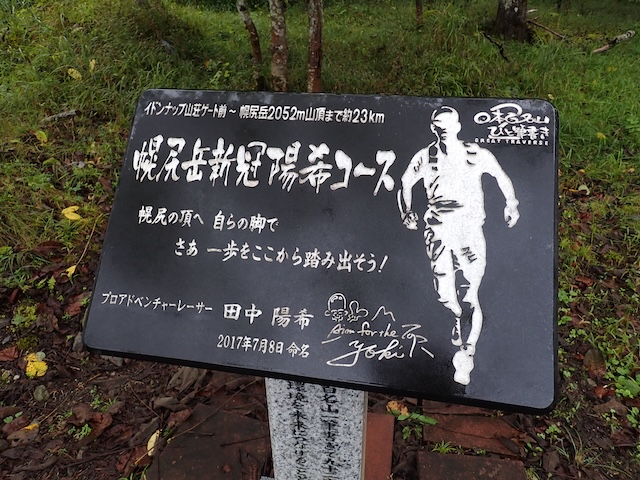

このルートは平成27年に登山家の田中陽希が

NHKの企画「グレートトラバース 日本百名山一筆書き」で通り、

それに因んで「幌尻岳新冠陽希コース」の愛称が付けられています。

ちなみに、田中陽希はここまでの林道も全て歩いてきたとか。

企画とはいえ流石に脳筋が過ぎる。

ただまあ本音を言うと、

ぶっちゃけ倒木処理やパンクに怯えなくて良いだけ

運転より徒歩の方が寧ろ気が楽だったりします。

車より徒歩の方が楽って、ダージリンでも同じことを思ったような。

改めて現れた車止めゲート。

割と最近まではここまで一般車が入れたそうです。

道が二手に分かれていますが、

明るく見える左の道は奥新冠発電所へ通じる道で、

幌尻岳に通じるのは右の陰気な道です。

許可の無い車両は絶対に通さないという

強い意志を感じる厳重な鉄門。

…登山者はどうやって抜ければ良いんですかね?

泥濘に落ちないよう気を付けながら

ゲートの脇から回り込みました。

横の柵が異様にスカスカなので

ここに身体を押し込むのが想定解なのかも知れませんが。

ゲートを過ぎても林道の整備状況は大して変わりません。

偶に路肩が大きく欠損している箇所がある他は

倒木なども無く歩きやすいです。

ただ、幾ら歩きやすいとはいえこの距離は…

「ポロシリ山荘まで15km」というこの看板は

励ましているのか心を折りに来ているのか判別が付き兼ねますね。

新冠ダムの堤頂で新冠川左岸に渡っていましたが、

このいこい橋で右岸に戻ります。

このいこい橋は新冠ルートの名物にもなっていて、

「道内一バイクに対して鉄壁のガードを誇るゲート」

とされていました。

今日は開いていますが、橋の上に設けられたこのゲートが閉じると

鉄柵が橋の外まで伸びているので、

無理に脇を通そうとされたバイクが

無惨にも川に落下した様子も見られたとか。

ライダーだけでなく登山者にも結構容赦無いゲートで、

この狭苦しい回転扉にザックと身体を捩じ込まないと抜けられません。

ただよっぽど不評だったのか、

それとも手前に2つもゲートを新設したからなのかは分かりませんが、

山行記録を見るに最近は常時開放されているようです。

橋上ではヒグマが襲ってこない(気がする)ので

暫し憩いの一時…

…おかしいな、昼になれば晴れるという予報だったのに

まだ雨が止む気配が無い。

勾配に極めて弱い森林鉄道の跡ではなく

最初から登坂力のあるトラック向けに造られた林道なので、

登山道ほどではないにせよそれなりに傾斜があります。

荷物が重いからちょっとの傾斜でもずっしり来るな…

道端に咲いていたエゾトリカブト。

本州のトリカブトよりも毒性が強く、

アイヌの人々が毒矢を作るのに用いていたとか。

これでヒグマが出て来ても安心ですね!

…いや、冗談なので出て来ないで欲しい。

地道に標高を上げていつの間にか新冠川の川面よりも

かなり高いところに来ていました。

地形が険し過ぎる。

この比高だと沢を越える際に

一々かなり回り込まないといけません。

そのことがより一層林道の延長を増し、疲労が溜まっていきます。

昨日の雨の影響なのかは分かりませんが、

ここは沢が完全に林道側へバイパスされてしまっています。

転落防止と思われる路肩の盛り土が

沢水を逃さない働きをしてしまっているのが皮肉ですね。

急坂になると路面に謎の綱が沢山這っています。

トラクションを増す為の工夫でしょうか。

下界で言うところのOリングみたいな。

一般車の走行を想定していないだけあって

極限までコストを削減してギリギリのラインを攻めているのが見て取れます。

路面に向かって盛大に流れ落ちる滝。

この滝は昨日の雨によって一時的に出現しているのでしょうか。

…さて、林道歩き中に話せるネタも疾うに尽きたから、

そろそろゴールが見えて欲しいところなんだけど…

ああっ!あの構造物は!

梢の間から垣間見えた姿に興奮しつつ、

ワイルドな片洞門を突き進んでいくと…

実在していたのか…!

13:23、奥新冠ダムに到着。

これこそが新冠川の中で最上流に位置し、

38kmの林道ドライブと14kmの林道歩きをしなければ姿を拝めない

北海道随一の幻のダムです。

道内にたった2基しか存在しないアーチダムの内の1基でもあります

(もう1基は札幌市の豊平川にある豊平峡ダム)。

このダムを見たいが為に新冠ルートを選んだまである。

あまりにも深く入り組んだ峡谷に建造されている為、

ここまで近付いても尚、その全容を一望という訳には行きません。

真の意味で全貌を掴む為には

新冠川を10km以上沢登りしたりする必要があるのでしょうか。

いつの間にか空も晴れ渡って

爽やかな風が吹き通っているので、ここで大休止。

奥新冠ダムは原則として無人管理なので

我々以外に誰も居らず風の音以外は何も聞こえない…

と思っていたのですが、

何やら謎の中低音が奥新冠ダムの堤体の方から響いてきます。

コロナ放電(送電線がブーンと鳴るあれ)なのか、

堤体に取り付けられた階段の骨組みが風で共鳴しているのか、

導水トンネルを水が流れていく音なのか、

何かしらの電子機器が作動している音なのか。

ちょっと不気味だな…

そこはかとなくやり切った感を演出していますが、

ダムで夜を明かす訳にはいかないので

今日の宿営地はまだ先です。

久々に感じた人類の文明の香りに名残惜しさを感じながらも

更に奥地へと歩を進めます。

流石に道路状況は悪化していますが、

それでも轍が続いているのでまだ車が走っているようです。

地理院地図ではここはもう徒歩道として描かれていますが、

実際の状況の方が良いという稀有な例ですね。

ダム湖から逃れるように

無理矢理な九十九折で70mほど標高を上げて、

そこからはなるい信州出身の先輩が登山部の公用語にしようとしている単語。

意味は甲州弁で「(坂の勾配が)緩い」。下り坂を無心で進んでいくと…

14:16、遂に新冠ポロシリ山荘へ辿り着きました!

遠かった…

三角屋根のシルエットが特徴的な新冠ポロシリ山荘は

地元の新冠ポロシリ山岳会が管理する無人の避難小屋で、

利用届(4人以下のグループの場合)または利用申請書(同5人以上)を提出し、

山岳会から許可が降りると利用することが出来ます。

この利用届・申請書、2025年シーズンの受付開始日は

利用届が1月25日、利用申請書に至っては前年の12月27日という、

他に類を見ないレベルの早期申請を要求していて、

こういった運用面でも格の違いを見せ付けるのが幌尻岳です。

しかし、この奥地にありながら小屋は非常に綺麗に整備されていて、

利用者が少ないこともあって快適そのものです。

本当に有難い。

新冠ポロシリ山岳会が出していた利用状況カレンダーを見ると

本当は今日は満員のはずなのですが、

昨日のあの天気で皆断念したのでしょうか。

あと、これが実に助かったのですが、

小屋内の台所に水場が引かれています。

沢水を直接引いているので煮沸か浄水器が必要ですが、

これでヒグマが闊歩する外に出なくても水を得られます。

ちなみに、トイレは近年流行りのバイオトイレではなくて

汲み取り式トイレ(ぼっとん便所)で、

年に一度バキュームカーが汲み取りに来るそうです。

あの轍はバキュームカーのものだったんだ…

久し振りの自炊山ご飯。

適当に鍋にしてみましたがこれが結構当たりでした。

カット野菜とサラダチキンと刻み油揚げを入れて、

あご出汁の鍋の素を入れて煮るだけ。

登山のお供には愛知県半田市のミツカンの鍋つゆをどうぞ(ダイマ)

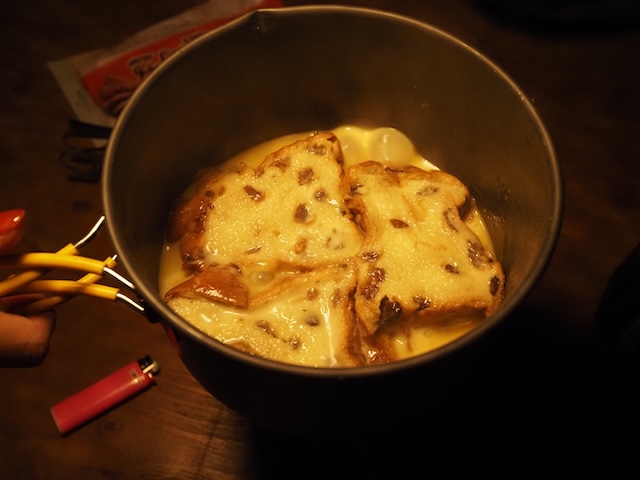

こちらは登山雑誌に載っていたレシピで作った

プリン液とレーズンパンを使うパンプディング。

重量物を背負って長距離歩いた後の甘味は沁みるなぁ…

これで明日の決戦に備えねば。

コメント