6:30、起床。

友人の集まりがあったのは広島市ですが、

昨夜は山口県岩国市に泊まりました。

関東に住んでしまっていると中国地方は縁が薄いので、

この機会を逃すまいとレンタカーで周防を回ります。

瀬戸内の快走路国道188号。

瀬戸内海は鏡の様に凪いでいます。

丁度JR山陽本線の列車も来る時間だったので撮り鉄。

この辺だと大島大橋の上から俯瞰して撮るのが

最も有名なお立ち台ではありますが、

今回は撮り鉄をしに来た訳ではないので。

柳井市で国道188号を離れて室津半島へ。

瀬戸内海に夏みかんガードレールが映えます。

山口県は昭和38年の山口国体開催に際して

山口県の名物を作ろうと色々考えを巡らせた結果、

「ガードレールを特産の夏みかん色にしたら面白いんじゃね?」

という謎の結論に至り、

県道の一部のガードレールがこのように塗装されたとか。

実際に山口県名物としてすっかり定着し、

今でも新設される例があるそうです。

室津半島の最先端、上関町に入りました。

福島第一原発の事故の後もなお継続している

全国で唯一の原発新設計画のある町で、

町の入口でまず原発推進を掲げる看板がお出迎えします。

道の駅上関海峡に到着。

時間が迫っているので、中を覗くのは後にして裏の桟橋へ。

目の前に長島が鎮座する室津港。

今居る室津も対岸の長島も同じ上関町に属しますが、

町役場が置かれているのは本土の室津ではなく離島の長島です。

本土にも領土がありながら離島に役場が置かれているの、

デンマークみユーラシア大陸にも国土があるが、

首都コペンハーゲンはシェラン島にある。がありますね。

向かいに見えていた上関港からやって来た

10:05発上関町営渡船かみのせき丸に乗船。

長島と本土を結ぶ上関大橋の下を潜って瀬戸内海へ。

この橋があるので、船も上関港か室津港かどちらかに寄港すれば

それで事足りる気がしますが、

今でも律儀に両方に寄るのは歴史的経緯からでしょうか。

座席が12人分に座敷が計2畳程というこじんまりした船。

それでも、目的地の島の全島民を運べるキャパシティがあります。

ぼんやりと靄が掛かって空との境界が曖昧な瀬戸内海。

船は滑るように進んでいきます。

10:31、八島に到着。

山口県最南端に位置する島です。

上関町にある有人島は長島、祝島、八島の3島ですが、

令和7年4月時点での人口[1]はそれぞれ1,137人、260人、17人なので、

この島は文字通り桁違いに人口の少ない島となっています。

平成27年時点では35人だったらしいので、

10年で半減という驚異的人口減少速度です。

だからこそ僕に目を付けられた訳ですが。

山口県最南端という立地と、人口最小という理由だけで選んで

何があるのか下調べを碌にしていませんでしたが、

予想外に独特の雰囲気が漂います。

一番分かりやすいところで言うと、家々の壁に大量の絵が描かれている。

島民の方にお話を伺ったところによると八島の区長が描いたそうです。

八島の観光案内地図。

八島は3つの島が砂州でくっ付いたような形をしています。

どちらかと言えば「三島」っぽいのに何故「八島」なんだ…?

ところで、この島に来る観光客なんて居るのでしょうか?

と思いきや、同じ船に御殿場市から来たという人が居ました。

松田町のメッチャ近所で草。

何はともあれまずは集落を散策してみます。

小さな島ながら標高280m近い山が聳えている為、

パッと見本土のような景色です。

さっきJR山陽本線を撮った集落にそっくり。

立派な石垣や煉瓦塀があったり、

嘗ては経済的に潤っていたことを窺わせる家の造りです。

実際どうだったのかは良く分かりませんが。

史籍って市町村毎に編纂されるから、

一島一村じゃないと島単体の歴史って中々分からないんだよな…

家の造りの立派さに反して道は離島らしくとにかく細いです。

車は走っていません。

原付に乗っているお爺さんは居ましたが。

そんな中で一角だけやけに真新しい八島ふれあいセンター。

島民曰く、嘗て上関町立八島小学校があった場所だとか。

そして、この一番行政色の強い建物が

何故か一番著作権的に危うい絵ばかり携えています。

こういうキャラクターを喜ぶ層は八島島民に居るのか…?

掲示板には上関町公式VTuberのんのちゃんのポスターが。

ずんだもんとよつばととのんのんびよりを混ぜたような。

町が流行りに乗って作ってみたけど100再生くらい

みたいな感じなのかと思って調べてみたら、

チャンネル登録者数6,000人超えで想像以上にちゃんとしていました。

しかも、町の広報しかしていないのかと思いきや

歌ってみたとか普通のVTuberとしての活動をしている。

意外に先進的(?)な町ですね。

先程の観光案内地図によると

島の北部にも何かしらあるようなので歩いて行ってみます。

海がとにかく綺麗。

軽自動車なら走れそうな道が続いています。

轍が判然としないので日常的には使われていないようですが。

電柱はそんなに古くないように見えるけど…

まあ、さっきのお爺さんも原付に乗っていたし、

八島の主要交通手段が原付に変わって

この幅員だと明瞭な轍が刻まれ難いということなのかな。

おや…?

原付とかそういうレベルじゃなくて

踏み跡すら無くなってしまったぞ…?

あの案内図は何だったのでしょうか。

薮にめげずに突き進むと砂州区間が終わって山岳区間に。

崩れた土砂が路面に散乱していて、

短くない期間放置されていることが窺えます。

地理院地図を見ると島の北部にも幾つか建物があるように見えますが、

もう無人化してしまって久しいのでしょうか。

ただ、若干の疑問点として

電柱に取り付けられた銘板には「上関〜八島」と書かれており、

これによればこの電線は本土から八島の家々へ電気を届ける

恐らくは唯一無二の生命線だということになります。

そんな大事な電線の巡視路でもあるはずのこの道が

何故こんな荒れ果てた状態で看過されているのでしょうか。

今僕がこうして進めている以上、

歩いて歩けないこともない程度ではあるからか…?

それとも、普段から整備していたところで、

電線が切れるような事態の際には

どうせ道路も相当な被害を受けているだろうから、

電線工事は道路啓開被災した道路の障害物を脇に退けて

緊急車両が通れるくらいにまで仮復旧すること。と一緒にやれば良いやというコスパ精神でしょうか。

在りし日は活躍していたのかも知れないトラックが

道端で草に飲み込まれて自然へと還りつつあります。

北の山を越えるといよいよ徒歩でも難儀するようになってきました。

野生の猪までいます。

テキサスゲートがあるから何かと思ったら猪避けだったのか。

こんな道ですが、ガードレールは夏みかん色です。

ということは、この道は山口県道に指定されている?

と言ってもヘキサは立っていないし、

地理院地図でも黄色(都道府県道の色)に塗られていないんだよな…

嘗ては山口県道で、ある時期に指定が外されたのでしょうか。

そして、道の終点まであと少しというところでこの場面。

そして、道の終点まであと少しというところでこの場面。

北の浜へと順調に高度を下げていた

地理院地図にも記載のある舗装路(マウスオーバー後の図中黄矢印)から、

上り調子の謎の未舗装路(同図中青矢印)が分岐しています。

地理院地図で現在地と謎の未舗装路の向かう方角を見ると、

この脇道の役割は明白です。

そして、ここでわざわざ道を分岐させたということはつまり…

やはり舗装路は分岐から少し進んだところで途絶。

正確に言えば、舗装が無くなってしまったとか

路盤が崩壊しているという訳ではないのですが、

道端の草が繁茂して藪漕ぎしなければ進めません。

先程までの道のりはあれでもまだ整備されていたんですね。

という訳で、分岐していた未舗装路の方に進みます。

地図からすると間違いなく神社を管理する為の道路でしょう。

車を余裕で走らせられるくらいの幅員が確保されています。

やはりな!

これが港の案内図にも書かれていた八島神社のようです。

かなり立派な造りをしていて、

島の守り神を祀っていることが窺い知れます。

「明治三十三年」と彫られた石柱があったので、

明治時代はこの辺りが八島のメイン集落だったのでしょうか。

実際、島民の方の話によると

八島で最初に人が入植したのは北部だったとか。

舗装路の経路は阻まれてしまいましたが、

神社の参道経由で北岸に行けないか試してみます。

鳥居が立っているのでこちらが本来の表参道。

で、浜に降りていくはずの参道はと言うと…

この有様です。

さっきの舗装路より酷い。

まあ、さっきの舗装路くらいならその気になれば

突っ切っていけない薮でもないのですが、

帰りの船の時刻があるので戻ります。

梢の隙間から北岸の砂州が見えました。

案内図によると壇ノ浦の戦いを前にした平家が

あの辺りにある平地に船を隠したそうで、

今でも「船かくし」の名で呼ばれているそうです。

山を越えて島中央部の低地に戻ってきました。

さっきは素通りしてしまいましたが、

八島八十八ヶ所なる名所だそうです。

多分、88尊のお地蔵様が立っているのでしょうか?

佐久島にもこんなのありましたね。

そして、88尊のお地蔵様の先にはヘリポートがあります。

普通に考えるとこのヘリポートは急病人搬送用だと思うのですが、

両脇からお地蔵様に見つめられながら担架で運ばれるのでしょうか。

あまりに美しい東海岸の海。

舟を浮かべたら宙に浮いているように見えそう。

釣り人も数人居ました。

港まで戻ってきました。

小さいながらも待合所があるので

そこで帰りの船の時刻を待ちます。

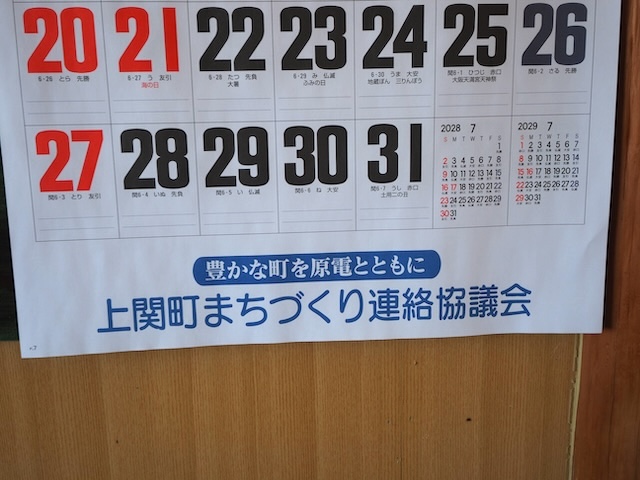

待合所に貼ってあった上関町まちづくり連絡協議会のカレンダー。

この御時世でも「豊かな町を原電とともに」と

主張し続けられるのは信念があって凄いと思う。

13:00発上関町営渡船かみのせき丸に乗船。

先程陸路では到達出来なかった北部を海から望む。

島民の方曰く、平成初期にはキャンプ場があったそうです。

確かに、高い木が無い区画はあるな…

船かくしはこの辺りの何処か。

学術的に貴重らしいカシワとビャクシンの混生群落もあるそうです。

ここまで散々島民の方の話を根拠とした情報を載せてきましたが、

島民の方にそれだけ色んな話を伺った場所は

この帰りの船上です。

船の後ろのオープンエアのところに座っていたら、

「何故また八島なんかに?」

から始まって本土に戻るまでずっと会話していました。

研究者としての血が疼いてしまった。

本土に戻って道の駅上関海峡で遅い昼食。

八島あかもく海鮮漬け丼なる

八島の名を冠する料理があったのでそれにしました。

道の駅のお土産売り場も見ていたら、

のんのちゃんグッズも結構な数置いていました。

わやって山口弁でも使うんだ…

ポケモンSVのDLC情報では津軽弁でも使うみたいだし、

逆に何で愛知県と青森県と山口県で

共通しているような単語が標準語じゃないんだ。

さて、今度は上関町の本体とも言える長島に渡りました。

上盛山展望台から島全体を俯瞰してみます。

長島の先端方向を俯瞰。

長島という名前が付くだけあって細長いですね。

原発を推進している一方で風力発電も建てられています。

脱炭素電源という意味では共通しているのでしょうか。

ちなみに、右奥に少し霞んで見えているのが祝島です。

長島の奥の方へと走っていくと現れるのが

「原電を妨害する人は上関町に来ないで!」

の看板。

米軍基地に対する反対運動なんかも

殆どは県外の部外者によるものという話もありますが、

原発に対する反対運動も似たようなものなのでしょうか。

原発の建設予定地まで行けないかと

最奥部の四代集落まで走ってみましたが、

原発工事に資する工事車両が通行出来るとは思えない

急勾配急カーブの道になってしまいました。

取付道路はまだ開通していないのかな?

中国電力の上関原子力発電所準備事務所は

長島ではなく本土の室津にありました。

東日本大震災で一時中断したものの、

平成28年からまた作業を再開しているそうです。

竣工までは果たしてあと何十年掛かるんだろうか。

上関町で自由時間の殆どを費やしてしまいましたが、

もう一つ行っておきたい島があります。

瀟洒な大島大橋を渡って…

周防大島こと屋代島です。

宮島(正式名は厳島)と言い瀬戸内海の島は別名が多い。

最近は「瀬戸内のハワイ」なんて通称もあるとか。

周防大島はミカンが名産品で、

山口県がガードレールを橙色に塗るきっかけになったと言えます。

炎天下で歩き回って疲れたので、

喫茶店に入ってみかんジュースとパフェを頂きます。

良きかな。

しかし、周防大島にやって来た最大の目的は

温暖な気候で育った果物を食べることではありません。

つい最近本で見たとある写真の被写体を見たいのです。

油良集落の海岸にあるという話だけど…

あれか!?

これだ!

突堤に残されたレール、

周防大島の名も無き貨物軌道の残骸です。

「廃線だけ 平成・令和の棄景」という

廃線の写真をひたすら収めた本の最初のページに載っていて、

強烈な印象が脳裏に焼き付いていました。

本での説明によると、周防大島で採れた柑橘類を

船に積み込む為に敷かれた508mm軌間のトロッコ軌道だそうです。

青い海の中へ延びていくレールというだけでも鮮烈ですが、

この細い突堤の中で海に落ちそうなくらい

ギリギリまで幅を使って交換設備が設けられていることが

何より驚きでした。

何故たった50mしかない突堤で

こんな危なっかしい列車交換をする必要があったのか?

どう考えたって岸壁の手前で交換すべきなのに…

その謎を解き明かすべく私は周防大島に飛んで来ました。

そして、振り返ってみるとその答はあっさり見付かりました。

突堤の目の前にあったこの倉庫、

これが柑橘類の集荷場だったと思われます。

レールは全く残っていませんが、

恐らく軌道はこの倉庫から突堤までしか無かったのでしょう。

島の奥の柑橘畑からここまで延々軌道が敷かれているのに

わざわざ突堤の上で列車交換しているのかと勘違いしていましたが、

これだけの短距離しかなければ

確かに中間地点は突堤の上になるので、

突堤上に交換設備を設けるのも無理はありませんね。

倉庫はもう使われていないようですが、

中には柑橘類を入れる為の籠が山積みになっていました。

現実離れした光景を自分の目で確認出来て、

かつその裏側も解き明かせて満足です。

記念切符は無いようですが、

最後に道の駅サザンセトとうわに寄ってみます。

ハワイアピールに勤しむ道の駅。

この南国な雰囲気がウケたらしく、

令和4年にはお金持ちが移住してきて

町民税収が6.7倍になったそうです。

瀬戸内のハワイ凄い。

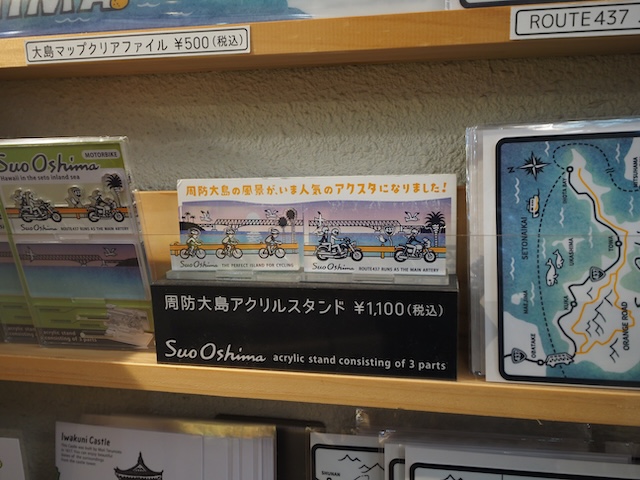

お土産もお洒落な感じで、

アクリルスタンドまで取り揃えていました。

これから地域のお土産もアクスタの時代なんだろうか。

広島で集まりがあったことで

無理矢理詰め込んだような山口県でのドライブでしたが、

思った以上に美しい景色を堪能出来て満足度の高い一日でした。

参考文献

[1] 『地区別人口(令和7年4月1日)令和7年3月分』. 上関町役場, 2025年6月29日閲覧.

コメント