おはようございます。

こちらは富山きときと空港です。

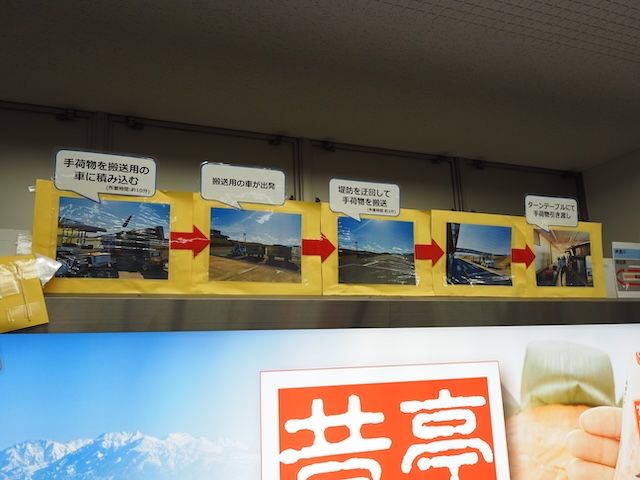

日本で唯一河川敷に滑走路がある珍しい空港で、

滑走路と旅客ターミナルの間に堤防がある為

預入手荷物の返却に時間が掛かる旨が案内されています。

とはいえ、羽田や伊丹と比べれば爆速ですが。

という事で、治山と治水の街富山市にやって来ました。

僕が冬に富山県に来たならその目的は間違い無く寒ブリ、

では夏ならば…

自明過ぎてクイズになっていない気がしますが、

今日はアプローチ日なので普通の観光をします。

「世界一美しいスタバ」とも呼ばれるスターバックス富山環水公園店。

明治末期に神通川の流路を変えた際に残った旧流路を整備した

富岩運河環水公園の水路に面したスタバ店舗です。

中は超満員。

ただ、残念ながらこの店舗オリジナルの品はありません。

店内席は当然のように確保出来なかったので、

この灼熱の炎天下でテラス席に座ります。

暑い…

さて、富岩運河環水公園の売りはスタバだけではありません。

神通川旧流路の水路は元々都市公園の為ではなく、

真っ当に水運を目的として整備された運河でした。

その歴史を今に伝えるべく運航されている観光船に乗ります。

14:10発富岩水上ラインCコースに乗船。

富岩運河は富山市中心部と岩瀬港(現・富山港)を結ぶ運河。

あの富山地方鉄道富山港線に並行しています

(10年前当時は富山ライトレールの路線だったが、

5年前に富山ライトレールは富山地方鉄道に合併された)。

この富岩運河の見所である中島閘門が近付いてきました。

閘門という見慣れない単語、このブログで過去に一度だけ登場していますが、

何処で出てきたものか分かるでしょうか。

そうです、パナマ運河のミラフローレス閘門です。

富岩運河はパナマ運河と同じく

水位差を埋める為に閘門が存在しているのです。

方式もパナマ運河と全く同じで、

閘門を閉め切って排水・注水して2.5mの水位差を解消します。

脇の壁の濡れている場所を見ると

どれだけ水位が下がっているか分かり易いですね。

本家パナマ運河では閘門の幅が通過出来る船の寸法

即ちパナマックス(Panamax)を決める主要因となっていますが、

ここは下流側閘門の上に橋が架けられており、

この桁下高が通過船舶の寸法の制限を決める主要因になっていそうです。

「トヤマックス(Toyamax)」とでも呼ぶんだろうか。

このCコースでは中島閘門を過ぎたところで

Uターンして引き返します。

右側が今通過してきた閘門で、左側は放水路です。

上流(富岩運河環水公園)側に戻ってきました。

この15分かそこらの為に1,000tの水を流してしまったのは

ちょっと勿体無い気がしないでもない。

排水・注水の原動力は重力なので電気は言うほど使っていませんが。

ここで一時下船して中島閘門を見学します。

閘門と放水路の間にあるあの家が中島閘門操作室です。

パッと見普通の民家みたいですね。

中も想像以上に民家。

最盛期は24時間体制で閘門を管理していた為、

ここで寝泊まりも出来るように浴室まであります。

浴槽が有り得ないくらい小さいですが。

こちらが操作盤。

重箱みたいな見た目ですが、

何と漆塗りの大理石なのだそうです。

当時は絶縁性と耐火性を兼ね備えた素材として

制御盤や配電盤などに大理石が用いられる例は良くあったとか。

漆塗りは奢侈に耽っている感がありますが。

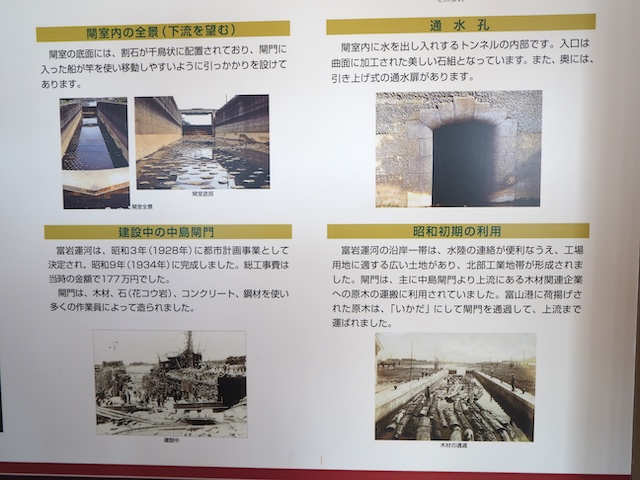

水が抜けた状態の中島閘門と昭和初期の中島閘門の様子。

棹で進む想定の造りになっているところに時代を感じる。

右下は木材の流送…に見えますが、

通常の流送の逆で下流から上流に運んでいるところだそうです。

中々面白い大人の社会科見学でした。

大人のというか、子供連れが多かったけど。

富岩運河環水公園から富山駅に戻って

明日以降に向けた買い出しをします。

駅ビルにご当地スーパーが入っているのが嬉しい。

駅前で見付けたゆるゆりマンホール。

ゆるゆりの舞台って富山県なんですね。

調べてみたら富山市ではなくて高岡市のようですが。

まだまだ時間が余っていたので、

最後は富山市ガラス美術館へ。

富山は江戸時代から薬売りが有名ですが、

その薬を入れる薬瓶を作るにあたってガラス加工技術が発展し、

そこからガラスの街にもなったのだそうです。

展示エリアは撮影禁止か写真のSNS公開が禁止だったので

ブログに載せることは出来ませんが、

彫刻とは一味違う爽やかさがとても良かったです。

実際の制作現場は激熱(物理)なんだろうけど。

個人的には作田美智子「光の満ち引き」と

コリン・リード「無題 #R1384」が好きでした。

昼間に汗をかいたので夕食は富山ブラックラーメンに挑戦。

とにかく塩っ辛い!

嘗て高岡で食べた富山ブラックラーメンは

「色以外は普通の醤油ラーメン」だと評していましたが、

メンマの塩抜きを忘れたとか、塩を足す時に手元が狂ったとか、

そういう不慮の事故を想定しなければ納得し難い鹹さです。

これが本場の味…

コメント