今回の参議院選挙の争点にもなっていますが、

日本人と言えばやっぱりお米だと思う訳です。

1日の始まりには何と言ってもお米!

という訳で、米どころ南魚沼市にやって来ました。

この三連休は久し振りにIT(元・旭丘高)と登山をします。

相手は霊峰八海山。

海の日の三連休なのに海要素ゼロです。

いや、八「海」山だから名前的には寧ろ海要素満載か。

八海山ロープウェイで山頂駅に向かいます。

八海山ロープウェイ山頂駅に到着。

丁度梅雨明けした三連休なので混むかと思っていましたが、

拍子抜けするほど人が居ません。

八海山ってそんなに人気が無いのでしょうか?

まあ、混んでいるより空いている方がずっと良いですが。

八海山ロープウェイ山頂駅の近くの展望台から日本海を望む。

ぼんやり雲が掛かっていて何処が海か良く分からないな…

天気が良ければ佐渡島も見えるそうです。

今日の南魚沼市の予想最高気温は36℃。

八海山は最高峰でも標高1,800m足らずなので普通に暑いです。

最早夏は登山に最適なシーズンとは言えないのかな…

女人堂避難小屋に到着。

豪雪地帯らしく2階にも入口があります。

中は結構快適そうでした。

八海山大神を遥拝する石碑。

山岳信仰の対象である八海山は嘗て女人禁制で、

女性はここで遥拝して引き返していたそうです。

コース上唯一の水場である祓川。

この沢を水場扱いして良いのか…?

割と近くに湧いている場所があるのでしょうか。

と思いきや、かなり長い距離斜面を伝って流れています。

これだけ地表を流れた後の水を飲用にするのは抵抗があるな…

煮沸前提なのでしょうか?

今の時期は暑くて身体から水分がどんどん失われていくので

まともな水場無しは辛いものがあります。

7合目の展望所。

この辺りから急登になって展望も開けてきます。

暑い…

しかし、驚いたことにこの気温で日も当たるのに

雪渓が未だに残っています。

この地域が冬期如何に深い雪に埋もれるか窺い知れますね。

8合目を過ぎると鎖場が出てきます。

とはいえ、ITと登る山の中ではこんなのは誤差みたいなものです。

1つ目のピーク、薬師岳(標高1,653.6m)に登頂。

霊峰らしく鳥居や鐘が置かれています。

もう小屋も見えていますね。

千本檜小屋に到着。

この地域では極めて珍しい有人小屋です。

何故無人避難小屋ではなく有人営業小屋なのかというと、

八海神社の祭事を執り行う為ではないかと思われます。

そもそも稜線の険しい八海山の

猫の額ほどしかない平地に建てられている小屋なので、

山小屋としての規模はかなり小さいですが、

それでもあると無いとでは雲泥の差です。

特に岩峰の八海山は水場が乏しいので…

更に有難いことに、この小屋は1泊2食付で宿泊が出来ます。

それも8,000円という一昔前の価格水準で。

だって今や白馬山荘や燕山荘みたいな人気の小屋だと

1泊2食付15,000円の時代ですからね?

しかも海の日の三連休なのにガラ空きだったので、

下界で泊まった方が高く付くくらいならと

ここに宿泊する非常に余裕を持たせた行程を組みました。

YAMAPでの総コースタイムは僅か6時間51分

(1日目 2時間23分、2日目 4時間28分)です。

今日はこれで行動終了、とするにはあまりに早いので、

大きな荷物を置いたら明日の行程の下見を兼ねて

ちょっと稜線歩きをしてみます。

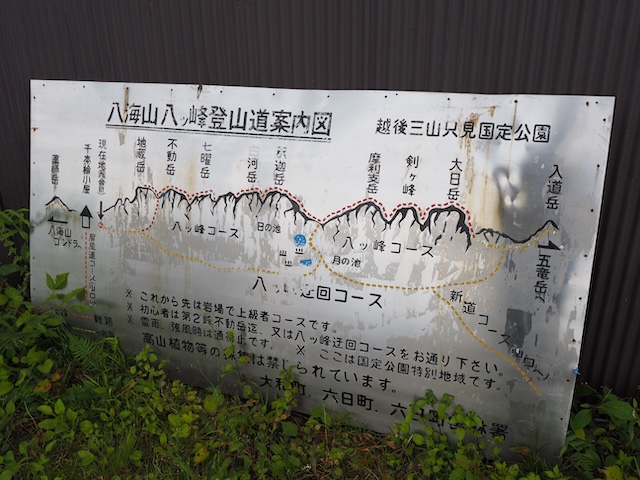

こちらが稜線の案内図。

地蔵岳から大日岳までの8峰は八ッ峰と呼ばれており、

険しい岩場が有名です。

勿論、僕等が八海山を選んだ理由はそこにあります。

奇抜な形をした八海山稜線。

ITと登る山はこうでないと。

米どころ魚沼盆地を右手に進みます。

切れ落ちているものだから圧倒的な眺望の良さです。

さあ、ここから岩峰群八ッ峰をなぞる

修験道の破線ルートに取り付きます!

真新しい鎖でガッと標高を稼いで…

八ッ峰の先鋒、地蔵岳に登頂。

その名の通りお地蔵様が祀られています。

地蔵岳から見下ろした千本檜小屋。

俯角がおかしい。

しかし、よくぞあんな場所に山小屋を建てたものです。

これから挑む八ッ峰のボスラッシュ方面。

標高が低い上に、薮が濃いことで悪名高い上越国境に程近いので、

深い緑に覆い隠されてその凶悪さはあまり露見していませんが。

薮の下にはこんな鎖場が隠されています。

まあ、鎖場の難易度は高度感に左右される部分が大きいので、

薮で高度感が薄れるのは好都合ですが。

次鋒、不動岳の山頂には警告看板が立てられていました。

これもまたITとの登山ではお馴染みですね。

「初心者・飲酒者・体力消耗者や

雷雨強風時には迂回路をご利用ください」って、

飲酒者はそもそも登山しちゃいけないのでは。

警告を受けた八ッ峰の続き。

越後の薮でもそろそろ隠し切れなくなりつつありますね。

しかし、難度的にはまだそこまででもありません。

大きいの砂利を混ぜ込んだ古いコンクリートみたいな地質は

この手の岩峰にしては脆めで気を遣いますが。

高度感も出て来ましたね。

ずっとITに先行してもらっているのは、

勿論高所耐性のある彼に先導してもらうことで

自分の恐怖心を緩和する為です。

死線を潜る中で一服の清涼剤となってくれるヒメシジミ。

あとトンボも沢山飛んでいます。

初めてITと一緒に登った谷川岳にもトンボが飛んでいたなぁ…

順調に険しくなっています。

写真でどの程度伝わっているか分かりませんが、

この箇所をちょっと引きで見ると…

こんな感じです。

ルート付けで良くここを正面突破しようと思ったな。

まあ、鎖場は遠目に見た方が概して険しく見えますが。

八ッ峰前半部の最後、白川岳に登頂。

小気味良いテンポです。

今日中に制覇してしまえそうな勢いですが、

そうすると明日やることが無くなってしまうので、

ここで八ッ峰唯一のエスケープルートを使って

巻き道に抜けて千本檜小屋に戻ります。

次のピークのスラブSlab、山用語でのっぺりした一枚岩のこと。

民族のSlavではない。感が凄い。

八海山は山の上に8つの池があることから

その名が付いたという説があります。

この水不足の岩峰で池が8つも…?

あー、こういうのをカウントしている感じなんですね。

「日ノ池御神水」って、

日の要素も神の要素もまるで感じられないのだが…

ちなみに、八海山の名前の由来としては

八ッ峰を仏教の八戒に見立てて「八戒山」、

そこから八海山に転じたという説もあります。

そっちの方が信憑性が高い気がする。

で、ここからは完全に僕の妄想ですが、

八海山という名前を聞いてやって来た登山者が

「八海って言うくらいだから8つの湖とかあるんじゃね?」

と勘違いして池沼を探し、

この日ノ池を始め8つの「池」を無理矢理見付け出し、

そこからリバースエンジニアリング的に

「8つ池があるから八海山って名前なのかな?」

という説が出て来たのではないかと。

この新説どうですかね?

巻き道の八ッ峰迂回コースに出ました。

この道で千本檜小屋に戻ります。

この巻き道、初心者向けと案内されている割には険しいな。

まあ、この急斜面では水平歩道並みに開鑿しないと

真の意味で初心者向けにはならないでしょう。

おや…?

道があそこで途切れているように見えるのだが…

うおっ!

ITがあらぬ方向へ下り始めた!

あ、なるほど初心者向けの迂回コースでも

普通に垂直に近い鎖場とかあるんですね…

これやっぱり飲酒者には土台無理では。

白馬鑓ヶ岳を思い出す草生したトラバース路。

こちらは雨が降ったら絶対に歩きたくありませんが。

再び一服の清涼剤となってくれるシモツケソウ。

鎮痛剤として名高いアスピリンの原料(サリシン)が採れるそうなので、

滑落した遭難者の助けにもなるのでしょうか。

…と書いてみたものの、

調べてみると草本のシモツケソウではなく

良く似ているが木本のシモツケの方だという言説もあり、

非常時にシモツケソウを食べたり擦り込んだりして

効かなくても責任は負えませんので悪しからず。

サリシン目当てなら由緒正しい柳にしましょう。

千本檜小屋に戻ったら夕食の時間になるまで、

小屋に置いてあったおじさん向けファッション雑誌で

ITが腕時計論議に興じていたりしました。

そして夕食はおかわり無しのカレーライス1杯。

山小屋にしては少な過ぎる。

小さい小屋なので食材を保管しておくスペースが無いのでしょうか。

魚沼盆地に日が落ちる…

暗くなると下の町で花火が打ち上がり始めました。

南魚沼市兼続公まつりというお祭の花火だそうです。

花火大会を俯瞰で見るという貴重な経験。

更に暗くなって星が出てきたところで

星空と花火の共演写真を撮れないかと試みた図。

何か爆発しているみたいな写真になってしまった…

思い掛けないイベントもあって夜更かししてしまいましたが、

明日の本番の為に寝ようと思います。

蝋燭が灯りというのは古風で趣があるけど、

火災の恐れは無いのかな…

コメント