停車する列車の本数が日本一多い駅は何駅でしょうか?

はい、これは引っ掛けとかは無くて東京駅(4,000本強/日)です。

新宿駅と迷った方が居るかも知れませんが、

あちらは列車本数ではなく利用者数が日本一です。

(新宿駅は違う鉄道会社への乗り換えが多いので利用者数

=改札を出る人の数が多くなる)。

乱暴に言えば、東京駅は日本で一番重要視されている駅と言えます。

では、そんな超ターミナル駅を通過する旅客列車はあるのでしょうか?

勿論、定期列車は新幹線も特急も全て停車しますが…

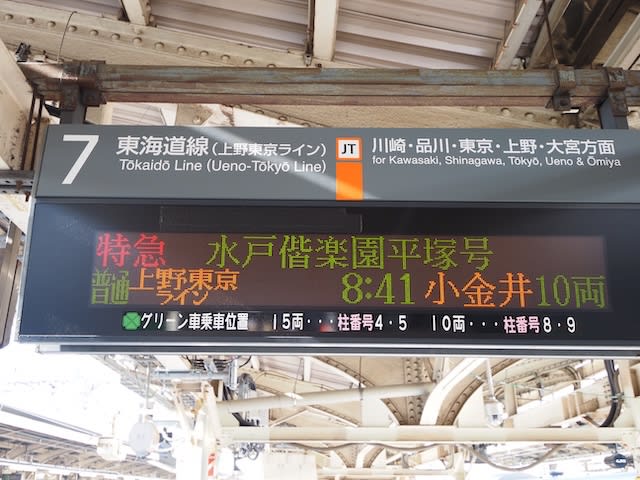

横浜駅にやって来ました。

8:38発JR東海道本線特急水戸偕楽園平塚号勝田行きに乗ります。

この列車、次の停車駅は何と148km先の偕楽園駅です。

品川駅も上野駅も、そしてあの東京駅でさえも通過します。

令和4年に海浜公園コキア大船号(大船-勝田)が史上初めて

東京駅を通過する特急列車として運転され、

それ以来神奈川県から茨城県に直通する臨時特急は

原則として東京都内の駅を全て通過するようになりました。

しかし、論理的に考えてみればこれは極めて合理的なことで、

湘南から東京に向かうなら数多ある東海道線の列車に乗れば良く、

東京から常陸に向かうなら上野東京ラインの列車に乗れば良いので、

わざわざ臨時特急を使って東京で乗降する需要は無いのです。

10:21、1時間43分ノンストップで駆け抜けて偕楽園駅に到着。

偕楽園駅は毎年梅の時期にのみ営業する臨時駅。

臨時駅にしては例外的に歴史が長く、今年開業100年を迎えます。

利用者が多ければ常設駅に格上げされ、

少なければ簡単に廃止される不安定な立場の臨時駅で

何故これほどまでに長期間存続出来たのか?

それは恐らくこの駅に上りホームが無いからです。

上野方面から来た列車は停車出来るのですが、

仙台方面から来た列車は原理上停車出来ません。

幾ら利用客が望めたとしてもそんな駅を常設にする訳にはいかない

みたいな話があったのではないでしょうか。

では、何故下りホームしか設けられなかったのかというと、

これは正直藪の中だそうで、

「嘗て非力な蒸気機関車が走っていた時代では、

偕楽園駅で停車してしまうと次の赤塚駅まで坂を登れなかったから」

「東京からの観光客を帰りに水戸駅まで誘導してお土産を買わせる為」

など様々な説が飛び交っています。

しかし、駅員さんが10人単位で出張していたり、

鉄道グッズの物販コーナーがあったり、

およそ臨時駅とは思えない賑わいようですね。

後続の特急ときわでやって来たYR(常滑民)と合流して常磐神社へ。

全国梅酒まつりin水戸2025に参加します!

6年前(2019/3/16)に太宰府天満宮で参加した梅酒まつり。

不特定多数の大人がもみくちゃになって飲みまくるという性質上

コロナ禍の煽りを受けて一時期断絶していましたが、

去年から復活しました。

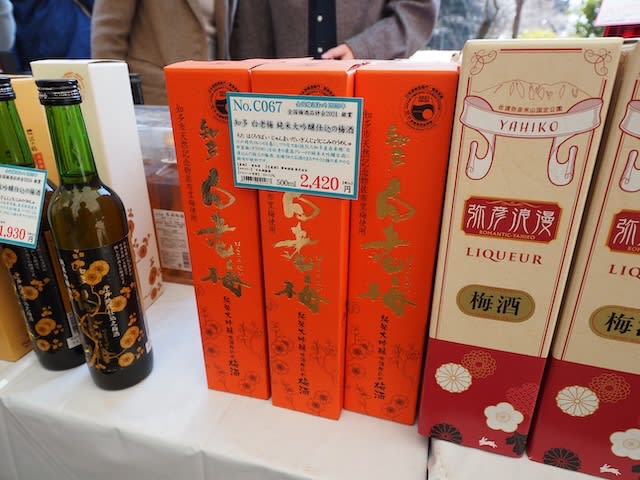

今回は121種類以上の銘柄が揃っているとか。

30分間の制限時間内に40種類試飲してみて、

非常に気に入ったのが愛知県・澤田酒造の

「知多 白老梅 純米大吟醸仕込みの梅酒」でした。

…常滑市の酒蔵だから依怙贔屓しているとかじゃないですよ。

変な癖の無い透明感ある味わいで美味しかったです。

スッキリ系じゃなくて濃厚系だと和歌山県・プラム食品の

「にごり梅酒 熊野かすみ」でしょうか。

梅酒というよりも特濃梅ジュースに近い味わいです。

結局お酒じゃなくてただ梅が好きなのでは?と言われるとその通り。

なお、先週(2025/2/22)買った兵庫県・ヤヱガキ酒造の梅一途は

今回の梅酒祭りには出展していませんでした。

獺祭梅酒系統の味で東京都・株式会社耕の

「想定内梅酒2022」も良かったですが、

獺祭梅酒以上にお高いのでコスパ的観点から保留。

獺祭梅酒よりは入手し易いようなので、

獺祭梅酒が気になるけど全然買えないという人には

オススメなのではないでしょうか。

系統と言えば知多白老梅も割と近縁な感じですが。

今年もその獺祭梅酒があったので試飲しました。

やっぱり美味しい。

けど、15,400円はおいそれと買える金額じゃないよな…

ちなみに、最早試飲すらありませんが実は上位グレードもあって

25,300円の「獺祭 新生梅酒」なる銘柄もあるそうです。

一合瓶で売ってくれたら…

太宰府の時と違って食べ物の販売もあったので、

澤田酒造の知多白老梅を飲みながら軽く昼食にします。

周囲にもアピールしていく。

折角なので偕楽園の方も見ておこうと思います。

まずは竹林から入って…

松があって…

そして梅。

松竹梅全部が揃っているんですね。

梅しか知らなかった。

ただ、その肝心の梅が今年は全然咲いていません。

松田の桜もそうですが、今年は全体的に開花が遅いですね。

頑張って開花している木を探して撮った図。

何処に花があるのか探し回るのも

宝探しみたいで悪くない…かも?

樹木以外に気になったのがこの吐玉泉。

玉のように澄んだ清水を吐くのでその名が付いたそうですが、

良く見ると水の吹き出し口が塩ビ管になっています。

水戸藩は密かに塩化ビニルの製造技術を有していた…?(酔っ払い)

というのは勿論嘘で、この吐玉泉は昭和62年製の4代目だからです。

にしても何故塩ビ管に…

偕楽園も見終えたので、梅酒以外の水戸土産を求めて京成百貨店へ。

何故水戸に京成電鉄(千葉県と東京都しか走っていない)の百貨店が?

まあ、チバラキとも括られるくらいだから関わりが深いのかな…

と思いきや、何とこの水戸が現在唯一の京成百貨店だそうです。

元々は京成電鉄と何の関係も無い地場の百貨店だったのですが、

昭和50年に資本提携をして京成百貨店になり、

上野や市川にあった本家の京成百貨店が潰れた後も生き残って

現在に至っているそうです。

寧ろ水戸民は京成が鉄道をやっていることに驚くんだろうか。

それはそれとして、6年前(2019/2/2)に買った

ワインdeナットーネを購入しました。

美味しいのに何故か都内のアンテナショップでは売っていないんだよな…

お土産を買ってもまだ時間が余っているので、

常陽銀行が運営する常陽史料館も覗いてみます。

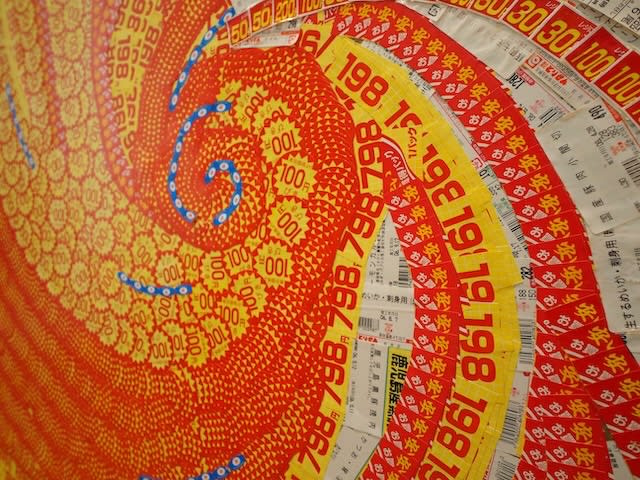

「佐久間あすか 日常の集積展」という企画展をやっていました。

遠目にはありがちな現代芸術のように見えますが…

近付いて見るとスーパーの値引シールだったり、

使用済みのティーパックだったりします。

流石に色んな人から掻き集めてきたのでは…?

と思ったのですが、値札の方を良く見てみると

90年代の日付が書かれたものから今年の日付のものまであったので、

どうやら本当に作者一人の日常生活の中で集めたもののようです。

面白かったけど、日常というか狂気を感じる。

常陽史料館はこの他にも撮影禁止ながら貨幣の展示もあったりして、

入館無料なのにとても充実した資料館でした。

美術館大好きYRに連れられて

水戸芸術館シンボルタワーも見たり。

時間を潰し切ったので予約していたお店に向かい、

茨城県らしくどぶ汁でアンコウを堪能してから帰りました。

梅酒に日本庭園に美術館にアンコウに、大人な休日であった。

コメント