おはようございます。

豊岡市は雪が降り積もっております。

でも、根雪という感じではない気がしますね。

豊岡駅に向かいます。

9:11発JR山陰本線普通城崎温泉行きに乗車。

9:17、玄武洞駅に到着。

その名の通り、玄武洞という観光スポットへの

アクセスの為に設けられた駅なのですが、

駅前にはその玄武洞がありません。

駅前の兵庫県道3号を渡って堤防に上ると…

円山川越しに玄武洞が見えます。

しかし、下流側には2km、上流側には4km行かないと橋はありません。

では、この玄武洞駅からどうやって玄武洞にアクセスするのか?

最も伝統的な方法を使います。

渡船です。

静寂に包まれた冬の朝の円山川を滑るように進みます。

風雨を防ぐ装備が無い極めてオーソドックスな小舟で、

ちょっとでも雨が降ったら運休になる

かと思いきや、

「雨天の場合でも傘をさしてお乗りいただけます」

という案内がありました。

頂けたところで乗りたいかは別ですが。

船頭さんが河岸を指差したので目を凝らしたら、

2匹のコウノトリが止まっていました。

日本ではトキと同じく野生絶滅したコウノトリですが、

兵庫県立コウノトリの郷公園を中心に

豊岡市では再導入が進んでいます。

こうしてその辺で普通に見られるほどになっているんですね。

まさかいるとは思わなくて望遠レンズを付けていなかった…

という訳で、円山川右岸に到着。

こちらに玄武洞があります。

入園料を払って階段を上っていくと…

現れました!

この見事な柱状節理が玄武洞です。

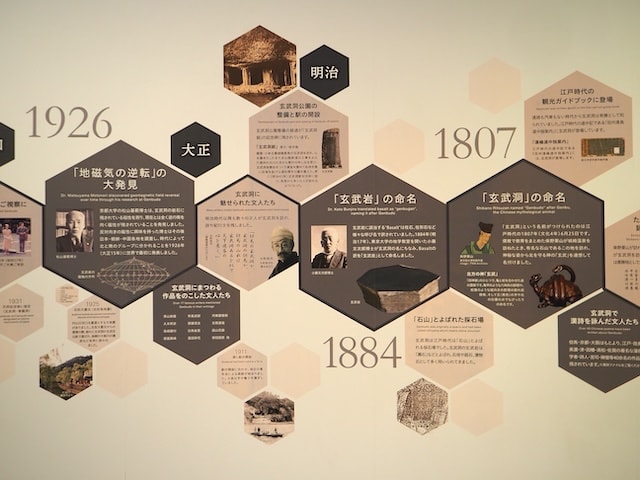

160万年前の火山活動によって生成された地形で、

玄武岩で出来ていることからその名が付いた…

のではなく逆で、

この玄武洞があまりにも典型的で見事な地質であった為に、

そこから「玄武岩」の名前が出来たのが史実です。

そう、ここは玄武岩所縁の地なのです!

ちなみに、地磁気逆転が発見されたのもここ玄武洞だそうです。

地学系の人にとっては聖地ですね。

ちなみに、この洞は自然に出来たものではなく、

江戸時代に採石されて生じた人為的なものだそうです。

ここに入り込んで石を削っていくの怖過ぎない?

玄武洞公園には玄武洞の他にも

この青龍洞など幾つかの洞(?)があります。

今日は大雪の影響で半分以上の洞は見学禁止になっていますが。

もっと良い喩えがある気がしてなりませんが

そうとしか見えないので敢えて言ってしまうと、

この桿菌みたいな模様は溶岩が冷える際の

熱輸送の移流の様子を表しているそうです。

バチルスよりも良い喩えが思い浮かんだ方は教えて下さい。

丁度対岸のJR山陰本線を列車が走っていったので撮り鉄。

山陰本線が玄武洞側の右岸を走っていたら

餘部鉄橋に並ぶ名撮影地となっていただろうに…

玄武洞公園を見終えたら玄武洞ミュージアムへ。

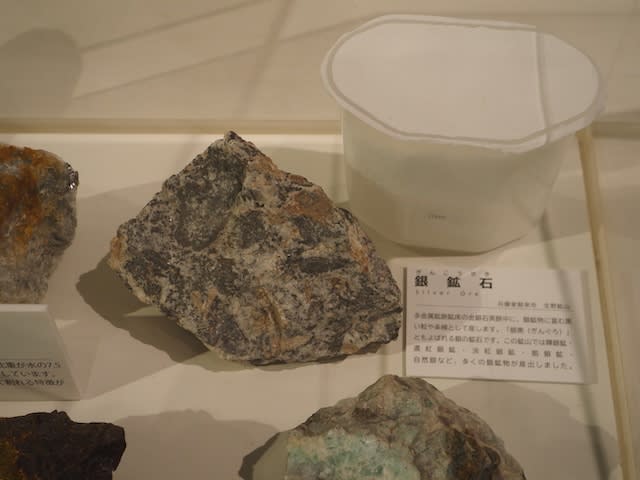

地学の聖地玄武洞に因んで、

様々な鉱石や化石が展示されています。

昨日見た生野銀山の銀鉱石も展示されていますね

(正確には鉱石輸送用のトロッコ軌道しか見ていませんが)。

道の駅なるさわ併設の鉱石ミュージアム(2023/3/4)と

半田市立図書館の企画展(2024/8/18)で

大分色んな鉱石を見てきたつもりでしたが、

この逸見石は初めて見ました。

昭和61年に発見された新鉱物で、

世界でも岡山県の布賀鉱山でしか産出しないそうです。

現代日本で新鉱物が見付かることなんてあるんだ…

と思いきや、Wikipediaに「日本産新鉱物」というページがあるほど

今でも日本では新鉱物が数多く発見されているそうです。

半田市立図書館で見た中宇利石も

昭和51年に愛知県で発見された新鉱物だとか。

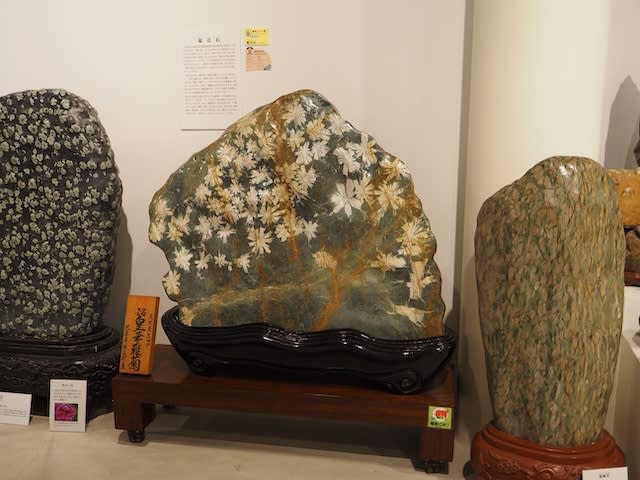

これは菊花石!

こち亀でしか見たことが無かったのですが、

本当にこんな菊みたいな模様が入っているんですね。

菊花石の系統(?)で

絵に見える模様の石シリーズは結構好きです。

産地を見るに、中国で特に人気なようですね。

そんじょそこらの絵画以上に

これを置いて様になる住宅は限られそうですが。

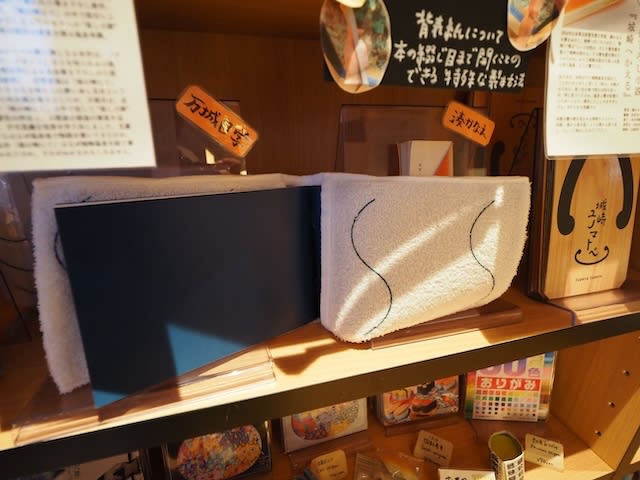

昨日JR播但線の車内で見掛けた豊岡鞄についての展示もあって、

編み細工の柳行季が原点なのだという説明がありました。

てっきり皮革産業から来ているのかと…

存分に楽しめたところで渡船に乗って玄武洞駅に戻ります。

11:28発JR山陰本線普通城崎温泉行きに乗車。

11:39、城崎温泉駅に到着。

関西きっての名湯として、

同じ兵庫県内の有馬温泉に並んで名高い城崎温泉。

その名前自体は某議員の空出張問題で知っていたのですが、

如何せん有名観光地となると食指が動かない質なので

今まで完全に素通りしていました。

冬の城崎温泉と言ったら何よりも松葉ガニが有名で

特に大阪人が大挙して押し寄せるそうですが、

蟹付き宿泊プランはあまりにも高額だったので豊岡に泊まった次第です。

つい最近(2024/12/9)敦賀で豪遊してせいこがにを食べたばっかりだし…

せめて雰囲気だけでも感じようと

松葉がにクリームコロッケや松葉かにまんを食べ歩き。

美味しい。

ちょっと歩いて古くからの城崎温泉中心街へ。

倉敷(2025/1/1)っぽさもある街並みですね。

勿論、温泉も浸かります。

城崎温泉には日帰り入浴専門の外湯が6つあるので、

その中の御所の湯へ。

脱衣所から出た瞬間露天風呂という、

開放的で熱めの温泉でした。

ご利益(効能ではない)は火伏防災と良縁成就だそうです。

温泉の後は温泉寺へ。

街路は観光客で大混雑の城崎温泉ですが、

皆信心深くないのかここは空いていて厳かな雰囲気です。

冬の透き通った空気の神社仏閣って良いですよね。

この温泉寺、本堂と奥の院は山の上にあるそうで、

城崎ロープウェイが山頂まで通じています。

でも、頑張れば徒歩でも行けそうな気がするな…

奥鬼怒温泉郷(2025/1/12)の成功体験があったので

往復1,200円をケチって雪道を登ることにしました。

最初の内は階段が露出していたけど、

後半は普通に雪山登山だな…

中腹にある本堂に到着。

結構な量の雪が積もっていますね。

本堂が麓の薬師堂と山頂の奥の院との中間地点にある為、

城崎ロープウェイは途中駅のある珍しいロープウェイになっています。

箱根ロープウェイ(2016/12/3)にも姥子駅という途中駅がありますが、

あちらはスキーリフトと同じ循環式なのに対して

こちらはケーブルカーと同じ交走式なので、

途中駅はピッタリ中間に設けなければなりません。

城崎ロープウェイ温泉寺駅の改札。

駅員じゃなくて仏像が鎮座しているのが流石過ぎる。

当然ここで止まる訳もなく山頂の奥の院も目指します。

更に傾斜が急になってきて、

特に階段などは滑り落ちそうです。

中々高難度だな…

が…駄目っ…!

難度が上がり過ぎて通行止めされてしまいました。

頑張ってステップを刻んで多宝塔まで登ってきたのに…

温泉寺の本堂で知ったのですが、

如何ともし難いので、

結局本堂を見てから引き返して下山してきました。

本堂の中で知ったのですが、城崎温泉のご利益をちゃんと受ける為には

温泉寺で湯杓を買って入湯作法を習わないといけないそうです。

雪山登山で身体が冷えたので温泉で温めます。

今度は鴻の湯へ。

ご利益は夫婦円満・不老長寿だそうです。

露天風呂に居た教えたがりおじさんの話で知ったのですが、

城崎ロープウェイは黒部ダムを造らせた城崎出身の関電社長が

立山ロープウェイ(2020/9/20)の技術を地元に流用して出来たそうです。

そう聞くと乗っておけば良かったかと思えてくるな…

本日2度目の温泉から上がったら、

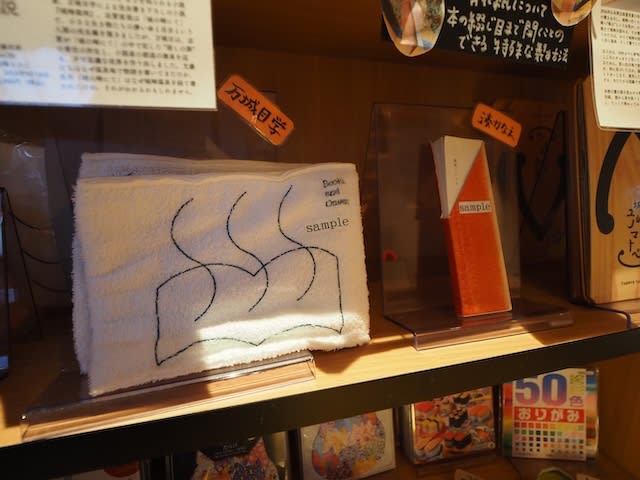

志賀直哉を始め数々の文豪が旅館で執筆に勤しんだという城崎温泉らしい

本屋と喫茶店が融合したお店に入ってみました。

古書店みたいなのを想像していたらメッチャ今風だった。

こういうお店があるというだけではなくて、

「本と温泉」というプロジェクトを立ち上げて

話題の作家とコラボして面白い本を城崎温泉限定で売ったりしています。

何が面白いのかと言うと…

こんな感じでカバーがタオルだったりと

非常に特殊な装丁をしているところです。

出版社勤めのSTが喜びそう。

僕はブログに使う表現の足しになれば

という実益の話も無くは無いですが、

心理描写よりも情景描写が好きなので

食に関する様々な描写が載っているこの本を買ってみました。

城崎温泉限定の本という訳ではないようですが、

まあこういうのは出会いが大切なので。

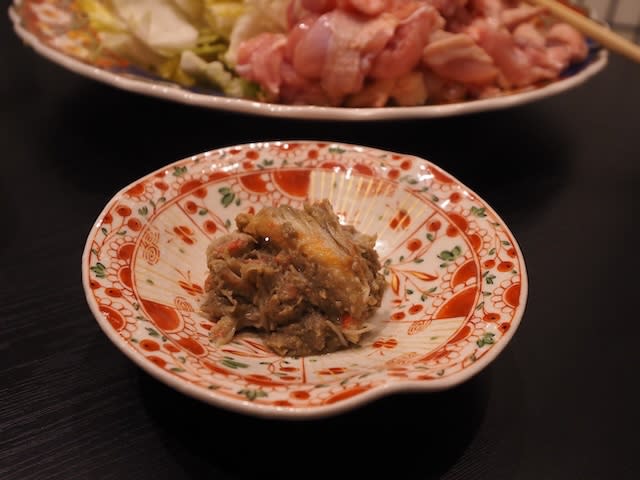

夜は豊岡に戻って但馬どりの鍋や松葉ガニの小鉢を頂きました。

コメント