今日から今年度最後の三連休。

という訳で出掛けます。

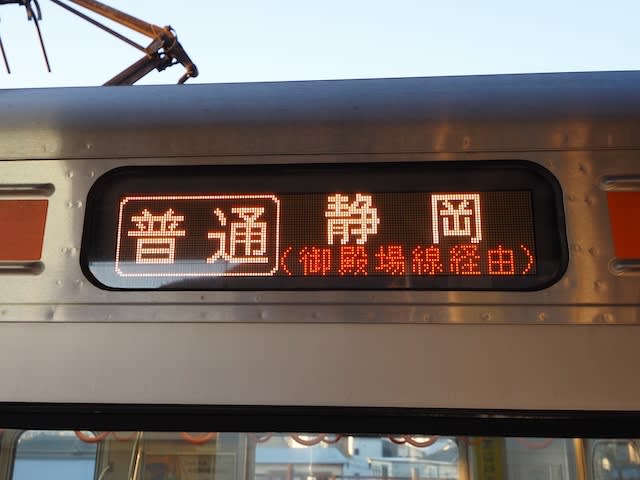

松田駅から6:50発JR御殿場線普通静岡行きに乗車。

現在、御殿場線から沼津以西に直通する唯一の列車です。

嘗ては豊橋駅まで直通する列車もあったみたいですね。

静岡駅で9:07発JR東海道新幹線ひかり503号岡山行きに乗り換え、

11:37、姫路駅に到着。

乗り換えしたことは何度もあるものの、

きちんと降りて観光するのは初めてな気がする姫路です。

まずは6年前(2019/3/16)に飲んで印象に残っていた

地元ヤヱガキ酒造の梅一途を購入。

この梅酒、酸味がしっかりして好き(だった記憶あり)なのですが、

取り扱っているところを見たことが無くて

いつか姫路に来た際にはきっと買おうと思っていました。

梅酒は後の楽しみに取っておいて昼食です。

姫路名物だというどろ焼き。

スフレのようにふわふわな食感でお焦げはもんじゃ焼き風味、

出汁を付けて明石焼きのような優しいお味という、新感覚の粉物です。

これは中々美味しい。

そして、姫路と言えば姫路城。

あれ?姫路城ってこんな大きさだったっけ?

もっと駅近で巨大なイメージがあったけど…

福山城(2021/7/22)のイメージと混ざったかな?

姫路城…ではなく、その隣の好古園を見学します。

こちらは江戸時代に藩主が築いた屋敷…

かと思いきや、発掘調査で出てきた屋敷跡に

昭和末期〜平成初期になってから造園した庭園だとか。

道理でやけに小綺麗だと思った。

でも、こういう庭園は好きです。

近所にあったら毎日散歩したい。

姫路城隣接なので姫路城も良く見えるかと期待しましたが、

城壁や木々に阻まれてあまり見えませんでした。

さて、姫路と言ったらもう一つ見ておきたいものがあります。

完全に百貨店に飲み込まれた山陽姫路駅へ。

13:56発山陽電鉄本線普通東二見行きに乗車。

隣駅の手柄駅で下車。

異様に背もたれの長いベンチは何なんだ…

姫路民は座高が高いんですかね?

向かうのは手柄山中央公園です。

任坊山よりもショボい山ですね。

兵庫県なのでてっきり六甲山(2018/1/14)みたいなのが現れるかと。

ただ、近付いてみると意外に山してます。

演出はありますが。

手柄山を登り切って辿り着いたのがこのお城です。

…いや、僕自身こんな城塞みたいな外観だとは知らず面喰らっています。

ということで、これの中身は勿論お城ではありません。

では何かというと…

旧・姫路モノレール手柄山駅の跡地に造られた

手柄山交流ステーションです。

車両も静態保存されていますね。

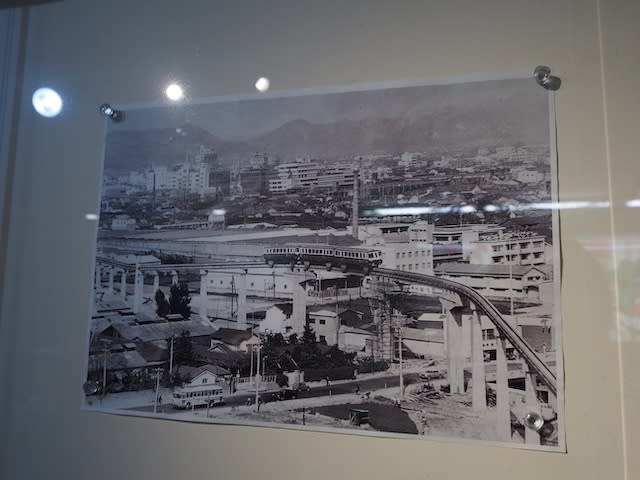

姫路モノレールは昭和41年の姫路大博覧会開催に合わせて

中央会場だった手柄山と姫路駅を繋ぐ目的で開業。

しかし、博覧会が終わると利用者数は低迷、

開業から僅か8年で営業終了という異例の短命に終わりました。

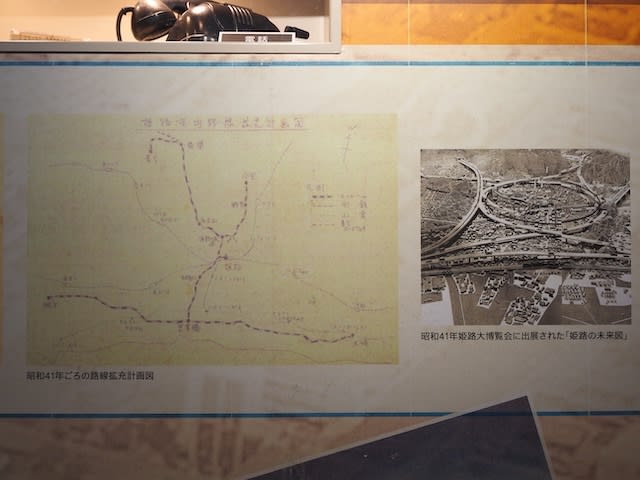

実際に建設されたのは姫路-手柄山の僅か1.6kmでしたが、

東は大塩、西は網干、北は白国と書写までという、

つまりは姫路市の端から端までを繋ぐ壮大な計画があり、

件の姫路大博覧会でも大々的にアピールされていたそうです。

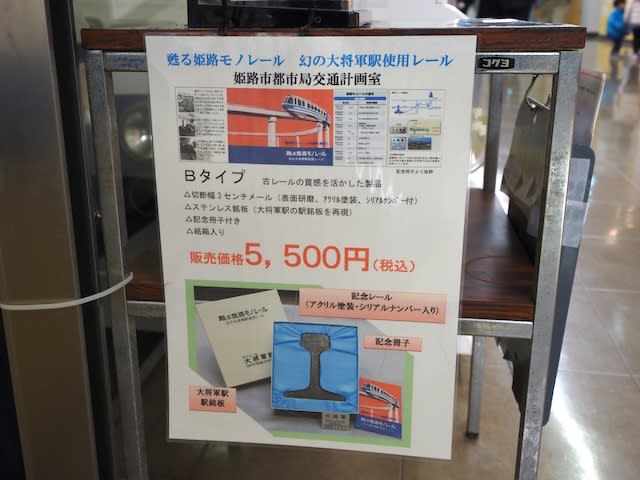

手柄山交流ステーションでは何故かあまり触れられていませんが、

唯一の途中駅だった大将軍駅がまた特徴的で、

何と公営住宅の3〜4階部分を突っ切る形で駅が設けられていました。

究極の駅近物件ですね。

ただ、そもそも姫路駅まで500mしかなかったので

開業から2年を待たずして休止されてしまった幻の駅です。

展示物はあまり無いのですが、

マニア向けのグッズ展開はしていました。

これは適切なマーケティング。

こういうマーケティング能力が姫路モノレール営業当時にもあれば…

噂には聞いていた姫路モノレールを見られて満足したので戻ります。

係争地ばりの呼称問題があることで有名な大判焼きですが、

兵庫県では「御座候」という謎名称で呼ばれていて、

その発祥が姫路市の和菓子屋なのだそうです。

紛争に新たな勢力として殴り込んで泥沼化させていくタイプ。

こちらが御座候。

見た目はもろ大判焼きですが、

皮がもちもちで薄いのが特徴でしょうか。

饅頭っぽさがあって美味しい。

今川焼きとか呼んだ関東民は後で再教育プログラムを受けるように。

そろそろ姫路から次へ向かいます。

15:07発JR播但線普通寺前行きに乗車。

久々に見た量産型(原義)のモノトーン103系電車。

寺前駅で16:03発JR播但線普通和田山行きに乗り換え。

めっちゃごちゃごちゃした塗装で

さっきの単色103系との落差が凄い。

「うみやまむすび」という列車のようです。

車内も観光列車仕様。

進行方向左側は車窓を向いた席になっているけど、

播但線ってそんなに景色の良い場所とかあったっけ?

竹田城とか見えるのかな?

と思いましたが、どうやら観光列車として運行される際は

JR山陰本線の浜坂駅まで走るらしいので、

餘部(2015/8/17)とかの辺りの需要を想定しているようです。

何故播但線から直通させるんだ…?

同じ兵庫県だから?

豊岡市の名物である豊岡鞄を宣伝する展示台もありました。

豊岡で鞄なんて作っていたんだ…

市川に沿って山奥へと分け入っていきます。

16:23、生野駅に到着。

ここ生野は1,200年以上に渡って採掘を続けた

日本最古級の生野銀山があることで有名。

昭和48年に閉山してしまいましたが、

ちょっと気になるものが残されています。

民家と民家の間の隙間を抜けると…

地面に埋もれた線路が現れました。

生野銀山で産出した鉱石を国鉄播但線まで運び出す為に敷かれた

生野銀山トロッコ軌道です。

正式名称は調べてみても良く分かりませんでした。

生野銀山の運営会社からするに

「三菱鉱業〇〇軌道」みたいな名前が付いていそうな気がするんだけど。

現役当時からそうだったのか分かりませんが、

今は民家の裏を肩身が狭そうに通っていて見るからに窮屈です。

実際、軌間はナローゲージとしても狭い500mm

(とされているが、多分実際は508mm=20in)。

では建設費用を限界まで圧縮して造られた路線かというとそうでもなく、

観光案内にも目玉として掲載されているこの石積みのアーチ橋など、

重厚堅牢な面もあります。

恐らく、500mm軌道を採用した理由は

坑内で用いているトロッコをそのまま走らせたかったからでしょう。

で、この廃線跡を暫く辿っていくと

何故か唐突にレールと同じ幅でレールっぽく並べられた煉瓦になります。

そもそも、昭和30年にトラック輸送に切り替わった時点で

一度レールは撤去されているそうなので、

ここまでの軌道跡にしても後世にそれっぽく造った模造品なのですが、

だからこそ尚のこと何故…?となりますね。

煉瓦化したところからもう少し進むと何故かまたレールが復活し、

しかも今度は土に埋まっておらず立体的で

犬釘まであるグレードアップ版になっています。

ここは丁度口銀谷銀山町ミュージアムセンターの裏なので、

ちょっと気合いを入れて整備したのでしょうか。

最終的にはこんな感じになって軌道跡遊歩道が終わります。

色んな意味で面白い廃線跡だった。

生野駅から17:37発JR播但線普通和田山行きに乗車。

和田山駅で18:23発JR山陰本線普通城崎温泉行きに乗り換えます。

雪で遅延している所為で、まるで本来接続すべき列車のような顔で

反対方向の福知山行きが同じ番線にやって来るのは中々に罠だな。

19:06、豊岡駅に到着。

分水嶺を越えて日本海側に出てきたとあって大雪です。

今年は特に大雪らしいです。

しかし、先々週(2025/2/7-11)道北へ行ってきた身としてはこの程度楽勝

…と言いたいところですが、

気温が高くてぐしょぐしょした雪の不快感は

厳冬期の道北には無い障害です。

この時期の但馬なら蟹料理といきたいところですが、

そこまでの予算は無いので今夜は今風な蕎麦屋で夕食にしました。

コメント