のんびりUpolu(ウポル島)を回ります。

6:49、起床。

昨夜は滝のような豪雨でした。

寧ろ滝のような豪雨じゃなかった夜の方が少ない気がする。

今日は雷雨混じりの曇天なので、

文化施設をメインに回ろうと思います。

Apia(アピア)の中心部へ。

この巨大な建物は政府合同庁舎で、

屋上にあるキャップみたいなものはFale(ファレ)です。

眺めの良さそうなFaleですね。

お隣には中央銀行も。

これらの巨大な政府系機関は中国政府の援助により建てられました。

まずはSamoa Cultural Village(サモア文化村)へ。

サモア文化を体験出来ると聞いてやって来ましたが…

パッと見ただの公園です。

カヌーの他はこれと言って展示がある訳でもありません。

何やら準備をしている人は居たので、

特定の時間帯に何らかのパフォーマンスがあるのかも知れません。

あるいは、ツアー客が来た時か。

残念ながらその辺りの詳細が良く分かりません。

もっと確実にサモア文化を知れそうな場所ということで、

Samoa Culture and Arts Center(サモア文化・芸術センター)へ。

ここも中国の援助で建てられた博物館です。

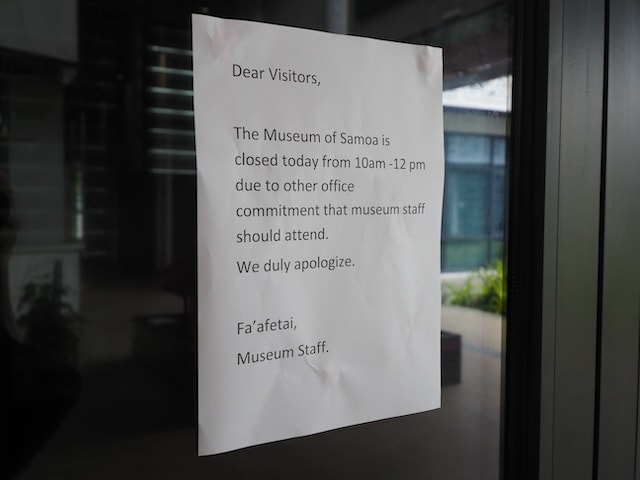

が、職員が会議に参加中とのことで午前中休館。

何か間が悪いな…

では、現代サモア文化を知ろうということで喫茶店へ。

サモアは20世紀頭に14年間だけドイツに統治されており、

その際に珈琲文化が持ち込まれたと言われています。

Mochaccino(モカチーノ)を注文。

甘過ぎず、コーヒーの風味がかなりガッツリと効いています。

どのメニューもエスプレッソのダブルがベースです。

これがドイツ式…

いや、エスプレッソってイタリア式か。

そして、サモアの喫茶店は早朝に開店して

昼過ぎには閉まるという営業の仕方です。

これは愛知県のモーニング文化では!?

いや、茹で卵も厚切りトーストも付いていなかったか。

まだお昼にならないので、

Robert Louis Stevenson Museum

(ロバート・ルイス・スティーヴンソン博物館)へ。

えっ、これが博物館の駐車場へ続く道路?

流石は冒険小説で知られたRobert Louis Stevenson

(ロバート・ルイス・スティーヴンソン)。

こちらは「宝島」などで名を知られた小説家

Robert Louis Stevensonの終の棲家を保存している博物館。

Stevensonって最後はサモアに住んでいたんですね。

ということは、宝島はUpoluがモデル…ではないようですが

(「宝島」の発表はサモア移住よりも前)。

Stevensonさん、サモアに馴染み過ぎじゃない?

誰がStevensonなのか判断に苦しむ。

しかし、家は遥か彼方の故郷Scotland(スコットランド)に

想いを馳せるような造りとなっています。

ここがサモアであることを忘れてしまいそうです。

Stevensonのこだわりが窺えるのがこちら。

サモアでは無用の長物以外の何物にもならない暖炉です。

そもそも、煙突が無いので暖炉として使えません。

完全に故郷を偲ぶ為の飾りです。

ベッドが異常に多いのもScotland式…なのか?

5台は置かれています。

それだけお手伝いさんを雇っていたのでしょうか?

いや、お手伝いさん用にしてはあまりに豪華なような…

お昼になるまで、テラスでのんびりします。

Stevensonもこうしてサモアの風を感じていたのだろうか…

時間になったのでSamoa Culture and Arts Centerに戻ってきました。

事務所っぽい部屋にそれぞれ展示物が置かれています。

これは中々精巧な木彫りですね。

と思ったら、サモアではなくてパプアニューギニアの物だそうです。

Dakar(ダカール)のMusée des Civilisations Noires

(黒人文明博物館)みを感じる。

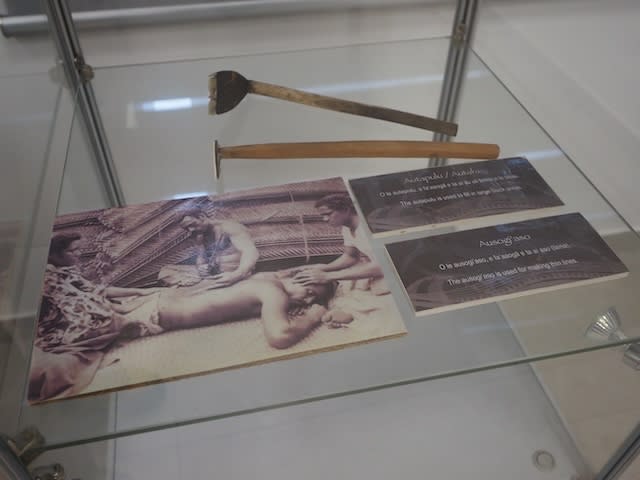

世界的に有名なサモアの文化と言えばTatau、つまりタトゥーです。

英語の”Tattoo”という単語自体サモア語の”Tatau”から来ており、

欧米に刺青文化が広がるきっかけともなりました。

サモアのTatauは強烈な痛みに堪えることで

成人になったことを示す儀礼の意味合いが強く、

成人なのにちゃんとしたTatauが入っていないことは恥

というような価値観があるそうです。

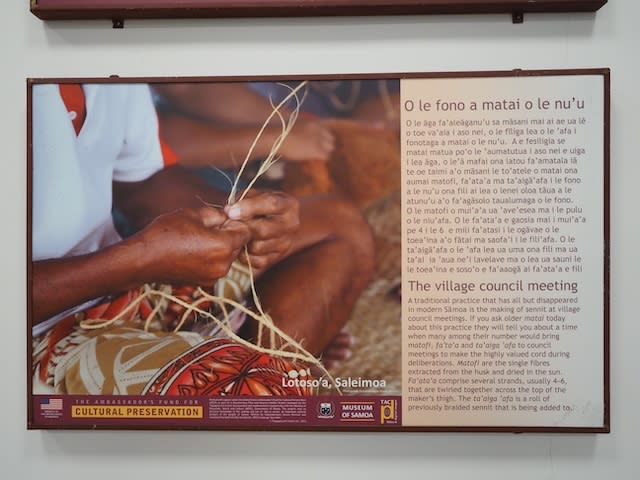

サモアで最も重要な材料の一つが

椰子の繊維を撚って作るSennit(セニット)という紐。

釘を使わなかったサモアではこのSennitを

建材の固定にも用いていたんだとか。

今泊まっている宿もそうですね。

ちなみに、根気と時間を要するSennit撚りは

専ら村議会の審議中に行っていたそうです。

内職文化は世界共通なんだなぁ。

こちらは特に説明無く通路に飾られていた砂浜の絵。

都会の喧騒を離れた心安らぐ絵…

に見せ掛けて、太陽光パネルを備えた監視カメラが

しっかりと砂浜を見張っています。

嫌なところで忠実度が高い。

中庭には中国アピールなのか四阿が。

そこはサモアのFaleじゃないんだ。

事務所にはサモア人に東アジア式の労働文化を叩き込もうとする

啓発ポスターが貼られていました。

これもう文化の破壊では。

日本人の僕だってこの気候で8時間労働はやりたくない。

無事にサモア文化を知れたら、

昨日周りきれていなかったスポットに行きます。

とその前に、Praia(プライア)で食べた

アイスクリームの成功体験が忘れられないので、

Apiaのアイスクリーム屋も試してみます。

アイスの容器がまさかの段ボール。

クッキー&クリームとパッションフルーツを注文。

パッションフルーツはソルベかと思いきやアイスクリームでした。

種がアクセントになって美味しい。

テラス席しかないので爆速で融けていきますが。

アイスの後にやって来たのはPiula Theological College(ピウラ神学校)

…の裏にあるPiula Cave Pool(ピウラ洞窟プール)。

洞窟が口を開けていることからその名が付いたプールで、

大学が管理しているのか大学に対して入場料を支払います。

欧米人観光客だらけだったTo Sua Ocean Trench

(トスア・オーシャントレンチ)と違い、

こちらはほぼ地元の人しか居ません。

インスタ映えしないからでしょうか?

また、Piula Cave Poolの大きな特徴として、

海が目の前にありながら淡水である点が挙げられます。

今はガチガチにコンクリートで固められているので

そりゃそうではという感想を抱きがちですが、

恐らく昔は天然の岩が隔壁となって

海水が混じらないようになっていたのでしょう。

その為、泳いでいる魚は淡水魚です。

あと、To Suaよりも透明度が高い。

思えばEspiritu Santo(エスピリトゥ・サント島)の

ブルーホール(2019/5/4)も淡水だったので、

淡水の方が透明度は高くなりがちなのでしょうか?

Cave Poolと銘打っているだけあって、

洞窟が大きな口を開けています。

「2km程遡上すると滝がある」との情報がありますが、

2kmどころか2m立ち入るのさえ怖い。

本能として閉暗所は苦手です…

洞窟には立ち入らずにざぶざぶ泳いでいたら、

何故か地元の人に呼ばれて

落とした入れ歯を探してくれないかと頼まれました。

何故よりにもよって素性不詳のアジア人の僕に…?

元水泳部の泳ぎを見込まれたのでしょうか(自信過剰)

総入れ歯を想像したのですが実際は差し歯のようで、

砂地ならともかくこんな砂利では完全に紛れてしまって

15分程粘って探しましたが見付かりませんでした。

が、その心意気を買ってもらえたのか記念撮影をせがまれました。

どういう記念…?

お次はお土産探しを兼ねてMaketi Fugalei(フガレイ市場)へ。

やっぱり地元の市場は見たい。

土産物を取り扱うというよりは、

純粋に日用品を売る市場のようですね。

もう夕方だからか人通りは疎らです。

ぐるっと一周だけして帰りました。

最後は政府関係機関やリゾートホテルが建ち並ぶ

Mulinu’u(ムリヌウ半島)で晩餐。

Poke(ポキ)などを頂きました。

サモア料理かは分かりませんが、せめて海鮮をと。

ハラペーニョが利いたピリ辛で美味しい!

ココナッツが箸休めになっているのも面白いですね。

この後は給油をしてから宿に戻りました。

コメント