おはようございます。

北九州空港での目覚めです。

出張とかではなく、普通に三連休の旅行です。

昨日の夜に文字通り飛んできました。

忙しい時ほど衝動的に旅がしたくなるもの。

まずは空港島を脱出します。

東横イン前バス停から6:46発西鉄バス51系統朽網駅行きに乗車。

先々週の阪奈旅行(2024/2/10-12)を経て

日本の鉄道の未乗区間はほぼ九州を残すのみとなりました。

今回は九州北部を攻めます。

朽網駅で7:37発JR日豊本線普通中津行きに乗り換え。

行橋駅で7:51発平成筑豊鉄道田川線普通直方行きに乗り換え。

今回の最初のターゲットは平成筑豊鉄道です。

明治から昭和に掛けて栄華を極めた筑豊炭田の

石炭を搬出する為に張り巡らされた鉄道網の中で、

JRとして運行出来るほどではないがそれなりに需要のあった

3つの路線を継承した第三セクター鉄道です。

6年前(2018/10/16)にちょこっと乗っていますが、

残りの区間を一気に乗り潰します。

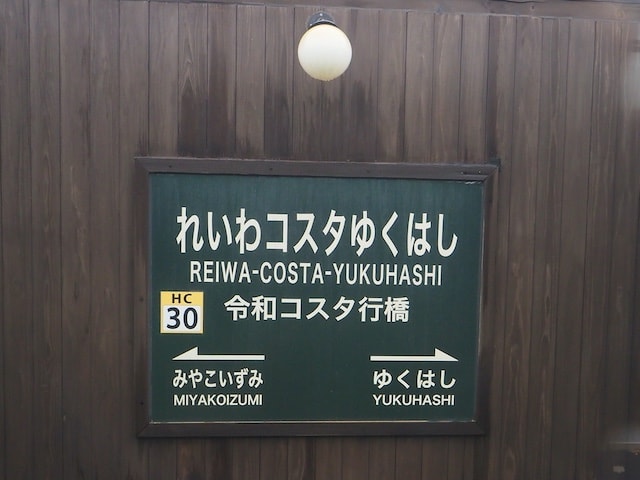

行橋を出て最初に停まるのが令和コスタ行橋駅。

現時点で愛称や副駅名ではなく正式な駅名として

「令和」を冠している日本唯一の駅です

(副駅名だと同じ福岡県の西鉄天神大牟田線に

「令和の里」を名乗る都府楼前駅が存在する)。

元々は改元する前の平成30年に開業予定だったものが

豪雨災害の影響で開業が遅れ、

丁度年号が令和に変わった後に開業する運びとなった為に

令和を付けることになったのだとか。

実は、「平成筑豊鉄道」という社名自体

社名決定当日に昭和天皇が崩御して

新元号平成が発表されたので急遽平成を付けたそうで、

何かと改元に縁のある鉄道です。

令和コスタ行橋以外にも河童伝説があるからと今川河童駅、

夏目漱石の小説「三四郎」の主人公の出身地が

同じ京都郡という設定だからと東犀川三四郎駅など、

結構駅名で遊んでいる印象のある鉄道会社です。

菜の花の咲く今川沿いを走ります。

田川線はこう見えて非常に歴史の長い路線で、

第一・第二石坂トンネルは明治28年竣工の

九州で最も古い鉄道トンネルだったりします。

線路が微妙にトンネルの中心からズレているのは、

石炭業が益々栄えていく将来を見越して

元々は複線用として掘られたトンネルだからです。

この油須原駅も明治28年開業で

九州最古の駅舎である…という説があります。

実はJR武豊線亀崎駅(2013/5/4)もそうなのですが、

このレベルになってくると資料が余り残っていないので

実はこっそり建て替えたりしてるんじゃないの?

という疑義が呈されるのが常なのです。

九州で古い駅舎と言うと、

JR肥薩線の大隅横川駅と嘉例川駅(2014/9/22)の方が

知名度では大差を付けていますね。

駅名ではなく駅名標で遊ぶタイプの赤駅。

オーソドックスに赤村という地名から来ており、

地名の方は「吾勝野(あがつの)」の前半2文字から来ているとか。

この付近には国鉄油須原線の未成線跡があり、

村がそこに軽便鉄道を敷いた

赤村トロッコ油須原線が赤駅前から出ています。

年に9日しか走りませんが…

勾金駅でまさかのトイレ休憩。

始発から終点まで1時間37分だし、

トイレ休憩を要する程の距離なのか…?

田川伊田駅から伊田線に直通します。

カナダ駅からが伊田線の未乗区間です。

また珍駅名のあかぢ駅。

地名は赤地なのですが5駅隣に赤池(あかいけ)駅がある為、

漢字だと紛らわしいので平仮名表記のあかじ駅として開業。

ところが、赤字を連想させて縁起でも無いということで

11年経ってからあか「ぢ」に改称。

ローマ字表記も”AKADI”になりました。

それだとアカディ駅では…

9:28、直方駅に到着。

平成筑豊鉄道田川線・伊田線共に完乗です。

ちょっと歩いて乗り換えます。

筑豊直方駅へ。

9:43発筑豊電鉄黒崎駅前行きに乗り換え。

平成筑豊鉄道が平成を頭に付けたのは

この筑豊電気鉄道の存在も大きいです。

似た名前ですが、両社に関係はありません。

パッと見はどう見ても路面電車ですが、

併用軌道は一切無い純然たる普通鉄道です。

嘗ては路面電車の西鉄北九州線に乗り入れていたので

駅のホームが路面電車仕様の低いものになっており、

その為平成12年に西鉄北九州線が廃止されても

路面電車規格の車両を使い続けているということのようです。

サスペンションの設定が普通の列車と違うのか

標準軌なのにえらく揺れます。

10:17、黒崎駅前駅に到着。

駅名も如何にも路面電車という感じですね。

黒崎駅で10:27発JR鹿児島本線区間快速門司港行きに乗り換え。

11:13、門司港駅に到着。

懐かしの門司港(2013/9/17、2019/3/15)です。

これでもう三度目だからかやけに記憶が鮮明。

三度目にして漸くこの心残りを解消出来ます。

九州鉄道記念館駅で11:20発平成筑豊鉄道

門司港レトロ観光線潮風号関門海峡めかり行きに乗り換え。

平成20年まで田野浦公共臨港鉄道だった線路を

観光鉄道に転用して開業した路線。

最高速度は15km/hと、自転車並みの路線です。

営業路線長は2.1kmで「日本一遅くて短い」

…と案内していましたが、

遅さの方はともかく短さについては疑義があります。

線内折返し運転が主なのを基準としても

半分未満(0.9km)の京王競馬場線(2013/6/30)があり、

会社全体としてはみたいなことを言い出すと

平成筑豊鉄道はさっき乗った田川線やら伊田線があるので。

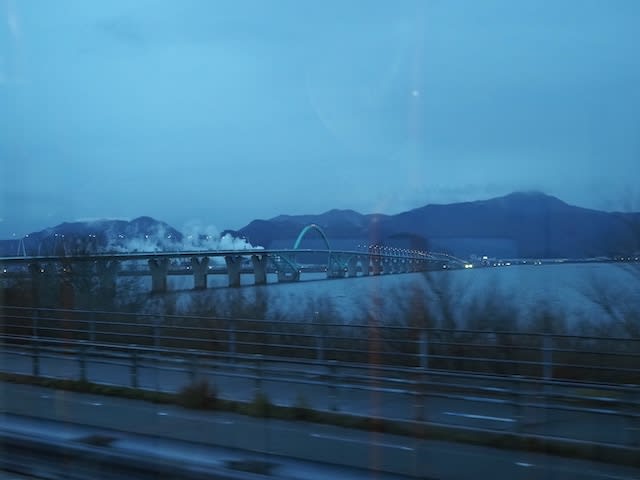

関門橋の下を和布刈トンネルで潜ります。

和布刈と書いて「めかり」と読みます。

トンネルに入ると車内灯が落とされ、

天井に水産物アートが浮かび上がります。

和布刈という名も「和布(ワカメ、昔の呼びで「め」)を刈る」

というところから来ている通り、

関門海峡は古くから海の幸が豊かな土地でした。

11:30、関門海峡めかり駅に到着。

九州の鉄道としては最北端の駅です。

本州と四国を結ぶ関門橋と関門連系線の傍、

JR山陽新幹線新関門トンネルのほぼ真上にある駅です。

一応、駅前には和布刈公園という公園もありますが、

元が貨物線だっただけに周囲は閑散としています。

関門トンネル人道の最寄駅でもありますが。

折り返します。

11:40発平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線

九州鉄道記念館行きに乗車。

現状日本で唯一の特定目的鉄道事業者

(=廃止されても住民は困らない)として

観光のみを目的に運行されている路線ですが、

それでも片道乗車が出来たり途中駅があったりで

園内遊具とは一線を画しています。

折角なので、途中の出光美術館駅で下車してみました。

レトロな建物が建ち並ぶ門司港レトロ地区。

土地柄中国や韓国からの観光客で賑わっています。

昼食に山口県名物瓦そば。

ここはまだ山口県ではないのですが近いので…

瓦で焼かれることにより茶蕎麦の風味が増し、

薄切り豚肉との相性も良いです。

これは美味しいですね。

門司港と言えばバナナも食べたい!

と、瓦そばの後にバナナシェイクも。

やはりバナナは関門海峡を見ながらに限る。

門司港駅までは普通に歩ける距離ですが、

平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線は

往復切符がフリー切符扱いになっているので乗ります。

13:08発平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線九州鉄道記念館行きに乗車。

門司港駅で13:24発JR鹿児島本線区間快速久留米行きに乗り換え。

13:37、小倉駅に到着。

博多に次ぐ福岡県第二の都市小倉。

そんな小倉で見るものと言えば?

小倉城?TOTOミュージアム?

ここは敢えての島です。

北九州市には実は友人離島が存在しています。

例によって全く観光地化されていませんが。

「フェリー乗り場」という標識に従って歩くと

離島ではなく松山行きフェリーの発着場に連れて行かれるので、

利用者の方は十分注意しましょう。

14:30発北九州市小倉航路こくら丸に乗船。

藍島と馬島、2つの島に寄港する市営航路です。

嘗て官営八幡製鉄所を中心に栄え、

日本四大工業地帯の一角とまで称された北九州。

今や中京、阪神、京浜に大きく水を開けられ、

工業地帯の名を外されることすらあります。

そんな響灘に浮かぶ藍島と馬島

(写真は左が馬島、右が六連島)。

僕が渡るのは…

14:55、馬島港に到着。

面積0.26km2、人口僅か30人足らずの小島、馬島です。

3分の1以上の島民が観光地化を望む隣の藍島に対し、

観光地化賛成派が一人も居なかった[1]という島で、

何があるのか殆ど情報が得られません。

だからこそ惹かれる研究者の性。

一時期は猫の島として知られた時期もあったそうですが、

今日見掛けたのは3匹でした。

平成26年に全頭不妊手術(所謂地域猫化)が実施され、

毒餌事件などでも数を減らしたのだとか。

正直、全盛期である平成20年代の写真を見ると

嫌な言い方ですがうじゃうじゃというレベルで野良猫がいて、

これはトラブルも相当あったんだろうな…と想像してしまいます。

そもそも、地域猫の最大の目的は

殺処分をすることなく野良猫の数をゼロにすることなので、

これだけ数を減らしたのは成功例と言えるのかも知れません。

また、馬島はこの小ささにも関わらず4人の農家が居り、

ワケギなどを栽培しているそうです。

それはそれとして観光します。

Googleマップに唯一載っている観光スポット(?)大山祇神社へ。

パッと見何の変哲も無いただの村社ですが…

狛犬の代わりに何故か砲弾が鎮座しています。

流石は北九州市?

太平洋戦争の時に投下されたものではないかとのことですが、

それにしても何故狛犬代わりに…

漂着船の部品で灯籠を作った御蔵島の稲根神社(2022/12/10)然り、

島の神社は島に流れ着いたものを使いがちなのでしょうか?

集落から西へ延びる道を窮めてみると

コンクリート造りの小屋がありました。

九州電力の資材置場だそうです。

裏には砂浜が。

この砂浜と先程の大山祇神社が、

北九州市の公式サイトで馬島の観光スポットとして

紹介されているものの全てです。

ここから電力などの海底ケーブルが本土に向かって延びているとか。

道はもう途切れていますが、

砂岩質で平坦な海岸が続いているので島を周回してみます。

振り返るともくもくと煙を上げる北九州工業地域が。

長閑な馬島との対比が面白いですね。

さっきよりも大分広い砂浜が現れました。

こちらの方が綺麗ですね。

こっちを観光スポットして紹介した方が良いのでは。

西端に辿り着きました。

小島とトンボロで繋がったような地形です。

トンボロには何やら人工物の跡があります。

防波堤?船着場?

にしても何故こんな場所に…

小島を回り込んで馬島の最西端へ。

目の前に見えているのは片島という無人島、

右奥に見える島が北九州市のもう一つの有人島である藍島です。

北岸へ入ると一気に波風が強くなりました。

砂浜は無く、大きく抉れた場所も珍しくありません。

集落が全て南岸に集中しているのも納得です。

更に進むと目の前に一回り大きな島が現れました。

あれは山口県下関市の有人島、六連島です。

300m足らずの距離だというのに、

こちらは九州、向こうは中国で別の地方という謎。

馬島は小六連という別名があり、

給水も下関市上下水道局に頼っています。

何故別の県に分けたのか益々謎だ…

暴風に近い潮風に吹かれながら足元の悪い磯を歩き続けて

流石にちょっと疲れてきたので、

そろそろちゃんとした道に戻りたいところです。

この入江から集落の方へ戻れたりしないかな…

道はある…が水没中かー!

朝の雨の所為だろうか…

最悪靴を濡らす覚悟で突っ切れなくもないですが、

もう少し磯を歩いて別のアプローチルートを探してみます。

「磯伝いに島を一周出来る」という情報もあるので、

最悪集落まで丸々一周すれば復帰出来ますが…

流石に帰りの船に乗り遅れそうだな…

この入江は奥に電柱が見える!

ここなら行けそう!

という訳で、復帰出来ました。

ここも陸繋砂州なのか真っ平らになっています。

折角なので島の東端を目指してみます。

露出した岩盤をそのまま舗装代わりに使っている

何ともワイルドな農道です。

滑り易い…

直前まで轍が付いていたのですが、

まさかここも車が通るのでしょうか?

東の陸繋島部分は農地としてのみ使われているようですね。

とすると、先程の轍は耕運機のもの?

だとすれば納得ではある。

流石に軽トラではない…よね?

集落に戻っていこうとすると、

島の最高地点らしき場所に急角度で登っていく道がありました。

あの先には何があるのだろう…

気になるなら登ってみます。

小さな島なので当然ではありますが、

色んな島の中でも特にコンパクトな印象を受ける島です。

頂上には貯水槽と畑がありました。

どうやら、六連島から送られてきた水は

一旦このタンクに貯められてから送水されるようです。

高い位置にタンクを置くことで水圧を掛ける知恵ですね。

では、そろそろ港に戻ります。

16:44発北九州市小倉航路こくら丸に乗船。

待合室で待っていたら、

「桟橋に人が居ないから抜港するところだったぞ!」

と注意されました。

これが最終便なのに抜港されるとか怖過ぎる。

17:10、小倉港に到着。

小倉駅まで歩いて17:27発JR鹿児島本線区間快速久留米行きに乗車。

17:35、戸畑駅で下車。

こんなところで降りて何をするのか?

駅から北に歩きます。

若戸大橋の傍にある戸畑港にやって来ました。

北九州市営の航路はもう一つあります。

17:56発北九州市営若戸渡船に乗船。

深く切れ込んでいる洞海湾をショートカットする渡船です。

若松と戸畑を結んでいることから、

両者の頭文字を取って若戸渡船と呼ばれています。

昭和5年に73名が死亡する転覆事故が発生し、

それを契機に若戸大橋が架橋されたので最早利用者は殆ど居ない…

かと思いきや、若戸大橋は自動車専用道の為

歩行者や自転車の利用者が今でも結構居ます。

自転車でも利用出来るからか、

船内は席がかなり少なめで

空間を広く取った構造になっています。

この便に乗っていた自転車利用者は皆甲板を使っていましたが。

昭和30年代の洞海湾は魚介類以前に大腸菌さえ死滅するという

文字通りの死の海と化していたとか。

それで四大公害の一角にすら入れていないとは、

高度経済成長期はどんな魔境だったのか。

17:59、若松港に到着。

急ぎ足で歩きます。

若松駅から18:13発JR筑豊本線普通折尾行きに乗車。

これが若戸渡船に乗った理由です。

若戸渡船無しで鉄道のみで若松駅まで乗り潰そうとすると、

洞海湾を回り込む形になって運賃も時間も掛かってしまうので。

折尾駅で18:39発JR筑豊本線普通直方行きに乗り換え。

このJR筑豊本線、部分廃止をしていない「本線」を名乗るJR線の中で

最も短い66.1kmしかないにも関わらず、

原田-桂川(2022/2/28)、桂川-折尾、

それに折尾-若松の3区間で運行が完全に分断されていて、

JRの案内ではそれぞれ原田線、福北ゆたか線、若松線という

別の路線として案内されている程です。

でも、一応折尾駅では対面乗り継ぎが出来るんですね。

18:45、中間駅に到着。

ここで夕食にします。

北九州のご当地うどんチェーン店、資さんうどんです。

基本的にロードサイド店舗しかないので

駅から20分歩きました。

うどんにカツ丼とおはぎのセットとかいう炭水化物の暴力。

中々美味しかったです。

うどんを食べ終えたら中間駅に戻って

20:15発JR筑豊本線普通直方行きに乗り、

直方駅で20:31発JR筑豊本線普通博多行きに乗り換え。

20:47、新飯塚駅に到着。

今夜の宿へと向かいます。

そうなんです、今夜の宿泊地は新飯塚なのです。

きっと、福岡県に精通している人ほど

何故新飯塚?と首を傾げることでしょう。

理由は単純で、元々は博多や小倉で宿を探していたのですが、

この三連休の宿泊費の高騰具合が半端ではなく、

それなりの価格に収まる宿を探したら

この新飯塚しか見付からなかったのです。

先週の河内長野(2024/2/10)もそうでしたが、

インバウンド効果なのか中心街の宿泊費の高騰が激しくて

僕のような旅行者はどんどん郊外に追い遣られていきます。

まあ、それはそれで思ってもみなかった町の

思ってもみなかった一面を覗けて面白いですけどね。

参考文献

[1] 「北九州市離島振興計画 2023」, 北九州市.

コメント