三連休最終日。

関西の鉄道乗り潰しの総仕上げと行きます。

STも暇だからついてくるとのこと。

柴原阪大前駅から8:21発大阪モノレール本線大阪空港行きに乗り、

蛍池駅で8:30発阪急宝塚本線急行大阪梅田行きに乗り換え、

梅田駅で8:53発大阪メトロ御堂筋線天王寺行きに乗り換え、

本町駅で9:05発大阪メトロ中央線学研奈良登美ヶ丘行きに乗り換え。

9:43、学研奈良登美ヶ丘駅に到着。

大阪メトロ中央線と近鉄けいはんな線を乗り潰し、

大阪府の鉄道を完全乗車しました!

9:48発近鉄けいはんな線普通コスモスクエア行きに乗車。

9:58、生駒駅で下車。

ここで乗り換えます。

少し歩いて鳥居前駅へ。

近鉄のもう一つのケーブルカー、近鉄生駒鋼索線です。

近鉄西信貴鋼索線と同じく生駒山地を登る路線で、

営業路線としては日本最古のケーブルカーです。

ここは西信貴ケーブル以上に個性的な路線で…

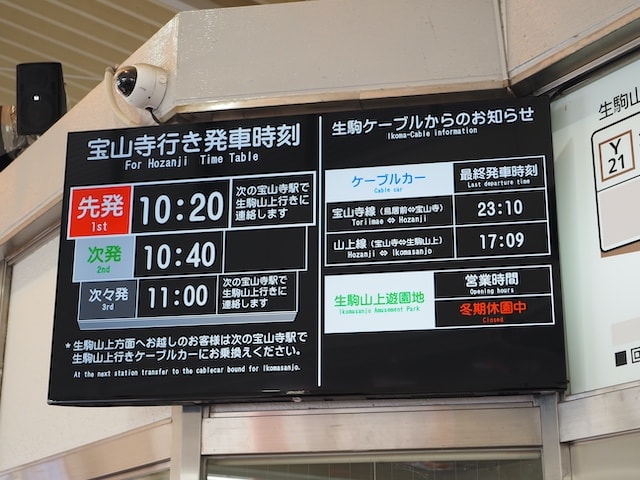

まず終電が非常に遅い。

ケーブルカーでありながら何と23:10発が終電です。

ちなみに、始発は6:15発です。

観光需要オンリーの為昼間しか運行しないのが普通のケーブルカーでは

異例の長時間運行をしています

(比較までに、昨日の西信貴ケーブルは始発9:30〜終電17:05)。

何とこの生駒ケーブル、通勤路線として機能しているのです。

山の斜面も宅地開発された関西ならでは。

その為、こんな唯一無二の特徴も備えています。

分かりますか?

左の車両がメルヘン過ぎるとかそういうことではありません。

これが通勤に使われているというのも

唯一無二と言えば唯一無二ですが。

参考までに、これが昨日乗った西信貴鋼索線の信貴山口駅。

上の写真と見比べて、車両の形以外に

ある決定的な違いがあることに気付いたでしょうか?

そう、線路が2組敷かれているのです!

ただ複線というだけでは?と思ってしまうかも知れませんが、

これがケーブルカーであるということを思い出して下さい。

10:20発近鉄生駒ケーブル宝山寺線宝山寺行きに乗り換え。

1つの線路が中間地点で二手に分かれて

上下列車が行き違うのがケーブルカー。

ということは、2組の線路が敷かれているというのは

複線ではなくて複々線相当だということです(正確には単線並列)。

それだけ需要の多いケーブルカーは全国を見ても他に例がありません。

畳み掛けるように踏切が現れます。

現在の日本で踏切があるケーブルカーはたった2つ、

そう、昨日の近鉄西信貴ケーブルと今日の近鉄生駒ケーブルです。

よりにもよって列車が交換する複々線になっている区間にあり、

しかも何とこの踏切は車が渡れるという唯一無二のものです。

あまりにもオリジナリティに溢れ過ぎている。

10:25、宝山寺駅に到着。

ケーブルカーの上の駅とは思えない栄えっぷり。

通勤需要があるのも頷けます。

ケーブルカーを乗り継ぎます。

10:29発近鉄生駒ケーブル山上線生駒山上行きに乗り換え。

こちらは始発9:09、終電17:09の純然たる観光路線です。

これはまた随分とメルヘンチックな車両ですね。

車両の形がメルヘン過ぎる所為か、

トンネルがボックスカルバートになっています。

つまり、断面が長方形だということです。

車両が食パンみたいな形をしていますからね。

行き違うのもまたメルヘンチックな車両です。

今乗っているのがドレミ号、

あの上から下りて来ているのはスイート号という名前だとか。

333.3‰(=1/3)という旧勾配の中に駅が現れました。

普通鉄道として日本一急勾配の明知鉄道飯沼駅(2012/5/12)の10倍を超える、

日本一傾いた途中駅の一つです。

となれば、こんな面白い駅に降りない訳にはいきません。

10:34、霞ヶ丘駅に到着。

また踏切があります。

実はケーブルカーの踏切ってそんなに珍しくないんじゃないの?

と勘違いされてしまいそうですが、

日本のケーブルカーに踏切は7つしかなく、

その全てが近鉄の西信貴ケーブルと生駒ケーブルのものなのです。

近鉄は踏切が好き過ぎでは。

展望が利くので秘境感はそこまででもありませんが、

この急斜面なので周りに民家は一切ありません。

その為、秘境駅の一つに数えられています。

ケーブルカーはその構造上途中駅を造ると

中間地点から見て対照となる位置にも駅を置かなければなりません。

という訳で、その片割れの駅まで歩こうと思います。

どちらかと言えば、この霞ヶ丘駅がそういう理由で設けられた所為で

周囲に何も無い秘境駅と化しているのですが。

踏切を渡ってハイキングコースへ。

これが駅前唯一の通りです。

中々強烈ですね。

駅周辺に民家は無いと言いましたが、

謎の施設なら一つだけあります。

Googleマップ曰く、生駒リトリートセンターというヨガ施設だとか。

偏見は良くないけど、

人里離れたヨガ施設というと色々思い出してしまう団体が…

少し下ると青龍瀑という滝行用の場所もありました。

滝行というか打たせ湯の規模?

霞ヶ丘駅の相方、梅屋敷駅が現れました。

状況を鑑みるに、まずこの梅屋敷駅を設けたいという需要があって

それによって霞ヶ丘駅も誕生し(てしまっ)たという流れのようです。

急斜面にも関わらず駅前には民家が何軒も。

この辺りが生駒の住宅地の上限のようです。

少し歩くと岩谷の瀧大聖院が現れました。

これが梅屋敷駅を設置した目的なのでしょうか?

覗いてみます。

細い沢筋に所狭しと小屋が建っています。

何の設備でしょうか?

というか、滝は何処に?

…これ?

やっぱり打たせ湯じゃないか…

生駒山はなんちゃって滝行が流行っていたのでしょうか?

小屋は外から見えないように滝行をする滝行ブースでした。

梅屋敷駅から改めてケーブルカーに乗ります。

11:11発近鉄生駒ケーブル山上線生駒山上行きに乗車。

11:17、生駒山上駅に到着。

生駒山上遊園地の最寄駅ですが、

肝心の生駒山上遊園地は冬期休園中です。

その割には結構人が居ますね。

何をしに来ているのでしょうか?

大阪平野を見下ろすという立地上、

多種多様な電波塔が所狭しと立ち並んでいます。

遊園地に隣接して林立しているから新手の遊具のようにも見える。

展望台から俯瞰した大阪平野。

ちょっと煙っていますが、梅田のビル群や三宮の繁華街が見えます。

大阪はあのラインが栄えているんですね。

生駒山上駅には戻らず、そのまま登山道を進みます。

目指すのは…

大和と河内を分つ暗峠です。

峠の部分には今でも石畳が残る古式ゆかしい峠で、

ハイキング客で賑わっています。

峠道はこの狭さですが、

こう見えて実は国道です。

大阪市と奈良市を結ぶというその立地だけ見ると

一大幹線になっていても良さそうなものですが、

実際には全国有数の酷道として名を馳せている国道308号です。

大和(奈良県)側には煩いほど警告の看板が立てられています。

ここまで注意されるその訳は…

国道308号の真髄を見に行く前に燃料補給。

峠の喫茶店で昼食です。

寂れ切っているかと思いきや、

何だかんだ大阪市から近いから賑わっています。

それでは、河内(大阪府)に向かって下りていきます。

初っ端から酷道の空気に満ち満ちていますが、

この程度であればまだ全国区にはなり得ません。

おにぎりはありませんでしたが、

ここが本当に酷道であることの証明を。

普通のおにぎり(国道標識)が無いのは

道路外に余地が無さ過ぎるからでしょうか?

異常気象時通行規制区間が現れました。

この日記の読者の皆様にはお馴染みかも知れませんが、

大雨が降ったりすると自動的に通行止めになる区間のことで、

これがあるということは道が悪くなることを

公に宣言しているも同然です。

普通の峠道の場合、異常気象時通行規制区間は

峠の頂上付近に設定されるものなのですが、

国道308号の場合はここより「下」が異常気象時通行規制区間です。

分かりますか?この違和感。

これはトリック写真などではありません。

この国道308号を国道308号たらしめているのは

この転げ落ちんばかりの激坂です。

登っていく車からはエンジンの焼ける臭いが、

下っていく車からはブレーキの焦げる臭いが、

それぞれ漏れなく漂ってきます。

そして、このヘアピンカーブが…

日本の国道の中で最も勾配が急な地点です!

弧長の短いカーブの内側ほど勾配がキツくなっており、

公式な数値は公表されていないのですが

有志による計測で斜度31%や37%という値が示されています。

先程乗った生駒ケーブルの最大勾配とほぼ同じ数値。

Oリングの上には幾条ものタイヤ痕が刻まれています。

何故こんなにも勾配がキツくなっているかというと、

ここで沢がちょっとした滝になっているから。

普通はこういう事態を見越して

予め九十九折などで高度を稼いでおくものなのですが、

国道308号は相当古い道の経路を継承しているのか

沢にそのまま沿っているのでこんな道になってしまっています。

こんな道を軽自動車でも登っていけるのですから、

現代の技術は凄いですね。

もう少し下ると本当の滝もあります。

山の反対側にある岩谷の瀧とは大違いですね。

何故こちらで滝行をしないのか。

近くに寺院があるからやってはいるのかな?

という訳で、東大阪市の住宅街まで下りてきました。

この辺りが大阪の住宅地の際のようです。

額田駅に到着。

ここでSTとはお別れです。

また来月に会おう!

13:47発近鉄奈良線区間準急大和西大寺行きに乗車。

三度生駒山地を抜けます。

さあ、乗り潰しのラストスパートです。

生駒駅で14:19発近鉄生駒線普通王寺行きに乗り換え。

JR桜井線、近鉄橿原線と平行する向きに

生駒山地の東を走る路線です。

実は元々近鉄信貴線と同じく

信貴山朝護孫子寺へのアクセス路線として敷設された路線。

信貴山下駅からは近鉄東信貴鋼索線が延びていたのですが、

昭和58年に廃止されてしまいました。

14:45、王寺駅に到着。

近鉄生駒線完乗です。

いよいよ総仕上げです。

王寺駅から160mほど歩いて新王寺駅へ。

どう考えたって近鉄生駒線と線路を繋げられる位置にありますが、

昭和36年に至るまで大和鉄道という独立した私鉄の路線だった為

このように分離されてしまっています。

起点終点共にあとほんのちょっとで接続出来る位置にありながら、

路線図でも宙に浮いてしまった書き方をされています。

14:51発近鉄田原本線普通西田原本行きに乗り換え。

名古屋線や大阪線でさえ本線を名乗っていないのに、

こんな孤立路線が本線?

と思ってしまいますが、田原本(たわらもと)の路線で

田原本線(たわらもとせん)です。

路線図では完全に孤立しているかのように描かれていますが、

実は近鉄橿原線への連絡線があって

直通することも可能にはなっています。

旅客列車が直通することはありませんが。

15:10、西田原本駅に到着。

これで奈良県の鉄道を完全乗車し、

関西地方の鉄道を制覇しました!

目と鼻の先の距離にある田原本駅に歩いて

15:14発近鉄橿原線普通橿原神宮前行きに乗り換え。

大和八木駅で15:41発近鉄大阪線特急伊勢志摩ライナー賢島行きに乗り換え。

暗峠ハイキングが想定より少し早く終わった関係で

若干時間に余裕がありそうなので、

あおなみ線もついでに乗り潰してしまうべく

特急で時間を浮かせます。

大和八木駅前で買ったお団子をつまみつつ、

伊勢中川駅で近鉄名古屋行きの列車に乗り換えて名古屋へ…

あれ?何だか車窓に違和感があるような…

ぬわーっ!

間違えて大阪行きの列車に乗っているじゃないか!

名古屋行きと大阪行きが同じホームに来るなんてそんなのありかよ…

名鉄名古屋駅じゃないんだから…

気付いた時には時既に遅し、

慌てて降りた時には東青山駅でした。

気付いたら山奥のこんな何も無い駅に放り出されるって

中々最悪なパターンですね。

どうすれば…

あおなみ線に乗るのは最早不可能ですが、

この東青山駅始発の列車があって

これを乗り継いでいけば新幹線にはギリギリ間に合うことが分かりました。

首の皮一枚で繋がった…

もしもう一駅気付くのが遅かったらと思うと恐ろしいですね。

17:07発近鉄大阪線普通伊勢中川行きに乗車し、

列車を乗り継いで新松田駅へと帰りました。

まあ、あおなみ線はついでじゃなくて今度しっかり乗りに行こう…

コメント