南アルプス南部――

北アルプス(飛驒山脈)、中央アルプス(木曽山脈)と合わせ

日本アルプスと呼ばれる南アルプス(赤石山脈)は、

日本で最も人気の山域である北・中央と比べてマニアック、

悪く言えば人気が無いことで知られています。

甲斐駒ヶ岳(2017/10/1)や北岳(2023/9/2-3)を擁する北部、

つまり山梨県エリアはまだ賑わいを見せているものの、

それよりも南側、つまり静岡県エリアは

日本アルプスの中で最も閑散としている山域の一つです。

何故か?

その最大の理由の一つが絶望的なアクセスの悪さです。

高原リゾートやスキー場が多く、

JR中央本線からの直通特急であったり、

中央自動車道の高速バスで名古屋や東京から容易にアクセス可能な

北アルプスや中央アルプスとは違い、

南アルプス南部の登山口までのアクセスは

1日1本のしずてつジャストラインの南アルプス登山線で

静岡駅から片道3時間半、

または新東名高速道路の新静岡ICから延々70km、

しかもそのほぼ全区間が狭隘な山道という過酷さです。

でもって、その山道がしょっちゅう崩れるものだから

今は静岡県道60号が夜間通行止めになっており、

アクセスが更に悪化しています。

昨夜の仕事終わりにハイエースを借り、新静岡ICから90kmも走って

畑薙第一ダム夏期臨時駐車場にやって来ました。

満天の星空の下で車中泊します。

朝になったら、駐車場の前から出るバスに乗車します。

そう、遥々やって来たこの畑薙第一ダムはまだ登山口ではなく、

ここから更に奥地へと行く必要があるのです。

7:15発特殊東海フォレスト送迎バスに乗車。

車で来ているのに何故わざわざバスに乗り換えるのか?

それは畑薙第一ダムの上、沼平ゲートから先が

一般車通行止めの林道東俣線になっているからです。

登山口までの最後の区間が一般車通行止めになっていること自体は

そこまで珍しいことではありませんが、

南アルプスで特徴的なのがこのバスが普通の路線バスではなく

特殊東海フォレストという会社の「送迎バス」であるという点。

運賃は掛かりませんが、特殊東海フォレストが管理する

ロッジや山小屋に泊まらないと乗車することが出来ません。

今は新型コロナや人手不足の影響で宿泊者数が大幅に絞られており、

予約を取るのが一苦労です。

何故室堂や上高地や広河原のように

運賃を取って普通の路線バスとして運行しないのかと言うと、

一言で言えば危険過ぎるからです。

とにかく地質の脆い南アルプスの只中をもろに突っ切るということで

沿道は落石に次ぐ落石。

安全の為にバスの車内でヘルメットを被らされるほどで、

実際に落石がバスに当たってガラスが粉砕されたこともあったとか。

とても一般の路線バスを走らせるだけの安全性を確保出来ないのです。

歩行者と自転車は通行禁止ではないので

その気になれば送迎バス無しでもアクセス出来なくはありませんが、

その距離がまた段違いに長い。

沼平ゲートから登山拠点になっている椹島まで何と17km。

徒歩なら4時間は掛かる距離です。

自転車を持ち込む登山者も居ますが、

工事用のトラックが頻繁に行き交うなか

凸凹の林道を17kmも走るのは苦痛でしょう。

況して登山用の重いザックを背負っている訳で…

1時間強掛かって椹島に到着。

山深い静岡県北部の角にあって大井川が作った

オアシスのような200m四方の平地です。

ここに南アルプス登山の拠点基地となる椹島ロッヂがあります。

あまり山小屋っぽさの無い平家建ての椹島ロッヂは、

嘗て赤石ダムを建設する際に

作業員の宿舎として建てられたものを転用しています。

椹島は登山の為に開発されたのではなく、

大井川の電源開発と砂防工事という国策の為に拓かれた場所なのです。

今はリニア中央新幹線の工事用の作業員宿舎も建てられており、

こちらもリニア竣工の暁にはホテルに転用される計画だとか。

そうなれば南アルプス南部のアクセスも少しは改善されるのでしょうか…

裏手から大きな音が聞こえてくると思ったら

ヘリコプターが離陸していくところでした。

遭難者の救助…じゃないよな。

受付のあるレセプションスペース。

チェックイン出来るのは13時からだそうなので、

それまで時間を潰します。

平日の過労と夜通しのドライブで疲れた人達はソファに横たわっています。

が、正直僕は全然過労状態ではないので

折角の椹島周辺を散策してみます。

椹島ロッヂはビジネスホテルくらいの設備がある宿泊施設なので、

本格的な登山をせずに椹島の散策だけを目的に来る人も居るとか。

井川社有林の看板。

ここまで特殊東海フォレストの名前が幾度と無く出て来て、

何故一企業がそこまで幅を利かせているのか

訝しんだ人もみえるでしょうが、

実はこの一帯、全て特殊東海製紙という一企業の社有地なのです

(特殊東海フォレストは森林の管理を行う子会社)。

とんでもない広さの社有地ですね…

今となっては管理費ばかりかかるお荷物になっていそうですが。

赤石沢の先に赤石岳を望める牛首峠。

あれこそ今回目指す頂

…の一つです。

流石は3,000m峰、高いなぁ…

上ばかり見ていると気が張り詰めるので

美しい花や蝶でも見て心を安らげます。

これはあつ森で見たことあるから分かるぞ!

カラスアゲハです。

実際には黒系の花に集まる訳ではないんですね。

こちらはあつ森に出て来ないから分かりません。

あつ森頼りの動植物知識…

Google先生曰くキベリタテハだそうです。

日本では冷涼な地域にのみ棲む種類だとか。

大井川に流れ込む千古の滝。

地形図を見るとあの滝を横切って

細い吊り橋へと続く道があるようなので行ってみたいのですが、

道の入口が見当たりません。

通行止めの標識も無いし…

ん?

この看板怪しいような…

やっぱり、裏に桟橋がある!

通行止めのゲートを設置するのではなく、

何の関係も無い看板を然り気無く設置することで

道の存在を無きものにしてしまおうというテクニックでしょう。

この感じは明らかに廃道、

それも代替路が整備された旧道の臭いがしますね。

これは燃える!

登山本番の前に怪我をしないように気を付けながら探索してみます。

谷に落ちてしまわないよう、

片洞門に頭をぶつけないよう、

傾いた桟橋を慎重に歩きます。

小さな谷筋で崩落が起きていました。

石の大きさに殺意を感じる。

滑落しないよう慎重に、

それでいて落石が無い内に素早く通過します。

千古の滝に辿り着きました。

よりによって地盤の脆い南アルプスのど真ん中で

滝を突っ切るように道を付けるのか…

対岸の滝見橋で待機していた人達から

この少し先で大崩落があるという情報を得たので、

吊り橋は諦めてここで引き返すことにします。

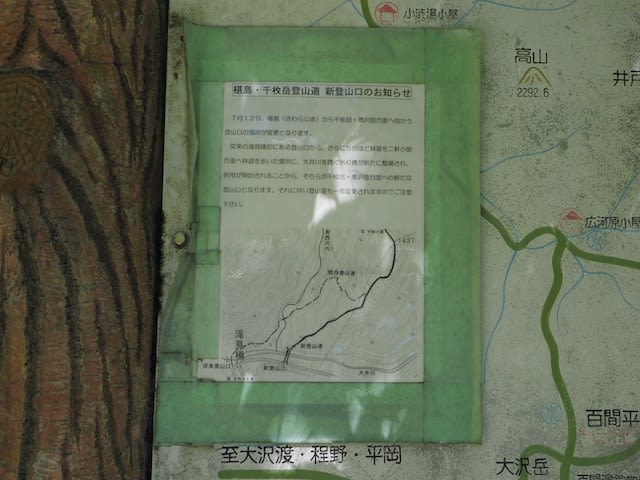

で、この道が何だったかというと…

平成30年まで使われていた旧登山道のようです。

思ったより最近まで使われていたんですね。

あんな危険そうな道を…

お昼時になったので椹島ロッヂに戻って昼食。

山の美味しい空気をおかずに食べるカレーは最高です。

昼食を終えたらチェックインが出来るようになっていたので、

部屋で昼寝します。

昼寝を終えたら椹島ロッヂの敷地内でも見て回ります。

特殊東海製紙、その前身である東海紙料は

明治28年に大倉財閥の創始者大倉喜八郎が

この地の約250km2にも及ぶ山地を購入したことに端を発しています。

その目的は潤沢な森林資源と水力資源を用いた製紙業を興すこと。

それはそれとして大倉喜八郎は赤石山脈に対して

並々ならぬ愛着を抱いていたらしく、

何と卒寿(90歳)の祝いで赤石岳に登りたいと言い出して、

現在の価値で約1.5億円相当もの巨費を投じて

登山道の整備からやらせたとか。

それが無かったら椹島ルートは無かった訳で、

南アルプスは今以上に遠い山となっていたことでしょう。

嘗て山仕事をする人達が

仕事の安全を願ったのであろう井川山神社。

僕も山行の無事を祈願しておきます。

そうこうしている内に夕食の時間。

深い山の中とは思えない凝った料理が並びます。

想像以上にクオリティが高い。

それでいて山標準でご飯とお味噌汁がお代わり自由なのが嬉しい。

明日からの長期山行に備えてたらふく食べてから寝ました。

コメント