7:23、起床。

色々ありましたが、今日が最終日です。

しかし、最終日だからといって何もしない訳ではありません。

寧ろ、Guam(グアム)滞在という意味では

今日がメインだと言っても過言ではありません。

迎えの車に乗り込んでAntonio B. Won Pat国際空港

(アントニオ・B・ウォン・パット国際空港)へ。

しかし、向かうのは旅客ターミナルではありません。

その反対側に位置する駐機場です。

元々はアメリカ空軍の施設だったそうで、

窓の少ない非常に無骨な建物です。

ここで飛行機についての基礎知識を学ぶ

…と聞きましたが、メーデー民であることがバレたので

大分免除されました。

墜ちる事例ばかりだけどそれで良いのだろうか。

そして格納庫へ。

数々の小型飛行機が駐機されています。

ただ見学するだけではなくて乗ります。

今から乗るのは小型機の代名詞セスナ172。

遊覧飛行でもするのか?と言われそうですが違います。

遊覧飛行ではなく訓練飛行です!

スーパーカーに並ぶ男子の夢である飛行機操縦。

ここは飛行機の本場アメリカ合衆国なので、

ズブの素人でも教官同乗の下であれば

飛行機を飛ばすことが出来るのです。

セスナは空のスーパーカブとも言える名機で、

1950年代の初登場時から基本設計は変わっておらず、

この機も40年選手です。

自動操縦どころか油圧さえ存在しない簡素な設計。

それこそ、ローバーミニやS2000を彷彿とさせる

率直極まりない操縦性で

今も尚世界各国でバリバリ現役を貫いています。

駐機場から地上走行して滑走路06Rへ。

セスナ172の離陸滑走距離(293m)の優に10倍を超す、

ジェット機も離着陸する3,052mの滑走路です。

足下のラダーペダルで車輪を操作して曲げるのですが、

これが中々難しい。

プロペラが回りっぱなしで機体は進み続ける中で

そもそも機体によって左右どちらかに曲がる癖がある上、

車輪の反応がかなり鈍いというのと、

ペダルの固さが左右で全然違うので直進が儘なりません。

しかし、一度空に浮き上がると

地上での焦れったさが嘘のような機動性を見せます。

当たり前の事実ではありますが、

飛行機はやはり空の乗り物ですね。

機敏過ぎるが故に操縦桿やペダルは数mm動かすだけで

思った以上に進行方向が変わります。

離陸から高度2,300ft、速度80knでの水平飛行に移り、

操縦感を掴んできたらいよいよ本題へ。

この飛行学校の催行するアクティビティは

体験操縦というコースが最も人気だそうなのですが、

今回参加しているのは体験「訓練」です。

何が違うのかというと、

(免除された座学が恐らくちょっと違うのと)

急旋回やタッチアンドゴー、失速回復といった

緊急時の操縦を行う点です。

急旋回ではバンク角45°まで機体を傾けて旋回します。

中型以上の旅客機は通常の運航で20°前後が最大の為、

45°というのは普通に飛行機に乗っていても経験出来ません。

このまま横転するんじゃなかろうかとも感じる角度で、

高度を維持する為に機種上げをすると

遠心力で相当なGを感じます。

タッチアンドゴーは着陸後すぐにまた離陸する訓練で、

これまた旅客機では有り得ない行為です

(着陸を直前で諦める着陸復行2019/2/9とは別物)。

何故こんなことをするのかというと、

離着陸という飛行機の操縦で肝になる技術を

一度の訓練で複数回経験する為。

F-1戦闘機のシミュレータ(2020/1/13)で

一番苦手だったのが着陸ですが、

軟着陸させる為のフレア操作で機首を上げ過ぎて

再上昇しそうになってしまったりはしたものの、

何とか成功させることが出来ました。

そして、一番おっかないのが失速回復訓練。

失速とは飛行を続けられないほど速度を落とすことで、

物理的には気流が翼から剥離して

揚力が失われることを意味します。

訓練では出力をアイドル状態まで絞って

フラップを出し機首を上げ、

対気速度を落としに落として失速させます。

この時の速度は30kn未満(50km/h前後)。

速度が遅過ぎることを警告するブザーが

若干間抜けな音をコックピットに響かせていたかと思うと、

突如身体が浮き上がる感覚を覚えて

機首がストンと下を向いて落下し始めます。

それはもう本能的に恐怖を感じざるを得ません。

では、ここで問題です。

飛行機が失速状態に陥った時、

パイロットは一体何をすべきでしょうか?

正解は、機首を「下げて」推力を上げることです。

落下し始めているのに下を向かせるというのは

本能に真っ向から挑むような行為ですが、

失速はそもそも機首を上げ過ぎると起きる現象であり、

しかも速度を増すのに一番確実な方法は

落下して位置エネルギーを変換することですから

物理学的には全く以って合理的なのです。

ただ、やはり少し直感とは反するので、

パイロットはこの訓練を何百回とやって直感を上書きします。

それを怠るとエールフランス447便みたいな事故が…

というメーデートークを教官と楽しみました。

着陸後は給油地点まで手押しでのバックもさせてもらいました。

飛行機を人力で動かすのか?と驚かれるかも知れませんが、

飛行機は軽量化が至上命題。

セスナは自重があのホンダ ビート(2021/8/1)より軽い744kgしかなく、

残っている燃料やら諸々込みでも1t切りという

現代の軽自動車よりよっぽど軽い重量しかないので、

想像よりも遥かに簡単に押せます。

いやー、最高に満足したツアーだった。

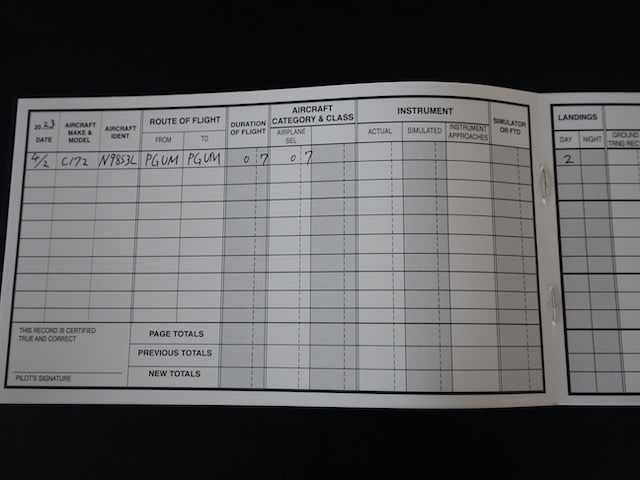

今日の飛行はFAA(連邦航空局)公認のフライトログとして残り、

操縦士免許を取るのにも利用出来るそうです。

操縦士免許を取りたくなってしまう…

名残惜しいですが、日本に帰ります。

JAL942便に搭乗。

(以降、日本時間UTC+9.0h)

19:38、成田国際空港に到着。

という訳で、今回のミクロネシア旅行が終了しました。

コロナ禍のまま学生生活が終わって、

最早マイナー国巡りは二度と出来ないのかと絶望しましたが、

遂にこの時が戻ってきました。

コロナ禍になる前の最後にした海外旅行の行き先が

南太平洋だった僕にとって、

再び太平洋の島国を旅行出来るようになったというのは、

3年間止まっていた時が動き出したような感慨を覚えます。

島国はやはり独特の時間や温度感があり、

情報の得難さも相俟って

未知の世界に飛び込んでいるという感が殊更強いです。

同じミクロネシアに属する島国であり、

正直違い以前にその存在すら認識されていないことが多い

マーシャル諸島共和国とミクロネシア連邦。

マーシャル諸島は人が良く、海も圧倒的に綺麗ですが

その代わりに所謂観光地のようなものは皆無、

ミクロネシア連邦はぼったくり的な輩も現れつつあるものの、

観光地として面白いと言った

予想以上に国の色としての違いがあり、

複数の国を巡る醍醐味を久し振りに思い出しました。

やはり、これでこそ旅行!

このレベルの旅行がいつまで許容されるのかは謎ですが、

だからこそ行ける内に行けるだけ行っておきたいですね。

それがコロナ禍最大の教訓です。

コメント