7:00、起床。

昨夜は波の音が結構聞こえるなぁ…

なんて思っていましたが、

それもそのはず、窓の外はもう海でした。

これ、ブロック塀が無かったら沈んでいる立地なのでは…?

Majuro Atoll(マジュロ環礁)の細さを物語る一幕です。

宿のあるRairok(ライロック)は郊外地域で何も無いので、

乗合タクシーを捕まえて都心、

行政の中心Delap(デラップ)地区、

商業の中心Uliga(ウリガ)地区、

居住の中心Darrit(ダリット)地区、

合わせてDUDとも呼ばれるダウンタウンへ向かいます。

1984年に日本政府の援助によって建造された

Majuro Bridge(マジュロ橋)。

この橋の頂点(海抜6m)がMajuroの最高地点だとか。

この橋が無かった頃は空港からダウンタウンまで

どうやって移動していたんですかね?

渡船?

ダウンタウンに近付くにつれて道が渋滞してきました。

想像以上に車が多いです。

Uligaに到着。

大都会です。

環礁の上に造られた国ということで

ツバルくらいのイメージを持っていましたが、

全く規模が違います。

人口からしてFunafuti Atoll(フナフティ環礁)の4倍です。

何と5階建ての建物まで存在します。

これだけ都会となると一般には治安も悪くなるものですが、

Majuroの人達は温厚そのもので犯罪の気配は皆無です。

ただ、野良犬(放し飼いの犬?)が滅茶苦茶多くて

この暑さにも関わらず吠えて接近してくるので、

その意味では出歩くのが怖いとも言えます。

ただ、そんな首都のど真ん中でもこの海の美しさ。

中島敦がヤルート支庁を最も気に入ったというのも頷けます。

スペインや米国の影響なのか

マーシャル諸島にはキリスト教徒が多く、

コンクリート造りの無骨な教会がそこかしこにあります。

この民家みたいな建物はフラグシップキャリア

マーシャル諸島航空のオフィスです。

太平洋に散らばる各環礁を繋ぐ国内線を運航していますが、

マーシャル諸島航空は国営航空だというのに

国際線を一本も飛ばしていません。

そもそも、保有している機材が2,000kmも飛べない

DHC-8-Q100(日本では沖縄離島線に充当)が1機と、

その半分しか飛べないドルニエ228

(日本では伊豆諸島線に充当)が2機だけなので、

一番近い先進国のHonolulu(ホノルル)まで届きません。

ミクロネシア連邦、キリバス、ナウル(2020/2/8-9)ならギリ届きますが…

そう考えると、破産してしまったとはいえ

未だにきちんと国際線を飛ばしているナウルは立派ですね。

ちなみに、マーシャル諸島にアクセスする

ユナイテッド航空以外の唯一の空路がナウル航空だったりします。

Kwajalein(クワジェリン)もそうでしたが、

強烈な台風に耐える為なのか

どの建物もコンクリート製の直方体で変わり映えしませんね。

これは司法省の建物のようです。

司法省の隣にあるAlele Museum(アレレ博物館)。

マーシャル諸島の文化を覗いてみましょう。

建物の1階が掃除中だったので2階へ。

何か村役場併設の小さな図書館みたいですね。

日本文学特集なんてコーナーもありました。

元日本領だったこともあり日本とは関係が深いです。

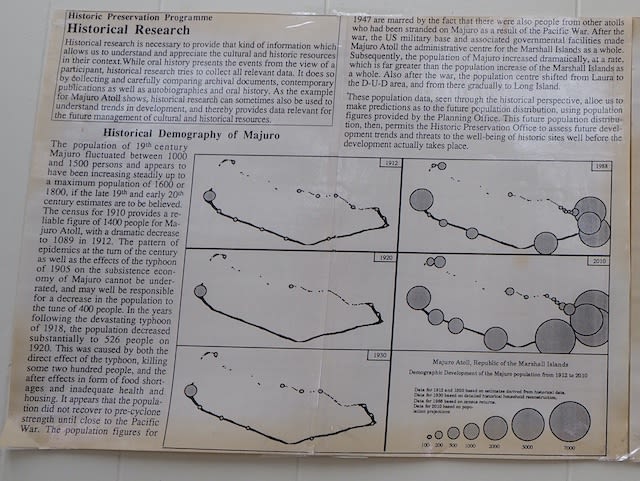

Majuro Atollの人口推移。

戦前は今のDUDがある東側ではなく

西側に人口が集中していたんですね。

そもそもMajuro Atollの南半分が一繋がりになったのは

米軍が埋め立ててからのことだそうで、

それまでは西端にあった当時人口最大の島、

現在のLaura(ローラ)に相当する場所が

Majuroという島名を冠していたそうです。

図書館はそこまで見るものが無いので、

掃除が終わったのを見計らって1階の博物館へ。

これが国立博物館の入口なのか…

マーシャル諸島の地図。

ほぼ海です。

地図というか最早海図?

微かに存在する島々は揃いも揃ってこの細さ。

マーシャル諸島共和国はバチカン等の都市国家を除くと

世界で3番目に陸地面積の小さな国なのです。

ちなみに、1位はナウル(2020/2/8-9)、2位はツバル(2020/2/4-6)なので

これで世界最小島国トップ3を制覇です。

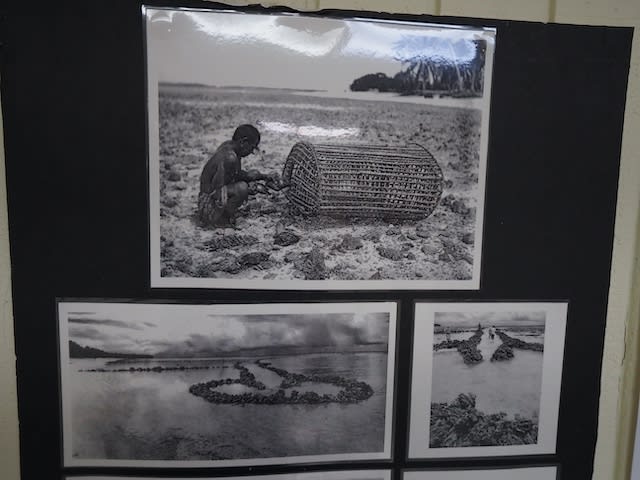

そんなお国柄なので、昔から主たる移動手段は船。

このような左右非対称のカタマラン(双胴船)に乗って

島から島へと移っていたそうです。

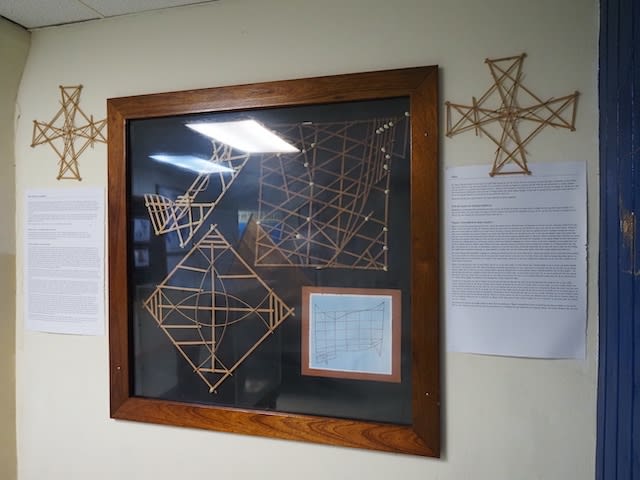

しかし、広い太平洋を案内無しには動けません。

その為、マーシャル諸島の人達は独自の星座を用いて

方角を見極めていたそうです。

星以外にも、太陽、風、海流…

自然が齎すあらゆるものを道標にしていたとか。

その航海術はマーシャル諸島人を以ってしても

口伝だけで受け継いでいくのは難しかったようで、

このMeto(メト)、或いは英語で

Stick Chart(スティックチャート)と呼ばれる

枝と貝殻を用いた海図で伝承していたそうです。

枝の交点に付けられている小さな貝殻は島を表し、

枝の向きは海流や風の向きを表すのだとか。

ただ、今やマーシャル諸島の人でも

Metoそれ自体の作り方は分かるものの、

どのように読み解くのかが分かる人は殆ど残っていないとか。

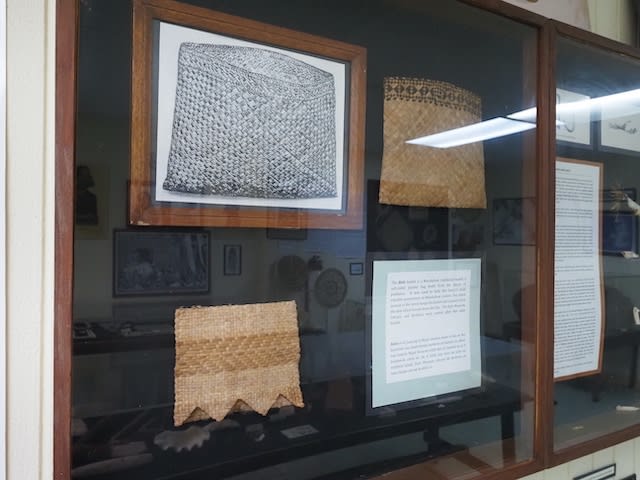

こちらはマーシャル諸島の民芸品。

椰子の葉などを用いた編み物で、

日本統治時代の名残から「アミモノ」と呼ばれているとか。

そんじょそこらの民芸品とは一線を画す緻密さです。

昔からこんなに細かったのでしょうか?

昔からこんなに細かったのか…

マーシャル諸島人は職人気質ですね。

この博物館の名前になっているAlele(アレレ)というのも、

アミモノの一つであるこの袋のことを指します。

家族で最も年配の女性が

家で一番価値のある物を保管するのに用いていた道具だとか。

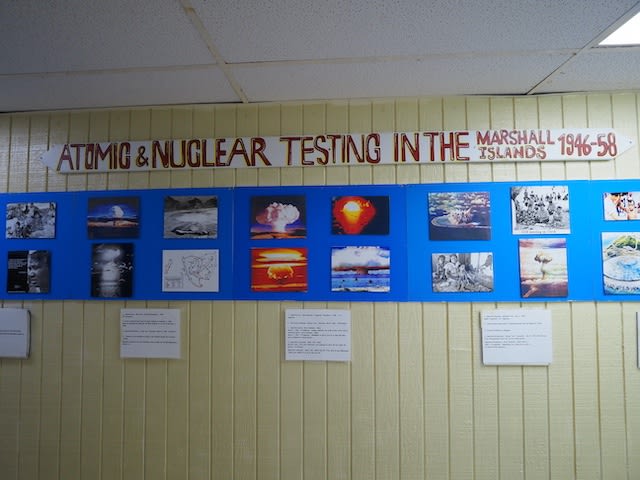

あと、マーシャル諸島と言えば忘れてはいけないのが

冷戦時代に米軍が行った67回もの核実験です。

北西部に位置するBikini Atoll(ビキニ環礁)と

Enewetak Atoll(エニウェトク環礁)で行われ、

今もなお放射能汚染が残っているそうです。

その一方で米国は最大の支援国でもある訳で、

マーシャル諸島の人達はどういう感情を抱いているのでしょうか…

…それは日本の対米感情も同じか。

博物館を見終えたら、スーパーマーケットで買い物。

Guam(グアム)にもあったPayless Supermarket

(ペイレス・スーパーマーケット)です。

中々の品揃え。

流石にGuam並みとまではいきませんが、

不自由することはありません。

…生鮮食品を除けば。

リンゴしか残っていない…

野菜は99.9%輸入だろうし、

船のスケジュール次第ではこうなるんだろうな…

この状況下でも沢庵はあります。

マーシャル諸島の人達が沢庵を求める理由も分かる気がする。

お腹が空いてきたので昼食にします。

Tuna Melt(ツナ・メルト)というサンドイッチ。

これが凄く美味しい!

流石は遠洋漁業の聖地マーシャル諸島。

日本で同じものを出す店があったら通います。

さて、昼食を終えたところで

Majuro Atollの反対側にあるLauraを目指してみます。

Majuroの交通機関は乗合タクシーのみです。

ダウンタウンでは10秒に1回くらい通るタクシーを

手を上げたり目配せしたりして停めれば、

同じ方角に向かう客を適宜拾っていって、

何処でも自由に乗り降り出来ます。

何なら家の軒先まで入ってくれます。

料金は地区毎に決まっており、Rairok-ダウンタウン間で$2.50、

ダウンタウン内の移動なら$1.50。

確かに、これはMajuroの交通事情に

極めて良く合致したシステムであると言えます。

細長いMajuro Atollでは移動は1次元方向に制限される為、

西行きか東行きかの方向さえ合わせれば

基本的に同乗者の目的地が競合することはありません。

誰かの目的地は必ず他の誰かにとって通り道なのです。

ですから、乗合タクシーが幹線道路を往復していれば

全ての移動需要を満たすことが出来るのです。

自然発生的なMaaSと言えるのではないでしょうか。

但し、Laura地区はかなり離れているので、

なるべく沢山、それも長距離のお客を集めないと

安い運賃では元が取れません。

その為、Laura(とその近くのWoja(ウォジャ)や

Ajeltake(アジェルテーク)も?)を目指す

長距離客だけを集めたミニバンが、

RREことHotel Robert Reimers(ホテル・ロバート・ライマーズ)の

Western Union(ウエスタンユニオン)前の駐車場から出ています。

ネット上の情報だと「バス」と紹介されていますが、

タクシーの印を屋根に乗っけているので

やはり乗合タクシーだと考えた方が良さそうです

(この写真ではまだ乗っけていませんが)。

乗客が集まったら適宜発車で時刻表が存在しない為、

「時間の無い観光客にはおすすめしない」

みたいな情報もありますが、

時間の無い観光客に薦められるようなものは

そもそもマーシャル諸島には存在しません。

時間が無いとまずマーシャル諸島に到達さえ出来ないし。

空港を通り過ぎて殊更陸地の細いAjeltake地区に入ると

80km/hで飛ばし出しました。

愛知県民でもこの道で80km/hは出さないぞ…

ただ、それくらい飛ばさないと

時間が掛かって仕様が無いというのもまた事実です。

世界地図では点でしか描かれませんが、

Majuro Atollの幹線道路は48kmもあるのです。

原付で十分だったFunafuti Atollとは全然違います。

1時間掛かってLauraに到着。

運賃は$4.00でした。

運賃設定が大分歪だな…

遠距離逓減制?

Lauraの先端までは歩いて向かいます。

観光地を演出する為じゃなくて

自生している椰子の木の葉の擦れる音が何とも心地良い。

ここLauraにはTyphoon Monument(台風記念碑)という

日本とマーシャル諸島の繋がりを示す石碑があって、

大正7年に大型台風がMajuroを襲った際に

大正天皇がポケットマネーで救済したことを記しています。

日本語で記しても理解してもらえないのでは。

と思ったけど、立てた当時は日本領だったのか…

Li Jelbabub Beach(リ・ジェルバブブ・ビーチ)に到着。

Laura Beach Park(ローラ・ビーチ・パーク)とも呼ばれる

Majuroの先端です。

マーシャル諸島の土地は道路以外全て私有地なので、

地権者に入園料$1.00を払います。

広々した園内。

他の環礁から来たという生徒達が遊んでいます。

純白の砂浜に透き通った海…

実に美しい…

マーシャル諸島を「太平洋の真珠の首飾り」と讃えた

Robert Stevenson(ロバート・スティーブンソン)も

こういう景色を見ていたのでしょうか。

僕の技術では写真に写し切れないのが悔やまれます。

離島あるあるですが、

地元民は基本的に海水浴をしないので

ここを訪れる人達の目的は大体ピクニックです。

潮風に吹かれながら何をするでもなく過ごすのは

実に贅沢な時間です…

一頻りのんびりしたらダウンタウンに戻ります。

道中、お客を拾う為にAjeltakeの民家に入っていきます。

家の裏手には美しい礁湖が広がっていますね。

で、この家から外洋側を見た眺めがこれです。

すぐそこにまた海があります。

Majuro Atollの細さがお分かり頂けたでしょうか。

Delapまで戻って来ました。

ここにMJCCという日系スーパーがあり、

情報収集が出来ると聞いたので寄ってみます。

おお、見慣れた日本のお菓子がずらりと。

全くホームシックにはなっていませんが、

情報を頂いたお礼にと買ってみたら

滅茶苦茶美味しく感じました。

犬に注意しながらUligaまで歩きます。

この建物はCollege of the Marshall Islands

(マーシャル諸島短大)だとか。

RairokにはUSP(南太平洋大学)のキャンパスもあります。

RREまで戻って来ました。

夕暮れの色が溶けた海がとても良い…

ここで明日の予約をしました。

そのまま夕食。

お昼のサンドイッチが美味しかったので

マグロステーキを頼んでみました。

これがまた凄く美味しい!

こういうジューシーなマグロのステーキって

日本ではあんまり見ない気がする。

マーシャル諸島良きですね。

この後は乗合タクシーを捕まえて宿に戻りました。

マーシャル諸島の国旗を思わせる夕焼け。

明るい内に行動を済ませるのは

山と離島の鉄則です。

Majuroの人達は皆とても親切でフレンドリーです。

英語の通用度は7割くらいといったところですが、

こちらから何か尋ねると親身になって答えてくれます。

あと、ちょっと不思議なのは僕に対して話し掛ける時、

まず間違い無く最初に言われるのが

「貴方ここに住んでいるのよね?」

だという点です。

言う程現地在住に見えるか…?

日本人観光客が少な過ぎて、

JICA関係の日本人しか居ないということなのでしょうか。

コメント