6:30、起床。

三宅島もそう大きな島ではないのでのんびり行きます。

起床時間が早めに見えるのは朝食が早いからです。

今日も荒々しい姿で鎮座する雄山。

今立っているこの場所はサタドー岬と言い、

ヒンディー語で「地獄」を意味する単語に由来するとか。

…という話が案内看板に書いてありますが、

どう調べてみてもヒンディー語(及びサンスクリット語)の地獄は

「ナラカ(→奈落)」であると出て来ます。

誰かが広めた与太話じゃあるまいな。

外から見たサタドー岬。

灯台の割には先端から一歩引いた位置に立っていますね。

岬の先端には如何にもな跡地が。

嘗ては岬の先端のあの位置に旧灯台があった

…のだと信じて疑わなかったのですが、

あれは風力発電所の跡だそうです。

昭和29〜35年に灯台の電源として用いられていたのだとか。

そんな時期に風力発電所があったのか…

サタドー岬から北に見えるのはひょうたん山。

先端の方の赤い場所は赤場暁です。

昭和15年の噴火でたった22時間の間に形成されたとか。

この左手には昭和37年の噴火で形成された三七山もあります。

噴火が多過ぎて山の命名が適当になってない?

ひょうたん山をもっと近くで見ようと、

グラベルを走って海岸線まで下りて来ました。

…近過ぎて逆に良く分からなくなってしまった。

こう見るとクッキリ2層に分かれていますね。

下が海で冷えて固まった溶岩で、上の赤いやつはスコリア?

チョコとラズベリーの2層ケーキみたいでちょっと美味しそう。

新しい三宅島のお土産にどうだろうか。

このまま島を反時計回りに回っていきます。

お次は椎取神社。

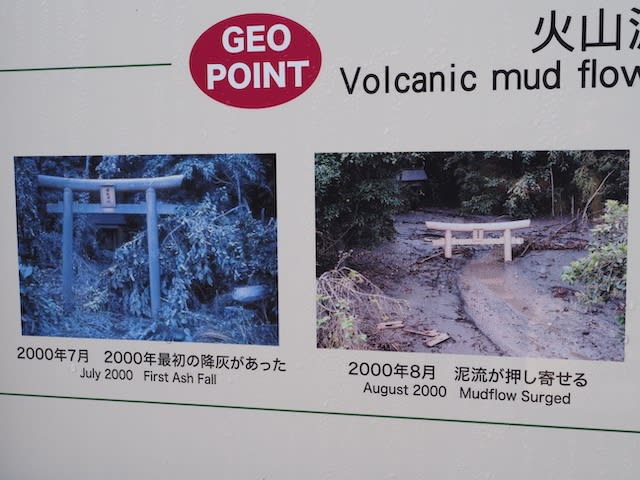

ここは平成12年の噴火で先代の鳥居が

殆ど頭まで埋没してしまったことで有名です。

今もその鳥居は埋まったまま残されているそうなのですが…

何処に…?

埋没鳥居を求めて社叢の奥へと歩を進めてみましたが、

小さな祠しか見付けられませんでした。

まさか、時間が経って完全に没してしまったのか…?

とも思いましたが、

良く見ると現役の鳥居の左に何やら刈り払われた空間があります。

電柱が通行止めだと暗示するかのような圧を放っていますが、

気にせず奥へ進んでみると…

ありました!

これが埋没鳥居です。

もう少し分かりやすく案内してくれても良いのでは。

この鳥居は噴火した時に溶岩で直接埋もれたのではなく、

噴火で山に積もった火山灰がその後に降った大雨で押し流され、

泥流となって押し寄せたことで埋もれたという

二次災害的な原因によるものです。

溶岩から逃げられたからといって安心は出来ないんですね…

とても教訓になる遺構です。

このまま行くと次は島の北部に位置する神着集落と伊豆集落。

支庁舎や警察署がある島の中心街なのですが、

観光という点ではあまりパッとしません。

何か無いだろうかと色んな地図を見比べていると…

三宅村交通公園なる公園を発見してしまいました。

交通公園と言えば、ゴーカートなんかが借りられて

子供達が交通法規を学べるように整備されている場所ですが、

異常に奥まった場所にある為

あまり子供達が気軽に遊びに来そうな場所には見えません。

だとしたら一体どんな目的で…?

見えて来ました!

中央線が引かれたコースは如何にも交通公園のそれ。

ただ、やはり子供の気配はありません。

交通公園使用上の注意事項…

この書き方はまさか…

ここは三宅島の車校(自習形式)なのか!

良く見るとS字カーブやクランクなど

懐かしいギミックがそこら中に散りばめられています。

確かに、三宅島の広さだと車は必須だし、

だからと言って本土まで出て車校に通うのは厳しいから

ここで腕を磨いて一発合格を目指すということか…

大人の為の交通公園なんですね。

折角なので僕等もクランクや切り返しや

S字カーブやアウトインアウトのコース取りなど

運転技術の復習をしておきました。

神着集落ではもう一つ、

三宅島名物の牛乳煎餅を味わっておきます。

牛乳煎餅とは水を使わず牛乳のみで小麦粉を焼き上げたお菓子で、

煎餅の名の通り市販されているものは結構硬いです。

しかし、この製造所兼直売所では

焼きたてでまだ柔らかい牛乳煎餅を食べることが出来るのです。

ブリヌイとクッキーの中間と言うか、

柔らかさと硬さともちもちが共存した不思議な食感です。

これが三宅島銘菓か。

…とここで2つ残念なお知らせですが、

牛乳煎餅発祥の地は伊豆七島ではあっても大島の方らしく、

更に平成12年の噴火で村営牧場が壊滅して以来

三宅島の酪農は無くなってしまったので

今作っている牛乳煎餅の原料は三宅島産の牛乳ではありません。

伊豆集落では三宅支庁舎を見ておきました。

ぶっちゃけ新島より人口は少ないし、

伊豆大島から大して離れていないし、

大島支庁で一つにしてしまっても良かったのでは…?

実際、昔は大島支庁に含まれていたのですが、

昭和18年に分離独立したそうなので

何かしら能動的な理由があったのでしょう。

噴火からの復興や対策で負荷が高いから、とか?

支庁舎の前には見覚えのあるフレーズが。

東京都アピールをしていますね。

人も施設も北部に集まっている為、

嘗てはヘリも伊豆集落のヘリポートに発着していました。

今では飛行機への乗り継ぎの利便性を取って

南東部の飛行場発着になっていますが。

ちなみにこのヘリポート、

駐車場に入るにはヘリパッドを通らなければならないという

有り得ない動線設計になっていたり。

天気が悪くなってきたので、

温存しておいた貴重な屋内観光施設、三宅島郷土資料館へ。

廃校になった三宅村立阿古小学校を改修して造られた資料館です。

阿古小学校って昨日見た

溶岩流で埋もれてしまったあの学校じゃないの?

と不思議になる方もいらっしゃるでしょうが、

阿古小はその昭和58年の噴火の後この地に移転復活しています。

が、直接的な被害は受けなかったものの平成12年の噴火に伴う

4年半にも及ぶ全島避難は相当痛かったのか、

平成19年に生徒の減少が原因で廃校となってしまいました。

1階が旧・阿古小関連の無料展示、

2階が有史以来の三宅島に関する有料展示という造りになっています。

元々流刑地だったという土地柄もあって

流刑人についての展示も結構あるのですが、

そのエピソードが人間臭くて面白かったです。

原則終身刑の八丈島と比べると

比較的軽罪人が流された三宅島だからでしょうか。

罪状は博打や喧嘩関連が多かったです。

お昼時なのでここいらで昼食。

「ペンション&レストラン ココナッツガーデン」という

ハワイ料理やタイ料理でも出してきそうな名前なのに

まさかの中華料理屋というお店で、

名物の南国チャーハンを頂きます。

ピリ辛が南国感を演出していますね。

…中華感はあまり無いけど。

どちらかと言えばインドネシア?

そう言えば、ここまで火山関連の物をありったけ見てきましたが、

火山と言えば外せないあれがまだでした。

という訳で、日帰り温泉へ。

塩分と鉄分がかなり強烈な火山島らしい温泉です。

残念ながら露天風呂は冬季閉鎖中ですが、

窓は開けられるので潮風を感じることが出来ます。

湯船に浸かりながら今日も荒々しい太平洋を望んでいたら…

何だあの切通しは!?

海沿いの玄武岩地帯に

まるでモーセの海割りの如く岩を穿った切通しが見えて

あまりにも見事な姿に目を奪われてしまったのですが、

実際に車で来てみてもそれらしき箇所がありません。

おかしいな…

あ、海食崖がそれっぽく見えていただけなのか。

ここはメガネ岩というジオスポットだそうで、

右の切通しのような地形も

元は左のようなトンネル状だったそうですが、

伊勢湾台風で崩落してこの形になったとか。

いつか左も崩落して改名する時が来るのでしょうか。

そろそろ帰りの飛行機の時間が迫ってきたので、

駆け足で最後のジオスポットを巡ります。

またしても案内が少なくて位置が良く分からず、

中田島砂丘(2021/3/29)を彷彿とさせる砂丘地帯を駆けずり回ります。

あった!

新鼻新山、昭和58年の噴火で最後の火口が形成した火砕丘です。

周りは無彩色なのにあそこだけ鮮やかな朱色になっていますね。

鉄分が多かったのでしょうか。

先端で写真撮影をしている人も居ましたが、

波風によって脆くなっている可能性もあるので気を付けましょう。

僕等は先端へ行くほどの時間の余裕がありませんでした。

時間ピッタリで三宅島空港に到着。

東邦航空と新中央航空という、

知名度ワースト2ではないかという2社が乗り入れる空港。

平成26年までは全日空が羽田便を飛ばしていたそうですが、

撤退してしまったので新中央航空の調布便に変わったとか。

個人的には調布飛行場の方が

羽田空港よりずっと近いから寧ろ有難いけど。

15:00発NCA408便に搭乗。

さらば、三宅島…!

こう見ると溶岩が流れ出した様子が手に取る様に分かりますね。

75分前に三宅島を出た橘丸を追い越します。

船は運賃こそ半額以下なものの、

時間は7倍以上もかかるので

正直飛行機の方が大分コスパが良いです。

15:42、調布飛行場に到着。

これにて今回の伊豆諸島巡りが終わりました。

遂に伊豆諸島制覇です!

ということは、一般人が行ける東京都の有人離島も制覇です。

次は硫黄島と南鳥島…?

コメント