6:34、起床。朝風呂を浴びて朝食を食べたら出発です。

まずは昨日時間が遅くて買いそびれた道の駅の記念切符を買います。

一つ目は道の駅南信州うるぎ。

ここはかなり規模の小さい道の駅ですね。

もう一つは道の駅信州新野千石平です。

この2駅、峠を挟んで道程でも5kmと離れていないのですが…

尾張の過疎っぷりと比較して長野県の過密さは凄いですね。

ただ、意外にも長野県より岐阜県の方が

道の駅の総数は多いそうです。

畏敬の念を抱かせるほどの南信州の深山幽谷を走ります。

ここは嘗てこの地の主要交通手段が舟運だった頃に

信濃恋しと呼ばれた難所。

天竜川の急流が岩壁に当たって上流の信濃へ向きを変えたことから

その名が付いたそうです。

現在では下流にダムが出来たことで天竜川は牙を抜かれています。

で、この近くに是非見ておきたいものがあるのですが、

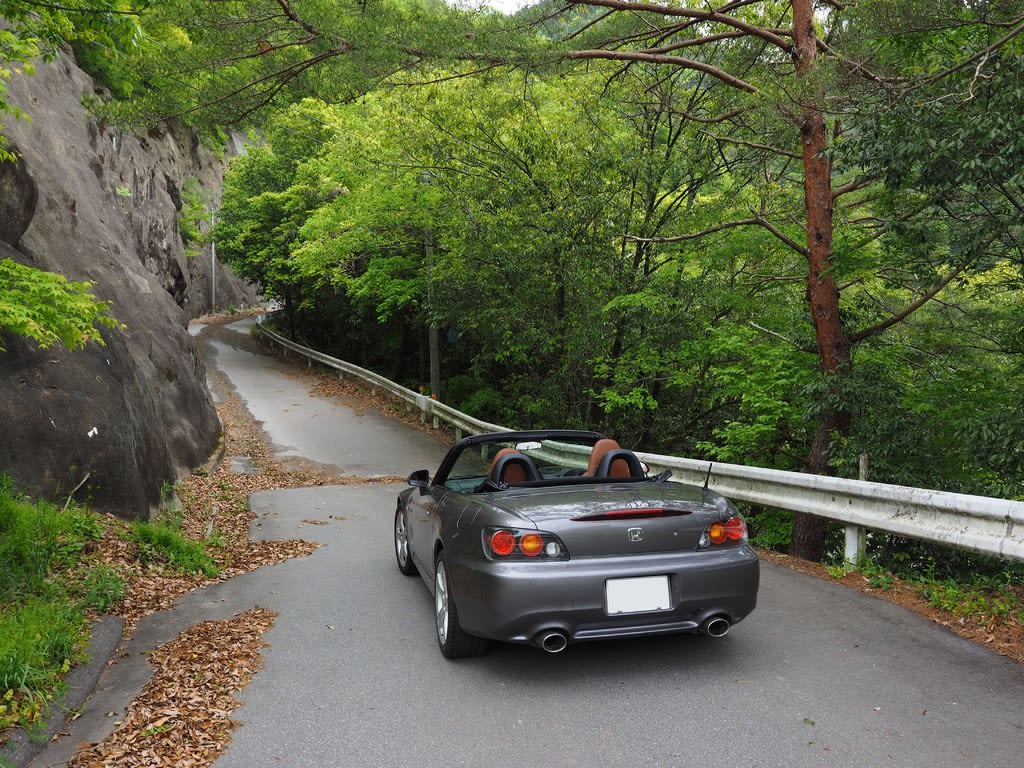

この道は果たしてS2000で通行出来るのでしょうか…

通行止めの標識は無いし、運用上許されてはいるみたいだけど…

擦らないよう1速で慎重に走ります。

この道は行き止まりで対向車が来ないことだけが救いか。

しかし、尖った落石を踏んでパンクしたら洒落にならないので

適宜下車して路面を清掃しながら進みます。

どん詰まりの転回所兼駐車場に辿り着きました。

案外何とかなるものですね。

ここからは正式に自動車通行止めです。

わざわざ標識を立てなくても

通行は物理的に不可能なんだよなぁ。

しかし、こういう標識が立ててあるということは

ここが私道ではなく県道であることを意味しています。

そう、人一人渡るだけでギシギシと揺蕩うこの吊り橋は

れっきとした長野県道430号為栗和合線なのです。

橋の上から良く見ると、まるで新緑の山に隠すかのように

緑色の鉄橋が沢を渡っています。

JR飯田線です。

流石は秘境駅の聖地…

そして、吊り橋県道もJR飯田線の存在が生み出したものです。

吊り橋でしかアクセス出来ない秘境駅、為栗駅です!

「してぐり」と読みます。

実は都道府県道というのはどんな道でも認定出来る訳ではなく、

道路法第7条によって細かく条件が定められています。

具体的には6つの条件が挙げられていますが、

その内の5つは停車場(駅)と町や国道を繋ぐというものです。

だからこそこんな秘境駅にも県道が続いている訳です。

県道に対する法規上の要請なのかも知れませんが、

車両で到達することが物理的に不可能なこちら岸にも

車両通行止めの標識が立ててありました。

吊り橋から駅までの区間は法律上自動車で走っても良いのか…

駅前の一等地には立派な民家が。

事実上この家の為の専用駅ですね。

ただ、家に通じる道が公式には存在しないようなのですが…

非公式な踏切(?)を渡らないと家に入れません。

為栗駅の待合室には避難場所の案内がありましたが、

ここから徒歩2時間も掛かるそうです。

緊急時にそんな余裕はあるのか…?

というか、避難所までの道が普通に崩れているのでは。

時間があれば撮り鉄でもしたいところですが、

今日もまだまだ先が長いので先へ進みます。

さあ乗り込むぞという時に

向こうから工事用のトラックが来て驚きました。

あと1分出発が早かったら

この激細県道を涙目で後退する破目になるところだったな…

長野県道を南へとひた走ります。

この写真は背景の道が綺麗なS字になっていて

S2000にピッタリだと自画自賛している一枚。

ここで唐突にクイズですが、

長野県の中でも、否全国的に見たとしても

屈指の山奥を走るこの長野県道は

一体何号線として認定されていると思いますか?

正解は1号線です。

令和4年現在508まで番号が振られている長野県道の中で

この道こそが頂点に輝く第1号なのです。

もうちょっと賑わいのある道を1号にした方が良かったのでは?

という気がしないでもないですが、

どちらを見ても絶望的なまでの絶壁な上に

中央構造線の間近にあって恐ろしく脆いこの地で

現代の自動車交通を受け止められるだけの道を維持するには、

1号という大看板を掲げて

道路行政を奮い立たせないといけないのかも知れません。

まあ、この道に1号が振られているのは

もう少し別の理由があるのですが、それは後述。

眺めが良過ぎて気付かずにはいられなかったけど、

この工事のされ方ってつまりはそういうことだよな…

一度道路が崖崩れでざっくり抉られたという…

これはもう落石注意とかそういう次元ではないですね。

平岡ダムまで下ってきました。

このダムにもダムカードがあります。

管理所で貰えるのだろうと思っていたら

ここから1.8km離れた平岡駅で配布しているようです。

平岡駅へ行く前にちょっと寄り道。

道の駅の記念切符を集めようと国道418号を走って

道の駅遠山郷にやって来ました。

何か人気が少ないような…

えっ、道の駅は臨時休業中!?

まさかダムのみならず道の駅までこんな不確定要素があるとは…

仕方無いので、営業していた食堂で昼食だけ食べました。

改めて平岡駅にやって来ました。

山間の寒村の駅にしては異常に立派な駅舎に見えますが、

これは宿泊施設が併設されているからです。

ここに泊まるという案もありましたが、

やはりJR飯田線で来た時に泊まるべきだろうということで

今回は却下しました。

駅の売店には秘境駅最中なるお土産が。

最近では秘境駅も随分市民権を獲たものです。

JR飯田線の展示コーナーには

飯田線の測量を手掛けた伝説の測量技師、

川村カ子ト氏の写真が飾られていました。

完全に仙人の見た目じゃないか…

ここまでは辛うじて1号線っぽさを見せていた長野県道1号ですが、

ここからは中央構造線の闇に呑まれていきます。

行政にしては珍しく、感嘆符を贅沢に2つも付けて

この道の脆さを忠告しています。

そんな道をよりにもよって雨の日に、

SUVどころかスポーツカーのS2000で走るのか…

ただ、S2000の最低地上高はプリウスと同じ130mmですし、

全長、全幅、全高は全てプリウス未満なので、

実はプリウスで走るよりはマシだったりします。

傷が付いた時の精神的ショックは桁違いですが。

どうにか車体を傷付けることなく長野県を抜けました。

その先にあるのは…

我等が愛知県です!

ここから愛知県入りする人は1万人に1人も居ないでしょう。

北設楽郡豊根村大字富山(とみやま)、嘗ての富山村域であり、

愛知県最東端の地点でもあります。

あの伝説の小和田駅(2012/4/4)が天竜川を挟んだ対岸にあると言えば

この地が如何に凄まじい秘境かが分かるでしょうか。

なお、ここから道は愛知県道1号になります。

実は長野県道1号は愛知県道1号と実質一体化しており、

更に南へ行くと静岡県道1号にも繋がっています。

こんな人跡稀な地域の道が1号線に指定されているのは、

3県に跨るという特殊かつ広域な道になっているからなのです。

長野県道から愛知県道になったところで

整備状況はちっとも変わりませんが。

ところで、この妙な通行止めはもしかして…

旧道が土砂崩れに飲み込まれているのか!

これはもう落石注意でどうにかなるレベルではないですね。

自分が巻き込まれなかったとしても、

万が一こんな崩落現場に出会したら

一体何kmバックで戻れば良いんだ…

ただ、こんな大規模な崩落があってもきちんと復旧するのは

流石1号線といったところでしょうか。

この規模の崩落だと道丸ごと廃止されることも少なくないので…

県境はとうの昔に越えたというのに、

あらぬ方向を向いた愛知県の標識が現れました。

実はここもまた県境です。

先程の県境よりはまだ通行者数は多いはずです。

と言っても、全く高が知れていますが…

人跡未踏の様相を呈する天竜川。

しかし、この両岸に県道が通っています。

何なら、左岸には鉄道まで通っています。

鉄道さえ通うこの左岸の自治体は…

静岡県最大の人口を誇る浜松市です。

旧・水窪町と言った方が良さそうですが。

そしてここからは今までにも況して道幅が細くて落石だらけの

静岡県道288号を走ります。

S2000もまさか納車3日目でこんな道を走らされるとは

夢にも思っていなかったことでしょう。

あまりに細過ぎる1車線幅の夏焼第二隧道。

1,238mもあるというのに全く待避所がありません。

目を凝らして対向車が来ていないことを確認しないと、

この激狭トンネルを延々バックすることになります。

車道としてはあんまりではないでしょうか?

トンネルの雰囲気で察した方もいらっしゃるかと思いますが、

実はこのトンネルは元々車道として掘られたものではありません。

現在のJR飯田線の旧線なのです。

佐久間ダム建設に際して飯田線が付け替えられた昭和30年に

車道に転用されて今に至っています。

素掘りと覆工コンクリートが入り乱れ、

更には途中で勾配が変わるというちぐはぐ振りは、

鉄道単線用トンネルを車道用に転用し、

尚且つ南側100mはダムに水没しないように

新たに掘り直したという間に合わせ工事の結果です。

トンネルを抜けると…

(トンネルを抜けたところに停車してから

改めて写真を撮っているので、

この写真に写っているS2000は僕のです。)

何と(車道としては)そこで行き止まりです。

ここからは歩くしかありません。

トンネルを出て右(S2000を停めた側)は通行止めでも

左に進めるのでは?

と思った方がいらっしゃるかも知れませんが、

左に進むとこの有様です。

落石でひしゃげた通行止めの標識と

バリケードではなくガードレールで封鎖された路面が

有無を言わせぬ廃道を感じさせます。

日本では実情どう考えても廃道化していても

道路法上は現役の道路ということが多々ありますが、

この先8.2kmは法律上正式に、それも新道無しで廃止されたという

全国的に見てもかなり珍しい区間です。

静岡県道288号で調べるとネット上に数々の奮闘記が見付かるくらい、

ここはその界隈では有名な「険道(廃道)」なのです。

嘗て下流の佐久間ダムまで抜けられた静岡県道288号は、

現在は夏焼第二隧道を抜けた地点まで

辛うじて整備されている県道に成り下がっています。

そんなどん詰まりの割にはトンネル出口の写真に

S2000以外の車も写っていたことに気付いたかも知れませんが、

地元の人達が釣りに来ていました。

これからトンネルを出て右の道を行くつもりだと言ったら、

「川に落ちたら舟で助けに行ってあげるよ」

と言われました。

落ちる可能性がそこそこあるのか…

というか、舟ってどうやって持ってきたのかな?

ここまでの道では牽引して来られそうもないし…

佐久間ダム辺りから乗って来たのでしょうか?

だとしたら何故車が…?

色々と謎はありますが進みましょう。

こちらは歩道級ではあるものの廃道ではなく、

不通に歩く分には何ら支障はありません。

ただ、例によって道路上に落石が多

ガキィーン!

!?

後ろから激しい衝突音が響いたので何事かと振り向いたら、

自分のほんの5mほど後ろのガードレールに

拳大の鋭利な落石が直撃していました。

小雨で既にしっとりと濡れていた額が

冷や汗でずぶ濡れになるのを感じながら大股で歩を進めます。

晴れていようが落石が日常茶飯事のこの地域で

よりにもよって雨天となれば、

ほんの数分の停滞が文字通り命取りになるのは必至です。

この沢などは元々は小さな橋が架かっていそうなのに、

崩れてきた土砂で沢筋が埋没してしまったのを

これ幸いとばかりに雑な舗装を乗せてそのまま跨いでいます。

こんな舗装の仕方はありなのか…?

ここへ来てモノレールが現れました。

急斜面にあるミカン畑などで良く使われる簡易モノレールです。

これが現れたということは

荷物を持って徒歩で行き来するのが辛いほどの急斜面があり、

尚且つそんな急斜面に何かしらの

「人の営み」があることを示唆しています。

急に視界が開けました。

人為的に切り拓かれていて凄い眺めです。

これは確かに落ちるかも…

ここから道は稲妻のように斜面、というか崖を駆け登っています。

その先にあるのは…

夏焼集落です。

天竜川が削った崖に張り付くように拓かれた集落。

ここに辿り着く陸路は通ってきた夏焼隧道以外にありません。

良くこんな場所に住んだものだな…

つい最近まで住んでいたような気配がありますが、

現在では無人化しているようです。

殆どの区間が廃止されてしまった静岡県道288号は

この無人集落の為だけに夏焼隧道を含めた区間が

今もなお維持されているのです。

絶景ですね…

もし誰も住んでいないのなら、

宿泊施設化してくれたら泊まってみたいのに。

対岸の山肌には川面に平行な筋が見えます。

お分かりでしょうがあれが愛知県道1号です。

土砂崩れで帰れなくならない内に戻ります。

来た時には無かった落石が散乱している…

夏焼隧道の手前まで戻ってきました。

実はここには駅があります。

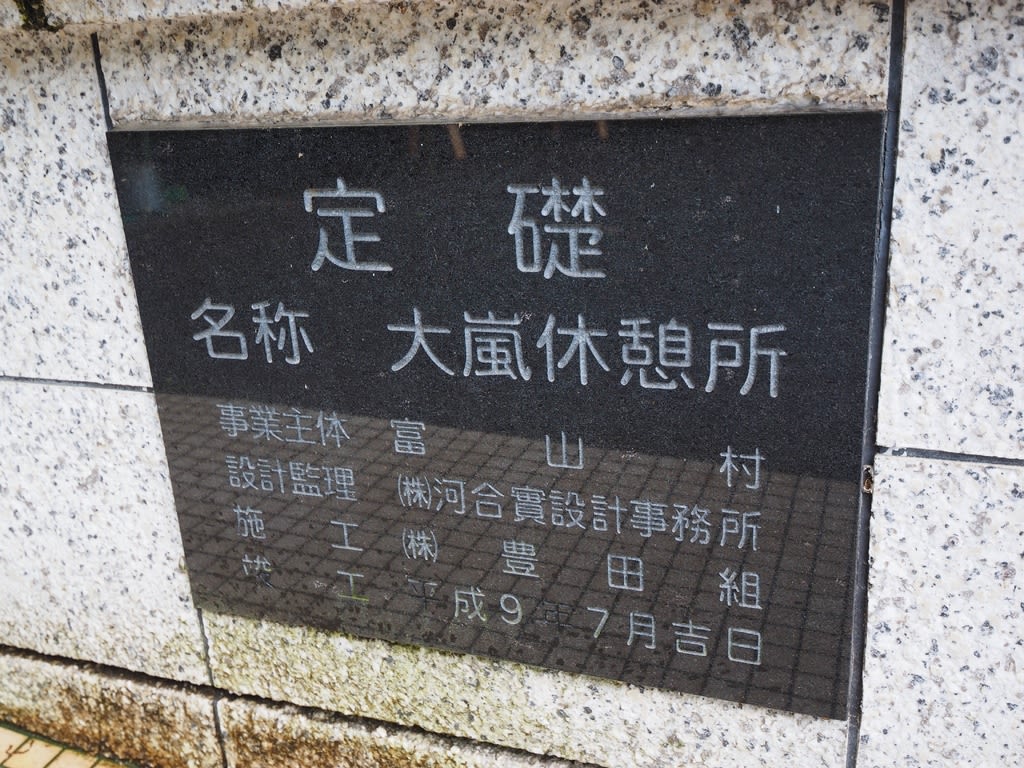

JR飯田線の大嵐駅です。

東京駅を模したという駅舎が秘境にはそぐわないほど立派ですね。

ちなみにこの駅舎、

静岡県にあるのに愛知県(の富山村)が建てています。

静岡県側はさっきの無人の夏焼集落以外

この駅に陸路でアクセス可能な場所が事実上存在しないのに対して、

橋を渡った愛知県側は富山村の中心部がすぐそこにあるので

この駅に対する需要が段違いに多いのです。

…0人か10人かという違いですが。

で、その富山村中心部というのがここ。

村の外れにあるちっこい集落の一つではありません。

富山村最大にして殆ど唯一の集落がここです。

愛知県民ほどここが愛知県であるとは信じられないでしょう。

こち亀のオチにでも出て来そうな駐在所。

奥にあるパラボラアンテナの付いた建物は元村役場です。

この旧・富山村、豊根村と合併する以前は

離島を除いて最も人口の少ない自治体として有名でした。

(合併直前の平成17年10月末時点で218人。

同じ時期の青ヶ島村(2017/8/18訪問)は214人)

もし合併していなかったとすれば現在の人口は62人[1]になり、

離島を含めても全国で最も人口の少ない自治体となっていました。

15年で人口が7割以上減ったのか…

合併したところで豊根村は愛知県で最小の人口ですが。

合併相手の豊根村中心部までの所要時間がまたとんでもない。

驚きの1時間です。

勿論車を使って、ですよ?

知多半島最南端の南知多町だって1時間もあれば

余裕で名古屋市役所まで行けますよ?

長野県天龍村までなら所要時間は半分…と言っても車で30分。

ここが如何に孤立した地であるかが嫌というほど分かります。

そんな土地柄ですからお土産どころか

ご飯一つ食べるのにも難儀します。

唯一食べられそうなのはこのとみやま来富館くらいでしょう。

ここは道の駅チックな施設でお土産も売っています。

未だに富山村を名乗っているんだな…

カフェオレで目を覚ましたらもう一踏ん張りです。

1時間掛かるという豊根村中心部を目指します。

異常気象時通行規制区間…

いや、あるだろうなとは思っていたけど、

15kmは幾ら何でも長過ぎないか…?

お察しの通り、富山村は異常気象時には

外界へ通じるあらゆる道が途絶します。

通行規制15kmは長過ぎるとは言ったものの、

これを見ると15kmも已む無しですね。

地形が険し過ぎるし、民家が1軒たりとも存在しません。

まさか今から急に豪雨になるとは思えませんが、

ただ濡れているだけでも結構怖いので

S2000の機動力を活かしてさっさと抜けます。

嘗て富山村と豊山村の村境だった霧石峠を抜けます。

これで後は下るだけ…

と言いたいところですが、

豊根村中心部まではもう一つ峠を越えねばなりません。

隔絶され過ぎでは…

でもって、この先は3通り道があるのですが、

その内2つは現在とても通れるような状況ではないそうなんですね。

正解は愛知県道426号と74号を通る経路です。

とみやま来富館で情報収集しておきました。

こういう秘境ではGoogleよりも地元民の話が命綱です。

どうにか豊山村中心部まで辿り着きました。

ここも一般的な基準で言えば相当な山奥ですが。

あの富山村役場を見た後だと

豊根村役場がまるで日本武道館のような大きさに見えます。

EVの充電設備まであって先進的。

でも、EVで麓まで出掛けたとして帰って来られるんだろうか…?

豊根村には道の駅もあるので記念切符を入手しておきます。

道の駅豊根グリーンポート宮嶋です。

そして、ここで一つ超重要情報を仕入れておかねばなりません。

…ガソリンスタンドです。

給油の機会を完全に逸し続けてガソリンは残り8分の1ほど。

しかも、今は日曜日の17時前です。

田舎のガソリンスタンドは個人商店みたいな営業形態なので

平気で土日休みとか17時閉店とかしてきます。

案の定、村内のスタンドは今日全て閉じていて、

最も近い20km先にある隣町のスタンドは18時閉店だそうです。

ペースを上げなければ間に合わないけど、

ペースを上げ過ぎるとガス欠になってしまう…!

まさか、こんな耐久レースのドライバーみたいな

苦悩をする破目になろうとは…

幸い隣町までは一方的な下り坂なので、

リフト・アンド・コースト(アクセルを抜いて惰性で走ること)で

燃費走行して勝負に出ます。

何とか勝負に勝ちました。

給油量から逆算すると、燃料はタンク容量の10分の1の

5Lしか残っていませんでしたが…

何はともあれ、新東名高速道路の

新城ICまで下って来られたので凱旋が約束されました。

首都圏も近畿もエグい渋滞だな…

愛知県も渋滞していないか不安でしたが、

全く車の流れが滞ることはなく半田まで帰れました。

これにて帰省完了です!

…いや、戻るまでが帰省か。

参考文献

[1] 令和2年国勢調査

コメント