日本三大秘境の一つ、祖谷へ行きます。

6:00、起床。

昨夜空港で借りたレンタカーに乗って

まずは東を目指します。

やって来たのは龍河洞。

日本三大鍾乳洞の一つです。

他の二つは龍泉洞と秋芳洞なので、

これで日本三大鍾乳洞制覇です。

結構な勢いで水が流れています。

盛夏ですがひんやりとしていて気持ち良いです。

中は結構狭い場所が多いです。

広々していた秋芳洞の方が特殊なのでしょうか。

特徴的な鍾乳石には

厨二病な古風な名前が付けられています。

これを青龍と呼ぶのは名前負け感が半端無いけど。

シフトノブに見える。

記念の滝。

昭和6年に旧制中学の先生だった2人が

この滝の上部を初めて探索したことから、

それを記念して名付けられたそうです。

それを記念するなら2人の名前を付けてあげても良かったのでは。

記念の滝より手前の区間は

弥生時代から人が立ち入っていたそうで、

高僧修行の跡なども見付かっています。

今はふんだんに照明が付けられているから良いけど、

一切の照明が無かった時代に

3週間もこんな場所に留まるとか、

正気を保っていられる気がしない。

この辺りから天井より鍾乳石がぶら下がるようになってきます。

棚田のような鍾乳石が美しいサボテンの丘。

照明も相俟って龍河洞随一の映えスポットになっています。

滝は滝でも鍾乳石の玉簾の滝。

岩盤が傾斜していたらカーテンになったのでしょうか。

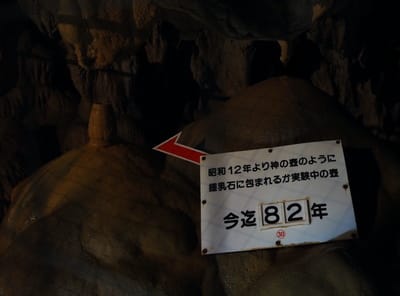

神の壺なるアイテムがありました。

これは鍾乳石が偶然にも壺の形で固まった…

ものではなく、2000年前にここに住んでいた人が

置き忘れた壺が鍾乳石に飲み込まれたものだとか。

ここにスマホを落としたら

2000年後には神のスマホと呼ばれるのでしょうか。

そういう考えなのかは分かりませんが、

昭和12年から置きっぱなしにして

鍾乳石に包まれるか実験している壺もありました。

世界一長い実験の一つでは。

ちょっと広い空間では

流行りのプロジェクションマッピングが行われていました。

流石は日本三大鍾乳洞に名を連ねるだけあって

見応えのある鍾乳洞でした。

予約制の冒険コースもあるそうなので、

次来る時はやってみたいですね。

いつの間にかかなり標高が上がっていたので

駐車場まで下ります。

途中、珍鳥センターなるものがありました。

高知県原産のオナガドリなど

数多くのニワトリが展示されています。

珍鳥センターというよりは珍鶏センターでは。

龍河洞を見終えたら南国ICへ向かって高知自動車道に乗り、

大豊ICで下道に降りて国道32号で吉野川沿いに走ります。

四国山地のど真ん中だけあって道がとにかく細い!

しかし、高知自動車道の開通前は

これが高知県へ通じる一番メインの道路だったというから、

高知県が如何に隔絶された地域かが分かります。

そうこうしている内に県境を越えて

徳島県の祖谷にやって来ました。

日本三大秘境にも数えられる地です。

山奥の秘境となると食事は十中八九蕎麦ですね。

西祖谷は比較的栄えているので、

お店が無くなる前に昼食を摂っておきます。

より本格的な秘境である東祖谷に入ってきました。

これは祖谷の眺めとして殊に名高い落合集落です。

良くぞこんな場所に集落を切り拓いたものだ…

しかし、目指してる場所は更に奥です。

更に東へと走っていくと、

何と道が川に飲み込まれてしまっているではありませんか。

それでも通行止めになっていないということは…

洗い越しか!

千葉県でも一般車通行禁止の私道なら

見たことはありますが、

まさか観光客も通るような道で

滝付きのこんな大胆な洗い越しがあるとは…

シャコタンで来たらお陀仏ですね。

祖谷にシャコタンで来るような馬鹿は召されて当然ですが。

日本三大酷道に数えられる国道439号を走り、

奥祖谷と呼ばれる地域までやって来ました。

これほど精神を擦り減らしてくる道は久々です。

ここには祖谷の代名詞とも言える存在があります。

かずら橋です!

かずら橋とはその名の通りつる草の一種である

葛(かずら)を用いて造られた原始的な橋のこと。

一説には、この地に落ち延びた平家が

襲撃を受けた際にすぐ切って落とせるようにしたともされています。

勿論、現在のかずら橋はちゃんとした強度がありますが、

それでも足元はすっかすか、

歩く度にミシミシと音を立てるので中々怖いです。

祖谷川に架かるかずら橋。

絵になりますね。

ここは奥祖谷二重かずら橋と言って

男橋と女橋の2本のかずら橋があります。

祖谷渓の交通と言えばこれも忘れてはいけません。

人力ロープウェイ、野猿です。

川の両岸を繋ぐ綱に籠が掛けられ、

中を通る綱を手で引っ張ることによって動くというもの。

当然のことながら綱は中央が垂れ下がった懸垂線を描く為、

最後はちょっと頑張らないと対岸まで辿り着けません。

ただ、あまり頑張って速度超過すると

慣性で突っ込んでしまう点にも注意です。

アトラクションとしては結構面白いですね。

毎日使うとなったら話は別ですが。

現代に於ける祖谷渓の交通では

このラック式モノレール、モノラックも外せません。

基本的には作業用のものなので観光客は乗れませんが、

この近くには観光用のものもあります。

時間の都合上今回は乗れませんが…

落合集落に戻って今度は祖谷の暮らしを垣間見ます。

一般公開されている古民家、

長岡家住宅を見学します。

立派な茅葺き屋根の家です。

良い雰囲気ですね…

夏真っ盛りですが、風通しが良いので気持ち良いです。

ただ、山奥だけあって冬の寒さは相当なもののようで、

この床下収納は野菜が凍らないように

「温蔵」する為のものだったとか。

この集落ではこんな感じの古民家で

民宿をやっているところもあるので、

是非一度泊まってみたいものです。

今度は集落の上の方へ行ってみます。

急斜面の集落なので狭い車道は九十九折りになっており、

その間を短絡するように急傾斜の歩道が

縦横無尽に通っています。

蓑を纏ったお婆さんが

急斜面にある茶畑を手入れしています。

畑を歩くだけでも重労働だな…

眺めの良い場所までやって来ました。

とは言え、流石に全体を俯瞰出来るほどの傾斜はありませんね…

この位置にあるのは三所神社です。

神社に見守られていますね。

と見せ掛けて、実はこの神社の位置は集落の上端ではなくて

集落の中央ですが。

小腹が空いたので、直線距離で7km弱、

実経路で11km離れた釣井集落の古民家カフェに来てみました。

閉店中の看板が掲げられていましたが、

お店の前で話していたら開けてくれました。

沖縄的な緩さですね。

山を望みながらの一服は乙ですね…

冬はともかく、夏の間だけこういう場所で研究してみたい。

来年のRESCEUサマースクールの開催地に推してみようかな?

東祖谷を満喫したら、

国道439号にも負けず劣らず険しい

徳島県道32号で西祖谷へと向かいます。

暗くなる前に宿に辿り着かねば…

祖谷渓が大きく蛇行する ひの字渓谷。

米国ならHorseshoe Bend(馬蹄曲がり)と呼ばることでしょう。

学術的には穿入蛇行と言います。

そして、ここにあるのがかの有名な小便小僧です。

ブリュッセルにある本家小便小僧は

世界三大がっかりに数えられていますが、

ここは噂に違わぬ迫力です。

谷底までの高さは優に200m。

縮み上がって用を足せないのでは…

というわけで、今夜の宿は西祖谷の温泉です。

運転技術が無ければ辿り着けない最高の立地ですね。

コメント