東武鉄道の株主優待券を手に入れたは良いものの、

使う機会を逸し続けて有効期限まであと1週間。

来週末は使えないから今日使うしかない!

ということで、株主優待券を消費がてら

久し振りに栃木県へ行ってみることにしました。

6:00、起床。

昨夜は飲み会だったので滅茶苦茶眠いです。

何とか気合いを入れて起きます。

北松戸駅から7:11発JR常磐線

各停代々木上原行きに乗り、

北千住駅で7:33発東武伊勢崎線

区間急行南栗橋行きに乗り換え、

南栗橋駅で8:25発東武日光線

各停新栃木行きに乗り換え、

栃木駅で9:16発東武宇都宮線

各停東武宇都宮行きに乗り換え。

9:58、東武宇都宮駅に到着。

東武が日光方面に全振りしている所為で

県庁所在地なのに影の薄い駅です。

東武ホテルで一日観光券を買い、

東武駅前バス停から10:10発関東自動車立岩行きに乗り換え。

どうせガラガラだろうと高を括っていたら満員でした。

そんなに人気だったのか…

しかし、他の乗客達は資料館前バス停までに全員降り、

終点までは貸切状態となりました。

立岩バス停に到着。

少し歩いてカネホン採石場に向かいます。

ここ宇都宮市大谷町は採石で栄えた町で、

「大谷石」としてその名が知られています。

最盛期の昭和40年代には

大谷石の採石業者が100を数えたものの、

現在も稼働しているのは僅かに7社のみ。

その中でも、露天掘りをしているのはここだけです。

その貴重さもあって日本遺産に指定されており、

この前のゴールデンウィークからは

見学ツアーも行われるようになりました。

バスの乗客が僕以外全員降りた大谷資料館と違って

まだ知名度が低いのか、

僕以外は車できた中高年グループ1組だけでしたが。

ちなみに、僕はGoogleマップで

立岩バス停周辺を見ていて偶々見付けました。

これがその露天掘りの現場。

安政元年から掘り続けているそうで、

深さは30m以上にまで達しています。

ただ、164年も掘り続けている割には小さいような気も…?

ここだけで年間に2,000トン、単位であるブロックに換算して

実に1万本が掘り出されているとか。

そんなに掘ると枯渇してしまいそうな気もしますが、

今判明している埋蔵量だけでも6億トンもあり、

向こう数万年は安泰だそうです。

露天掘り見学の後は販促タイムです。

元々石垣等が主な用途だった大谷石ですが、

最近ではその耐火性を活かして

このピザ窯のような商品も現れています。

というわけで、ピザ焼き体験です。

このピザ焼き体験も見学会に含まれています。

ピザ生地を熱した石窯の中に入れ、

ピザピールを上手く使って

全体が満遍無く焼けるように回転させていきます。

焼き上がりました。

意外と初心者でも焼けるものなんですね。

自分で焼いたピザは美味しいです。

10万円以上するピザ窯は買えないし置き場所も無い…

という人でも大谷石の良さを楽しめるように

こんなお洒落な照明器具も売っていました。

いや、これからまだ歩き回る僕は

重量的に買えませんが。

更にリーズナブルな商品(?)としては

ミソ(茶色い斑点)が多くて

加工品には出来ない大谷石の詰め放題もありました。

消臭効果があるので靴箱に入れておくと良いそうです。

こんなデカい石板を入れられる靴箱なんてあるんですかね…?

さて、今度はバスの乗客が皆降りていった

資料館に行ってみます。

大谷資料館にやって来ました。

大谷石をくり抜いて出来た空間に休憩所が設けられていますね。

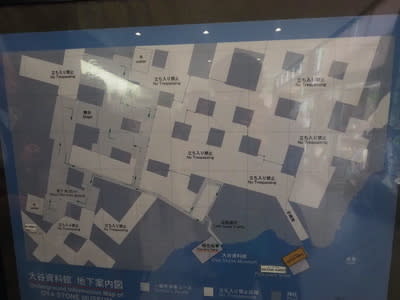

嘗て大谷石を採掘していた業者の分布図。

辺り一体採掘業者だらけですね。

現在も操業しているのは赤く塗られた場所だけですが。

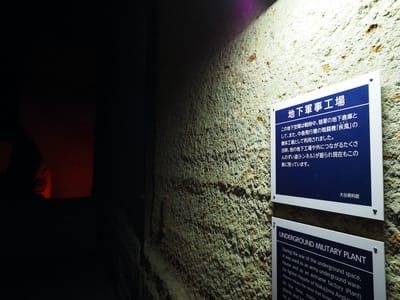

先程のカネホン採石場は露天掘りでしたが、

こちらは坑道掘りです。

昭和61年に操業を終えているので早速中を見学してみましょう。

何と言う巨大な地下空間!

まるで映画の世界です。

一般的な鉱山でイメージされるような

立つことも儘ならないような坑道とは大違いです。

宛ら地下神殿の様相を呈していますね。

これだけ巨大な空間を取ることが出来るというのは、

取りも直さず大谷石の強度、

建材としての堅牢さを体現していると言えるでしょう。

とは言え、落盤しないか怖いな…

これだけ巨大な地下空間を活用しない手は無い

という考えは昔からあったようで、

戦時中には極秘の地下軍事工場も作られたそうです。

今は軍需工場こそありませんが、

映画やドラマの撮影で引っ張り凧のよう。

でも、秋葉原だの赤城山だの

どれ一つとしてここを宇都宮として扱っていません。

秋葉原の地盤がこんなに強固なわけないんだよなぁ。

撮影の時の置き土産なのかは知りませんが、

照明がえらく凝っていますね。

宇都宮にこんな観光地があったなんて…

餃子なんか推している場合じゃないですね。

これだけ超巨大な見学スペースでしたが、

それでも現存している坑道の3分の1にもなりません。

鉱山というのはつくづく桁違いのスケールですね。

お次は大谷資料館からちょっと歩いて大谷観音へ。

ここには大谷石で出来た断崖に

何十体もの仏像が彫られた磨崖仏があり、

日本最古とされる石仏もあります。

お堂の中にあって残念ながら撮影禁止ですが、

石壁にずらっと石仏が並ぶ様は中々壮観です。

ちょっと莫高窟っぽい。

外には高さ27mの巨大な平和観音もありました。

こちらは昭和29年の竣工だそうですが。

境内を散策していたら謎の登山口を発見してしまいました。

そんなに時間的に余裕があるわけではないけど、

これは行ってみるしかない!

片道15分どころか3分で山頂に到着。

もうちょっと掘ったら石林みたいになりそうですね。

それでは市街地に戻ります。

大谷観音前バス停から関東自動車宇都宮駅行きに乗車。

宇都宮中心街に戻って来ました。

えらくエスニックな屋台が立ち並んでいますね。

タイ料理のイベントかな?

しかし、宇都宮まで来てタイ料理はあれなので

とちおとめのスイーツを食べておきました。

実は宇都宮中心部にも大谷石関連の建物があります。

大谷石をふんだんに用いた松が峰教会です。

昭和恐慌の影響を諸に受けながらも昭和7年に竣工しました。

外壁だけではなく祭壇も大谷石造りになっています。

徹底していますね。

石の町としての宇都宮を満喫出来て満足です。

それでは、東武宇都宮線で帰ります。

が、最後にもう一つだけ寄り道。

おもちゃのまち駅で途中下車します。

こどもの国駅に勝るとも劣らない駅名ですが、

あちらとは違ってここは「おもちゃのまち」という

遊園地のようなものがあるわけではありません。

では何故おもちゃのまちなどという駅名なのか?

それはここが本当におもちゃのまちという地名だからです。

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち。

とって付けたような地名ですね。

何故そんな地名が付けられたのかというと、

昭和30年代後半に多くの玩具メーカーが

東京都墨田区からこの地に工場を移転した為、

日本有数の玩具団地となったからなのです。

今では工場団地というよりも

ベッドタウンの色合いが強くなっているそうですが、

住所を訊かれておもちゃのまちと答えるのは

ちょっと恥ずかしそうですね…

というわけで、東武鉄道の株主優待券は

無事に使い切ることが出来ました。

コメント