帰ります。

6:15、起床。

他の3人はまだぐっすり眠っていますが、

一人朝風呂に入ります。

今日は皆それぞれ別の手段で帰るので

僕はこの機会に中国山地の超ローカル線に乗ることに。

流石に鉄分が濃過ぎて賛同者は居ませんでした。

7:00から朝食バイキングを食べ、僕だけ一足先に離脱。

今生の別れではないことを願って宿を後にします。

出雲大社前駅から8:00発一畑電車大社線普通川跡行きに乗車。

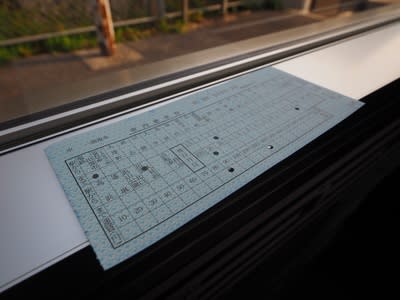

車内販売券を模した乗車券を売っていたので

出雲大社前駅で買ってみました。

この他にも、以前は無かった(ような気がする)

鉄道グッズが大分増えていました。

川跡駅で8:13発一畑電車北松江線

普通電鉄出雲市行きに乗り換え。

8:22、電鉄出雲市駅に到着。

出雲市駅もまた随分と立派になりましたね。

在りし日の大社駅には遠く及びませんが。

何と、出雲市駅に自動改札機が!

しかも交通系ICカードにまで対応しているじゃないか!

2年半前に山陰で初めて導入されたんだとか。

出雲も随分と発展したんだなぁ…

僕が今から目指す地域は

そんな近代化の波とは無縁ですが。

8:39発JR山陰本線普通米子行きに乗り換え。

宍道駅に到着。

懐かしのあの木次線にもう一度乗ります。

9:10発JR木次線普通出雲横田行きに…

…あれ?木次行きになっているぞ!?

まさか、JR西日本お得意の保線運休か!?

でも、時刻表にはそんなこと書かれていないし、

というか、そもそも駅の時刻表には

9:10発の列車は木次行きとしか書かれていないのに

ネットの乗換案内では出雲横田行きになっているのは何故…

まさかダイヤ改正に対応していないとか…?

心配になって運転士さんに訊いてみたら、

木次駅で長時間停車するものの、

この列車はちゃんと出雲横田駅まで行くそうです。

なるほど、長時間停車中に列車番号が変わるパターンか。

焦った…

ネットと現実世界で対応を揃えて欲しいですね。

宍道駅を出るとすぐに山の中に分け入ります。

こんなにすぐど田舎になっていたっけ…

前回は観光トロッコ列車の奥出雲おろち号だったので、

普通列車だとまた印象が変わります。

9:43、木次駅に到着。

ちゃんと列車の行き先が出雲横田に変わりました。

ここで24分間停車します。

折角なのでちょっと途中下車してみることに。

木次駅も縁結びで売ろうとしているのだろうか…

木次駅外観。

桜とトロッコの町と書かれているけど、

そんなに桜が綺麗なのかな?

駅から徒歩1分のところに

斐伊川堤防桜並木がありました。

日本の桜百選にも選ばれているそうです。

まだ一分咲きですね…

駅の裏手にある木次公園の桜は結構咲いていました。

駅前のスーパーで木次ミルクコーヒーを購入。

正直なところ、あの伝説の稚内牛乳以外

牛乳の味の違いは良く分かっていないけど、

ご当地牛乳を見掛けると取り敢えず買ってしまう。

ご当地牛乳マニアとか居ないのかな?

10:07、出雲横田行きに看板を掛け替えた列車が出発。

JR西日本らしい25km/h制限を随所に見ながら、

分水嶺に向かって急勾配を登っていきます。

河津桜が咲き誇る出雲三成駅。

春ですね。

11:15、出雲横田駅に到着。

奥出雲おろち号と全く同じスジですが、

普通列車の場合はここで運転打ち切りです。

ここもまた立派な注連縄が結われた駅です。

頑張って本来より1本早い列車に乗ったので、

ここで2時間弱の自由時間(待ち時間)があります。

奥出雲での鉄分補給は木次線のみにあらず!

ということで、「鉄オタ」として

奥出雲たたらと刀剣館に来てみました。

ここでは、日本古来の製鉄法である

たたら製鉄についての展示を見ることができます。

まず、砂鉄を含む山を削ってその土砂を水路に流し、

比重の違いを利用して砂鉄を取り出す

鉄穴流しと呼ばれる方法で砂鉄を得ます。

山を削った跡地は棚田として利用するそうです。

たたら場に粘土で釜を作り、

火を熾して木炭と砂鉄を交互に入れて製錬していきます。

すると、融けた砂鉄の不純物が釜と反応して

鉄滓(のろ)が排出されるようになり、

更に温度が上がっていくと鉄滓の中で

ケラという純度の高い鉄の塊が成長します。

ケラが十分に成長しきったところで送風を止め、

釜を崩してケラを取り出します。

火を熾してから釜を崩して操業を終えるまでを

一代(ひとよ)と呼びますが、

奥出雲のたたらでは三日三晩、実に70時間を要したとか。

しかし、これでも他地方のたたらに比べると

相当に時間短縮が図られていたそうで、

「三日押」と呼ばれる門外不出の秘技でした。

これが取り出されたケラ。

10t以上の砂鉄を用いて1tちょっとしか得られません。

これを砕いて中心部から良質な玉鋼(たまはがね)を得ます。

これがその中でも最上質の玉鋼一級品。

単なる鉄の色だけでなく、ルビーやサファイア、

金のような輝きをそこかしこに散りばめており、

「玉」の名に違わぬ妖しき美しさです。

古代の人々がここに神秘を見出し、

神への供え物としたのも頷けます。

その玉鋼を何度も打ち延ばしては折り曲げ、

15回繰り返して32,768層構造を作ります。

実演ビデオがありましたが、

赤熱した玉鋼を打つキンッという音が

透き通っていてまた何とも綺麗です。

最後に、1ヶ月掛けて少しずつ少しずつ刀身を研げば

遂に日本刀の完成です。

気の遠くなるような行程の果てに

美しい日本刀が作り上げられるのです。

昔は伝統工芸の良さとか分からなかったけど、

これは素直に感動するな…

しかし、たたら製鉄は工業というよりも芸術の域であり、

実用面で見ると洋式高炉製鉄には全く太刀打ちできず、

一度は完全に断絶した時期さえありました。

とは言え、日本刀の材料としては玉鋼に優るものは無く、

昭和52年に日本美術刀剣保存協会が、

戦時中に軍刀用の玉鋼を製造していた靖国たたらを参考に

たたら製鉄を復活させるに至りました。

これからも伝承して欲しいですね。

本当は昼食も摂る予定だったのですが、

たたらに熱中してしまって食べそびれました。

13:09発JR木次線普通備後落合行きに乗車。

この列車は乗客10人中10人が鉄オタでした。

青春18きっぷの時期だからな…

最大30‰の急勾配で峠に挑みます。

13:30、出雲坂根駅に到着。

3段式スイッチバックで有名な秘境駅です。

ここで20分間停車します。

延命水という湧水が有名なので

この停車時間を利用して飲んでみます。

駅から国道を渡って階段を下りたところに…

…これ?

言い方は悪いけど排水みたいな出し方だな…

味は美味しかったですが。

駅舎の隣にもう少し美味しそうな湧出所もありました。

20分間の停車を終えたらスイッチバックへ。

シェルターに覆われた引込線に入り…

ポイントを切り換えて上っていきます。

乗客の鉄オタ率100%の車内は

あっちへ行ったりこっちへ行ったり大わらわ。

観光列車の奥出雲おろち号と違って

進行方向が変わるという以外の案内は一切無く、

皆が示し合わせたように無言で動く様は

妙な一体感を感じさせます。

こういう一体感はあまり好きではないのですが…

木次線最大のライバルである国道314号の奥出雲おろちループ。

奥出雲おろち号は観光列車だから

減速してゆっくり見せているのかと思っていましたが、

この普通列車も減速してじっくり見せてくれました。

当然の如く、案内は一切ありませんが。

標高727mの分水嶺を越します。

14:33、備後落合駅に到着。

島根方面、広島方面、岡山方面の線路が集う、

中国山地の鉄道の要衝です。

…名目上は。

今はそのどの方面も極端に列車本数が少なく、

ここに押し寄せるのは鉄オタだけとなっています。

この14:33から14:37の4分間は一日の内で唯一、

その三方への列車が一同に介する瞬間となっています。

山間の駅には鉄オタ達のカメラのシャッター音が響き、

往年の賑わいを僅かながら取り戻しています。

そして、僕が乗るのはその中でも最も本数の少ない

芸備線の岡山方面新見行きです。

臨時列車皆無で純然たる3往復/日。

しかも、どういう考えをしていたらそうなるのか

始発列車は備後落合駅周辺で野宿しない限り乗れず、

最終列車は広島方面からだと1時間半、

島根方面からだと3時間以上接続待ちという糞ダイヤで、

まともに使えるのは実質昼のこの1便だけです。

更に、この備後落合-新見はただのローカル線ではなく、

「日本一のローカル線」と呼べる区間でもあります。

鉄道路線の閑散度を測る指標に、

1日1kmあたりの乗客数を示す輸送密度がありますが、

芸備線のこの区間の輸送密度はどれほどか

予想が付くでしょうか。

参考までに、常磐線の日暮里-取手が36万人/(日km)、

国鉄時代に廃止の基準とされたのが4,000人/(日km)、

同じ中国山地で既に廃止された三江線が58人/(日km)です。

見当は付きましたか?

正解は9人/(日km)です(平成28年)。

誤植ではありません、本当に9です。

(正確には備後落合-新見ではなく備後落合-東城。)

バス代行どころか普通免許で運転できる乗用車だって

1台で事足りてしまうレベルです。

最早何故今まで存続しているのかが不思議でならない。

何を隠そう、僕が今回わざわざこんな経路を取ったのも

この超弩級のローカル線に乗りたいが為なのです。

14:37発JR芸備線普通新見行きに乗り換え。

乗客14人中13人が鉄オタでした。

寧ろ地元利用者が居たことに驚きを禁じ得ません。

この列車1本だけで普段の1日の輸送量の

1.6倍もの乗客を運んでいる計算になります。

日本一の閑散区間にしては割と高規格だし、

沿線には民家もそこそこあります。

JR北海道の札沼線にしろ、JR東海の名松線にしろ、

完全なる無人地帯よりも中途半端に人が居る方が

却って過疎るのかもしれません。

この芸備線は盲腸線ですらないというのが凄いけど。

道後山駅。

駅の裏手には廃スキー場があります。

平成28年の乗車人員は0人/日です。

この区間の輸送密度が9人/(日km)である以上、

理論上9人/日以上にはなり得ないとは言え…

勿論、芸備線の中で利用者数が最少…

と言いたいところですが、

恐ろしいことに有効桁数が足りない為に

そう言いきることができないのです。

小奴可駅。

平成28年の乗車人員は1人/日です。

やはり少ない…のは間違いないのですが、

何と備後落合-東城間の途中駅では最多の利用者数です。

実際には0.5人/日の付近で

コンマ1人/日の戦いを繰り広げているのでしょう。

内名駅。

平成28年の乗車人員は0人/日です。

ここで唯一の地元利用者が下車していました。

朝はともかく、帰着が15:06か20:41という糞ダイヤなので

半ドンの日だけ乗っているのでしょうか。

ここまでそこそこ民家のある地域を走っていましたが、

日本一の過疎路線らしく無人地帯もあります。

とは言え、木次線に比べたら大したことありませんが。

備後八幡駅。

平成28年の乗車人員はやはり0人/日です。

一層民家が増えて町と呼べるものが現れると、

日本一の閑散区間の終焉、東城駅です。

ここから列車本数は2倍、

輸送密度に至っては9倍に跳ね上がります。

…それぞれ6往復/日と81人/(日km)ですが。

9倍になっても全国ワースト4位という低さ。

ここまでは広島県ですが、この先から岡山県に入ります。

備中神代駅で書類上の芸備線は終わり、

伯備線へとバトンタッチします。

しかし、伯備線にあるのに

芸備線からの直通列車しか停まらない布原駅とかあったり。

16:00、新見駅に到着。

接続待ち時間は53分間です。

出雲横田で昼食を食べそびれたので、

ここで何か食べられないかと思ったのですが、

昼から夜まで通しで営業していると

入口に書いてある飲食店も悉く閉まっていて

何も食べられませんでした。

昼休憩するならするで一向に構わないけど、

そうならそうと明示して欲しい…

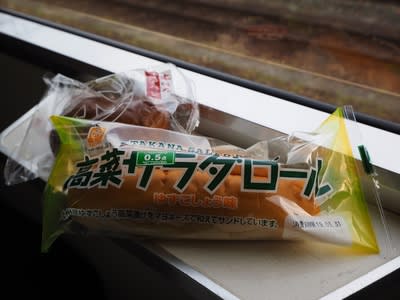

結局、駅前のパン屋で高菜サラダロールなる

ご当地惣菜パンを買ってみました。

柚子胡椒の香るマヨ高菜が

惣菜パンらしからぬ爽やかさで中々良い。

16:53発JR姫新線普通津山行きに乗り換え。

兵庫県内は年間乗車人員が300万人を数えるなど

中国山地にしては好調な姫新線ですが、

岡山県内区間は惨憺たる有様です。

河津桜が見事な岩山駅。

何処に岩山要素があるのかは謎です。

中国勝山駅。

社名自体が地方名の山陽電鉄の駅を除くと、

旧国名でなく地方名を冠する唯一の駅です。

ここで高校生が大勢乗ってきて座席がほぼ埋まりました。

18:31、津山駅に到着。

今度は40分待ちです。

夕食を食べるには若干短いし、

かと言ってただ待つには長い…

津山城くらい見られないかと走ってみましたが、

天守閣が思ったより低くて良く見えませんでした。

津山城鶴山公園ではさくらまつりが開かれていて

大勢の市民が繰り出していました。

19:11発JR津山線普通岡山行きに乗り換え。

20:36、岡山駅に到着。

特急やくもなら出雲市駅から3時間のところ、

遥々12時間掛けて到達しました。

ここは何としても夕食を食べねばならないので

駅ビルのラーメン屋へ。

ラーメンのデミカツ丼セットという

パンクなメニューがあったので頼んでみました。

デミカツ丼は岡山のご当地グルメだそうです。

カツカレーならぬカツハヤシみたいな感じです。

デミカツ丼セットを掻き込んで

21:13発JR山陽新幹線のぞみ96号名古屋行きに乗り換え。

22:50、名古屋駅に到着。

この後は名鉄に乗り換えて家に帰りました。

これでP会の友達とも暫く会えなくなってしまいますが、

これからも友達で居たいものです。

あとは、出雲大社に参拝したからには

色んな面で良いご縁にも期待したいものですね。

脚注

※「ケラ」

漢字は金へんに母。

このブログでは文字化けするので記述できず…

コメント