今日はこれと言って興味のある講演がありません。

ということで、KT(馬場研)を誘って

2人で福岡観光することにしました。

天神で集合し、いざ出発です。

まずやって来たのは宗像大社辺津宮。

世界遺産登録の際に女人禁制が問題視され、

それならばと、逆転の発想で男性も立入禁止にした

あの話題の沖ノ島(宗像大社沖津宮)の総社です。

何やら舞を奉納していました。

沖津宮は神域なので関係者以外立入禁止ですが、

実は沖津宮と辺津宮との間にある大島には

宗像大社中津宮があり、

良く晴れた日には沖ノ島が望めるとのこと。

しかし、今日は大して晴れていない上に

時間的にも厳しいので今回は諦めます。

KTの勧めで八幡駅前のカメラ屋に寄り、

カメラのレンズを買って次の目的地に向かいます。

続いてKTの希望でやって来たのは門司港です。

5年半振りの門司港。

前回と違うのは…

門司港駅の駅舎が完成しているところです!

実は5日前にオープンしたばかり。

105年の歴史を滲ませる風格漂う駅舎になっています。

中はこんな感じ。

欧米を思わせる頭端式ホームになっています。

旧・三等待合室はスターバックスコーヒーになっています。

鉄道のレールが使われていたりして

スタバなのに鉄な香りのある店舗です。

一方、こちらは貴賓室。

戦前は待合室一つとっても

身分次第で大違いでした。

まあ、今でも国際空港のラウンジなんかはそうか。

関門トンネルが開通する前に使われていた

関門連絡船への通路の跡もひっそりと残されています。

現役の駅でありながら博物館みたいですね。

お腹が空いてきたので、

門司港名物だと言う焼きカレー屋へ。

カレーとチーズがとても合います。

また、門司港はバナナの叩き売り発祥の地でもあるそうで、

バナナも食べたくなってしまったので

デザートに男二人でパンケーキ屋に突撃してしまいました。

ゴツいカメラでパンケーキを撮るKT。

中々場違い感がある。

可動橋ブルーウィングもじ。

今日も跳ね上がっています。

その近くにこんなゆるキャラ(?)が。

バナナの叩き売り発祥の地って

5年半前はそんなに推していなかったような気がするけど…

門司港観光はこのくらいにして、

次の本題の目的地へと向かいます。

丸っこいピナクルが無数に顔を覗かせるカルスト地形、

平尾台にやって来ました。

露出した石灰岩がこのように丸みを帯びるのは珍しく、

まるで羊のように見えることから

羊群原とも呼ばれています。

カルスト台地と言えば鍾乳洞。

千仏鍾乳洞という鍾乳洞を探検してみます。

秋芳洞と違って結構狭い鍾乳洞ですね。

御多分に漏れず

岩には色々な名前が付けられていますが、

細い洞窟の中では

そういった奇岩は上の方にあることが多いので、

気付かずに通り過ぎてしまうことも屡々。

奥に進むほどひんやりしてきます。

夏なら涼しくて快適なのかも知れませんが、

3月中旬だとかなり肌寒いです。

そして、何とここからは道が水没しています。

遊歩道はここで終了…

ではなく、受付で借りたサンダルに履き替えて更に進みます。

水の上に歩道を設置する鍾乳洞は良くありますが、

水の中を歩かせる鍾乳洞など初めてです。

テンション上がりますね!

沢登り状態になってからも細さは健在です。

水は痛いほど冷たく、

転んだりしたら低体温症になりかねません。

だというのにこの水量。

良くこれで許可が下りたな…

しかもこの水没区間が長い。

870mの照明設置区間の内、

実に420mが水没しているのです。

オタクに人気が出そうな名前の初音乳。

果たしてオタクはこの水温に耐えられるのか(偏見)

こんな地底の奥深くですが、

サワガニもいました。

何を食べて生きているのだろう…

終盤に近付くとしゃがみ歩きを強要される箇所まで出てきます。

カメラや洋服が濡れてしまいそうだな…

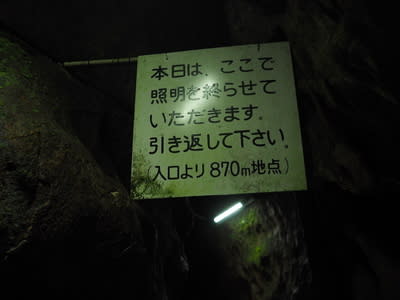

ということで、ここで照明区間は終了。

何が凄いって、千仏鍾乳洞の一般公開区間は

「ここから更に300m続いている」というところでしょう。

ヘッドライト必須なのは言うまでもありませんが、

凍えるような温度の水に胸まで浸かって

上からも水が降ってくるという

とんでもない道のりだそうで、

専門知識の無い人間は絶対に立ち入ってはいけません。

まあ、そもそも水の冷たさと道の狭さに辟易して

この照明終了地点まで来る人すら

そんなに多くないのですが。

てなわけで現世に戻ってきました。

いつの間にか雲が晴れていますね。

平尾台を後にして博多へと戻ります。

と、その前にもう一つだけ、

北九州市の山中にあるとあるものを見ておきます。

細い曲がりくねった山道を進むと…

やって来たのは河内貯水池です。

貯水池なのに全然水が溜まっていませんが。

しかし、真のお目当てはこの池本体ではなく…

この南河内橋です。

何故遠路遥々寄り道したのかと言うと…

この橋が世にも珍しい

レンティキュラートラス橋だからです!

レンティキュラー(レンズ状の)トラスとは、

その名の通りレンズのような形をした

トラス(三角形を組み合わせた構造)のこと。

19世紀前半にドイツで発明され、

19世紀後半にアメリカでブームとなりましたが、

その構造の複雑さ故に建築コストが高く、

安価なワーレントラスなどに取って代わられる形で

歴史から姿を消しました。

日本で現存しているレンティキュラートラス橋は

この南河内橋ただ一つという貴重さ。

建築技師がアメリカへ視察出張した際に

ピッツバーグのスミスフィールド・ストリート橋を見て

一目惚れして架けたのではないかとされています。

この貯水池が公共のものではなく、

一世を風靡した八幡製鉄所の工業用水だったからこそ

こんなお遊びが許されたのかも知れませんね。

ちなみに、この貯水池は未だに八幡製鉄所の所有物です。

今度こそ博多に戻って夕食です。

KTの後輩と合流し、

宇宙実験について語ったりしながら餃子をつつきました。

更にKTの希望で締めの博多ラーメン。

いやー、福岡を満喫した一日だった。

コメント