海岸を巡ります。

6:50、起床。

実は、今日の行程はまだ定まっていません。

東京駅から県庁所在地までの運賃が全国で最も高く、

どん詰まり感のある長崎県は行くも戻るも大変。

長崎空港から帰るのならまだ良かったのですが、

運賃が高過ぎるので帰りも福岡空港。

つまり、「最終的に博多まで戻る」という拘束条件の下で

観光地を巡らなくてはならないのです。

しかも、田舎に有りがちな事ではありますが

観光地は基本的に車で行く事が大前提。

鉄道やバスは恐ろしく本数が少ないか、

場合によっては路線自体無いなんて事もザラ…

昨夜まで大分試行錯誤したのですが、

これという最適解に辿り着けなかったので

一昨日宜しく移動しながら同時並行で行程を組む事にしました。

一昨日は福岡県が主だったから何とかなったけど、

長崎県メインでもこの方式は通用するんだろうか…

まずは松浦町国際通りバス停から

8:24発佐世保市営バス展海峰行きに乗車。

今年の4月から延長された新しい行き先だそうです。

立体的な佐世保の街をぬけます。

良くぞまあこんなところに街を造れたものです。

巨大クレーンが蠢く佐世保の造船所。

大陸に近く、深い入江で波も穏やかな佐世保は

海軍工廠が開設されるなど軍港として発展。

戦後もその流れを引き継いで造船業が盛んです。

市街地だというのに幾つも峠を越えます。

バス停も急坂の途中にあり、坂道発進のオンパレードです。

道も狭いし、佐世保で路上教習はやりたくないな…

船越峠を越えると在日米軍の基地がありました。

佐世保は今でも軍港としての役割を担っています。

更に小島峠を越えると…

8:59、展海峰バス停に到着。

やけに自信たっぷりな案内標識に従い、

バス停からちょっと坂を上ったところにある

展望台に上がってみると…

おお、絶景!

日本一島の多い長崎県を象徴する景色、九十九島です!

九十九島を上から眺められる展望台は

事実上車でしかアクセス出来ないところが殆どなのですが、

この展海峰だけは佐世保市営バスの路線が延びた事で

公共交通機関でのアクセスが可能になったのです。

目を凝らしてみると平戸島や五島列島も見えますね。

佐世保市街地方面。

こうして見るとかなりの大都会ですね。

それで治安が微妙だったんだな…

いやぁ、いつまででも見ていられるな…

しかし、今日も長い闘いを強いられるのです。

もたもたしている暇はありません。

折り返しの9:19発佐世保市営バス黒髪営業所行きに乗車。

車社会だからどうせ誰も乗らないだろうと高を括っていたら、

次から次へと人が乗ってきて

遂には満席になってしまったではありませんか。

坂がとにかく多いので高齢者や子供が頻繁に使うようです。

10:04、佐世保駅に到着。

立派な高架駅です。

入口に日本最西端を謳う看板が

堂々と掲げられているではありませんか。

日本最西端の駅はたびら平戸口駅だというのに、

これは一体どういう事なのでしょうか。

実は、「JRの駅としては」という但し書きが付くのです。

次の佐世保中央駅からしていきなり佐世保駅より西ですが。

10:09発JR大村線快速シーサイドライナー長崎行きに乗り換え。

やっぱりこの国鉄色なんだな…

ハウステンボス駅直結のハウステンボス。

一般的には佐世保市の観光と言うと真っ先に名前が挙がりますね。

実は単独のテーマパークとしては日本最大の面積を誇ります。

(東京ディズニーランド+シーとほぼ同じ。)

では、そんな広大な面積には元々何があったのか?

その答はお隣南風崎駅にあります。

戦後すぐの一時期にはここ南風崎始発の

東京行き夜行「普通」列車が書かれていました。

所要時間は何と43時間9分。

日本鉄道史上最長であろうこの普通列車は、

大陸からの引揚者が故郷へ帰る為のものでした。

そう、ハウステンボスは引揚者が一時的に休養した

佐世保引揚援護局の跡地に造られているのです。

更に元を辿れば江戸時代に干拓された水田ですが。

川棚駅から先はシーサイドライナーの名の示す通り、

湖のように静かな大村湾すれすれを走ります。

大村湾は別名を琴の海と言うそうで、

先々週のあの海峡とは大違いです。

千綿駅という駅はホームの目の前に

この雄大な大村湾を望める事からその名を知られています。

時間に余裕があれば是非降りてみてください。

僕は時間に余裕が無いので降りません。

11:26、諫早駅に到着。

えらくモダンな駅舎で島原鉄道に乗り換えます。

島原鉄道は島原半島の北半分を回っている地方私鉄。

第3セクターや新都市交通を除けば日本最西端を走る私鉄です。

特にそれを誇っている様子はありませんが。

それよりも日本初の蒸気機関車が走った事を推しています。

出島に近いという立地上、この地で試運転が…

という訳ではなく、新橋-品川間を走った日本初の蒸気機関車を

鉄道省から中古で買って走らせたというだけの話。

日本初の「蒸気機関車が走った鉄道」ではなくて、

「日本初の蒸気機関車」が走った鉄道という事です。

島原鉄道の時刻表。

日中の列車の半分は本諫早駅止まりになっていますね。

諫早駅は諫早市街から遠いのかな?

11:48発島原鉄道普通島原外港行きに乗り換え。

思ったより人が乗っています。

たったの3分で本諫早駅に到着。

この僅か1.5kmで半分も列車が止まるのか…

単純に考えると、ここまでの1.5kmとこの先の41.7kmが

どっこいどっこいの需要しかないという事なのでしょうか。

多良岳と水田。

森山駅から綺麗に望む事が出来ます。

更に釜ノ鼻駅を過ぎた辺りから

島原半島のシンボル雲仙普賢岳の雄姿も見えてきます。

雲仙へのバス路線も島鉄の重要な収入源ですが、

島鉄は他ならぬこの雲仙普賢岳に苦しめられてもきました。

諫早湾の長大堤防が垣間見えました。

諫早湾の干拓事業はひと悶着起こしており、

開門させたい漁業関係者と閉門させたい農業関係者が対立。

両者が国を相手取って訴訟を起こし、

そのどちらもが原告側勝訴となった為、

国は開門しても閉門しても賠償責任が生じるという

端から見る分には笑えてしまうような状況になっています。

この先は有明海に沿って走るようになります。

有明海は干潮時と満潮時の潮位差が約6mもあり、

これは日本一なのだそうです。

剰え今日は大潮で今は干潮の時刻。

島鉄の沿線にも干潟が広がっています。

干潟を目の前にした大三東駅。

満潮時はホームのすぐ下まで海が来ます。

時間があれば途中下車してのんびり海を眺めたいところですが、

例によって今日もカツカツなので先を急ぎます。

まるでお城のように立派な島原駅。

島原鉄道の中心駅です。

ここまで列車に残っていた人の大半が降りていきました。

翻ってこちらは何ともショボい簡素な島鉄本社前駅。

さっきのお城が本社じゃなかったのか…

島原駅からの距離はたったの1.0kmですが、

本社があるのだから駅があって当然ですね。

住宅街の中にも干潟が入り込んでいます。

台風が来たら大変そうですね。

南島原駅。

島鉄本社前駅からの距離はたったの0.8kmですが、

車両基地があるのだから駅があって当然ですね。

救援車なる車両も留置されていました。

何を救援しに行くのだろう…

反対列車との行き違いを済ませてから発車します。

ここで列車交換ということはまだまだ先は長そうですね。

住宅街の裏を抜けて…

次の駅に…

13:30、島原外港駅に到着。

…はい、ここが終点です。

嘗てはこの35.3km先の加津佐駅まで線路が延びていたのですが、

利用者減少の為に平成20年で廃止されてしまいました。

島原駅→島原市の中心駅

島鉄本社前駅→本社へのアクセス駅

南島原駅→車両基地

と、ここまでの3つの島原駅は近接していながらも

それぞれ役割がありましたが、

何故南島原駅から0.9kmしか離れておらず、

単線化されていて最早列車交換も出来なくなり、

実際に島原鉄道が当初は廃止を検討していた島原外港駅が

廃止されずに残されたのでしょうか。

それは、この島原外港駅がその名の通り

この島原港へのアクセス駅の役割を果たしているからなのです。

フェリーへの接続を確保したい島原市が要望し、

島原鉄道側もたった0.9kmなら大してお金も掛からないからと

島原外港駅までが残されることになりました。

ただ、お察しの通り今の列車を使って

島原港にやって来たのは僕一人です。

島原港ターミナルビルの内部。

かなり賑わっています。

島原港からは熊本行きのフェリーが数多く出ており、

陸路だと有明海の所為で遠回りを強いられる長崎-熊本間を

最短距離で結ぶ航路として重宝されています。

僕も乗ります。

13:40発九商フェリーに乗船。

三連休とあって観光客で混み合っています。

雲仙岳とお別れ。

時間があれば登りたかったなぁ…

あれ、港から見えていたのは雲仙岳じゃなくて

その手前の眉山だったのか。

40分ほどで熊本名物の海苔の養殖場と

熊本市西区の金峰山が迫ってきました。

14:40、熊本港に到着。

大半の乗客は自動車利用なので車両甲板へと降りていきますが、

僕は徒歩客なので搭乗橋から降ります。

14:50発のシャトルバスに乗り換え。

熊本港から熊本駅までは12kmもあるので、

九商フェリーが無料のシャトルバスを運行しています。

但し、事前予約制なので気を付けましょう。

広大な干潟を橋で渡って熊本本土へ。

あまりに遠浅な地形と軟弱地盤の為に

海岸には大型船が停泊出来るだけの港を造れず、

沖合に人工島を造って水深を確保しています。

浚渫も大変そうだな…

ちなみに、土砂が一切外海へ流出しないと仮定すると、

2.3万年後には有明海は全て埋まってしまうそうです。

20分強で熊本駅に到着。

熊本に来るのは4年振り?

ピアノを買い取ってくれそうなキャッチコピー。

著作権とかは特に無いんだろうか。

ここまで乗り継ぎに次ぐ乗り継ぎで

すっかり昼食を食べ損ねていたので、

45分の乗継時間を活用して

熊本駅構内のうどん屋で遅い昼食を済ませます。

ごぼう天うどん。

福岡だと笹掻きゴボウですが、

熊本は何とも豪快に突っ込んであります。

16:00発JR三角線普通三角行きに乗り換え。

先の地震で甚大な被害を受けて

改築された木造の熊本駅は、

柱が太過ぎてホームが狭いとメディアに叩かれていましたが…

…まあ確かに若干狭いですね。

この三角線が今回の旅行の最後の目的地です。

「さんかく」ではなく「みすみ」と読みます。

宇土駅で鹿児島本線を逸れて西に向かい、

住吉駅から先は干潟を望みつつ走ります。

三角線は対岸の島原鉄道と並んで

綺麗な有明海の干潟を見られる事で有名です。

16:35、網田駅で下車。

平成23年から運行が始まった観光列車、

「A列車で行こう」がすれ違っていきました。

島原半島からフェリーで天草に渡って

観光船とこの列車を乗り継いで、という

王道ルートも考えたのですが、

残念ながら佐世保出発ではどう頑張っても無理でした。

島原鉄道は九商フェリーの時刻もあって

ただただ乗り通すだけで終わってしまいましたが、

折角なので三角線は途中下車もしてみます。

想像より10倍くらい交通量の多い国道57号を歩いて西へ。

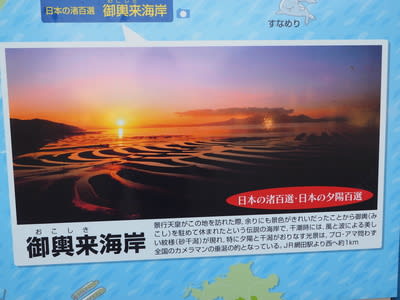

やって来たのは御輿来海岸。

砂漣が有名な干潟なのですが…

ちょっと干潮の時刻を過ぎてしまったかな?

集落の港。

沢山の漁船が係留されています。

でも、あんな干潟があってどうやって海に出るのかな?

水路が掘られているのか。

海に出るのも一苦労ですね。

堤防の上から見てみました。

砂漣が若干見えますね。

実は列車の時間が迫っていて、焦って上ろうとしたら

側溝に思い切りつまづいて流血しました。

痛い…

ちなみに、干潮と日没が上手く被ると

こんな絶景が見られるそうです。

ダッシュで網田駅に戻り、17:15発JR三角線普通熊本行きに乗車。

金峰山に向かって走ります。

17:25、住吉駅に到着。

最後の途中下車です。

多分夫婦岩という名前が付いていそうな岩を見つつ、

先程よりも更に交通量が増えてきた気がする

国道57号を歩きます。

着きました!長部田海床路です。

海の中に消えていく道。

対岸の島原半島まで続いていそうな。

まるで映画のワンシーンのような風景です。

千と千尋の神隠しに出てきた鉄道をも彷彿とさせますね。

これは何かの廃道でしょうか?

いえ、れっきとした現役の道です。

その証拠に日没すると電灯が点ります。

しかし、何故こんな道が造られたのでしょうか?

実は漁業関係者が干潮時に干潟の先まで行って

船に乗る為の道なのです。

漁業関係者と有明海の干潟との戦いが

このような絶景を生み出していたという訳です。

しかし、近代以前はどうやって海に出ていたのだろうか…?

日が暮れると海面に電灯が反射してなお綺麗です。

いつまでも見ていたい気分になりますが、

住吉駅に戻って18:58発JR三角線普通三角行きに乗車。

三角線一の秘境駅、赤瀬駅。

夜だと真っ暗で何も見えません。

当然、利用者など皆無…

と思いきや、欧米人のお姉さんが乗ってきて驚きました。

19:24、三角駅に到着。

これで三角線を乗り通しました。

真新しいハイカラな駅舎です。

三角駅外観。

たったの5分しかないのですぐに列車に戻ります。

折り返し19:29発JR三角線普通熊本行きに乗り換え。

長い長い帰路の始まりです。

熊本駅で軽く食料を買い込んで

20:43発JR鹿児島本線普通銀水行きに乗り換え。

九州新幹線に乗ってしまいたいなぁ…

21:33、大牟田駅に到着。

グリーンランド行きたい。

JR鹿児島本線を乗り継いで行くよりも

ここで西鉄に乗り換えた方が早い事が判明したので乗り換えます。

26分間の乗継時間があったので

少しだけ駅の外を見てみました。

ここも嘗ては炭鉱で栄えた街。

その全盛期に建てられた大牟田市役所は

県庁にも引けを取らない立派な佇まいです。

21:59発西鉄天神大牟田線急行西鉄福岡行きに乗り換え。

思ったよりも長い編成です。

快適なクロスシートなので寝ます。

23:13、西鉄福岡駅に到着。

遠かった…

うーん、治安の悪そうな雰囲気。

じゃあ、博多ラーメンでも食べてさっさと宿に…

何だこの行列は!

0時前だというのにどのラーメン屋にも長蛇の列が出来ています。

明日は平日だぞ…?

宿への終電が無くなってしまうので博多ラーメンは泣く泣く諦め、

チェーン店で炒飯を食べてから宿に向かって寝ました。

コメント