5:30、起床。

中米ほどではないにしても八戸の朝は早い。

今朝は日本最大級だという朝市から行ってみます。

中心街バスターミナル(八日町)から

5:55発八戸市営バスいさば号館鼻漁港前行きに乗車。

東京の通勤ラッシュ並みの混み具合です。

あまりに混んでいたので

何度も積み残しが発生していました。

こんなに混むのか…

6:15、館鼻漁港前バス停に到着。

夥しい数の車が並んでいます。

これが館鼻岸壁朝市です。

うぉっ、何だこの人の数は!

一体八戸の何処からこれだけの人が湧いてきたのか。

観光向けの朝市かと思いきや、

洋服なんかも売られていて

あくまで地元の朝市なのだという事を感じさせます。

ギリギリ日本語なような

そうでもないような南部弁が飛び交っています。

勿論、海の幸も山の幸も盛り沢山です。

しかもかなり安い!

こんな市場が下宿の近所に欲しかった。

八戸に住みたくなってきたな…

八戸市の一大イベントなだけあって、

遠く離れた下北半島の大湊基地から

海上自衛隊も駆け付けて海自カレーを売っていました。

海自カレーとは洋上での長い航海の際に曜日感覚を失わぬよう、

海上自衛隊に於いて毎週金曜に決まって出される

カレーライスに由来している料理。

朝ご飯がまだだったので食べてみました。

スパイシーな挽肉カレーは朝からでも食べ易く後引く美味しさ。

八戸の郷土料理であるせんべい汁も食べてみました。

もちもちになった南部煎餅を噛み締めると

鶏のお出汁が溢れ出てきて絶品です。

八戸は魚介だけじゃなくて何でも美味しいですね。

名残惜しいですが、そんな八戸を離れて

レンタカーで次の目的地へと向かいます。

ちなみに、この道路の右に並走しているのは八戸臨海鉄道です。

国道338号を北上していたら

ガンダムのロボが立ち並んでいる光景が

突如目に飛び込んできました。

これは一体…

どうやら、床屋さんが趣味で作っている

巨大なフィギュアのようですね。

青森の田舎にこんなものが突然現れるとは驚きです。

英語で寄付を募っているのは更に驚きですが。

世界各国から見物客がやってくるんだろうか…

三沢基地のアメリカ兵が来るのでしょうか。

この辺りはひたすら一直線な海岸線に

なだらかな丘陵地から幾筋もの川が注いでいるという地形で、

昔の人も地名を考えるのが面倒だったのか、

「一川目」から始まって「六川目」まで

八戸から数えた川の数で字名が付けられています。

そもそも「八戸」自体ナンバリング地名ですが。

最終目的地に直行するのは面白くないのでちょっと寄り道。

田んぼの中を貫く一直線の道を走ります。

道の駅みさわ斗南藩記念観光村に到着。

斗南藩という聞き慣れない名前の藩は、

戊辰戦争に敗れた会津藩が領地を没収された後に

何とか存続を許された地で、言わば流刑地。

痩せた土地に寒冷な気候とあって財政は困窮し、

日本一貧しい藩と呼ばれていたそうです。

しかし、戊辰戦争後とあって成立が明治2年と遅かったので、

2年を待たずして廃藩置県により青森県となりました。

ここは日本初の民間洋式牧場が拓かれた地でもあるらしく、

道の駅には牧場が併設されていました。

馬刺しが食べたくなってきたな…

三沢市を抜けて更に北上すると

今度は六ケ所村という寒村に入ります。

この六ヶ所村という地名、

下北半島に疎い人でも一度くらい

耳にした事があるのではないでしょうか。

六ヶ所原燃PRセンターに到着。

原燃とは原子力燃料の略。

そう、ここ六ヶ所村は原子力燃料サイクル施設で名を馳せる村。

この施設では核燃料サイクルについて学ぶことが出来ます。

ゴールデンウィークなのに人が殆ど居ない館内は、

妙にポップな配色と相俟って

逆に得体の知れない雰囲気を醸し出しています。

原子力とは特に関係なさそうな

ボールが転がっていく展示。

核燃料サイクルと掛けているのかな?

最上階には双眼鏡が設置されていて、

周辺にある各種施設を見る事が出来ます。

これは再処理工場。

これはむつ小川原国家石油備蓄基地です。

第1次オイルショックを機に全国に建設された

石油備蓄基地の記念すべき第1号で、

日本全国の石油需要の12日分に相当するという量、

570万kLもの石油が備蓄できるそうです。

更にこちらはむつ小川原ウィンドファーム。

下北半島の寒村に原子力、石油、風力という

数々のエネルギー関連の重要施設が密集しているのです。

実はすぐ傍に太陽光発電所もあります。

水力発電だけは地形的に無理そうですが。

解説に拠ればこの辺りに

低レベル放射性廃棄物埋設センターがある筈ですが…

電灯や監視カメラらしきものは確認出来ますが、

それ以外は木が生い茂っていて分かりません。

そして、こっちの方角には原発の要、

ウラン濃縮工場がある筈ですが…

これまた目隠しの如く木が生えていて見えません。

流石にこの辺の施設はそう易々と見せる訳にはいかない

という意思なのでしょうか。

それにしてもこの施設から

あまりにも色んな施設が見え過ぎじゃない?

それもその筈、面積3.6km2の尾駮沼の周りには

実にこれだけの施設が集まっているのです。

最上階から下って展示室へ。

まずは放射線と言えばの霧箱がお出迎え。

心成しか名古屋とかで見るより軌跡が多い様な…?

解説員らしき人達がやってきたので

何か解説してくれるのかと思いましたが、

来館客には目もくれずに新人研修をしていました。

ゴールデンウィークに新人研修するのか…

放射能と放射線(Radiation and Radioactivity)。

「放射能」は”Radioactivity”で

「放射線」は”Radiation”なのですが、

日本語と英語で順序が逆になっているのは

何か意味があるのでしょうか。

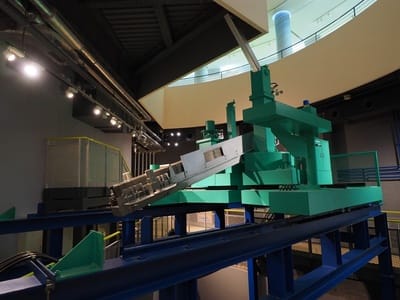

そしてここからがメインの展示、

再処理工程についての展示です。

原子力発電所の使用済み核燃料の中には

まだまだ使えるウランやプルトニウムが残っているので、

それを抽出して再利用しようというものです。

紅茶パックで言うところの二番煎じみたいな?

工場に運び入れられた使用済み燃料は

まず燃料貯蔵プールに入れられ、

その後燃料横転クレーンで引き上げられます。

クレーンからはトコロテンのように燃料が押し出され、

剪断機の中へと運ばれます。

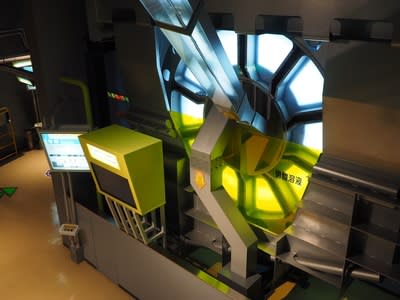

剪断機の中では中華包丁のようなカッターで

棒状の燃料がネギのように切られています。

ここは雑なCGで再現。

剪断された燃料は溶解槽の硝酸溶液に浸され、

ウランやプルトニウムなどを溶解させます。

溶液はパルスカラムに送られて

ウラン、プルトニウムとそれ以外の核分裂生成物に分離されます。

この辺の詳しい仕組みは化学科に訊いてください。

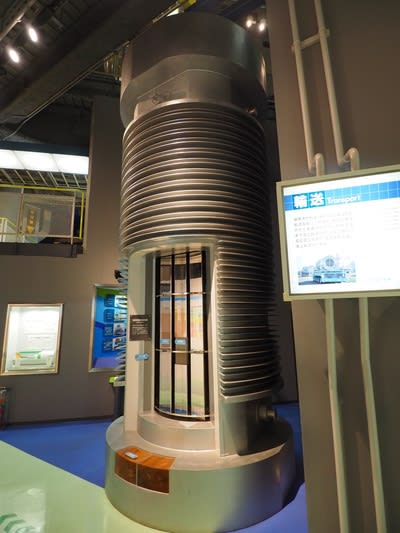

精製と脱硝を済ませたら、

容器に詰められて完成!

こうして私たちの元に届けられる。

これは使用済燃料を入れるキャニスターです。

キャニスターはこんな平べったい車で運ばれます。

運転手の被曝量は大丈夫なんだろうか。

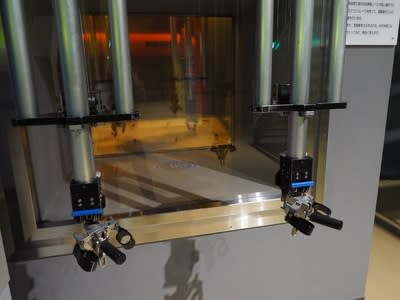

核燃料を扱う器具を実際に体験してみる事も出来ます。

これはマニピュレータ。

密閉された部屋の内部にあるロボットハンドを

外部のロボットハンドを使って遠隔操作する器具です。

ピースを填める作業を体験出来ますが、

力を入れ辛いので中々難しいです。

真空チャンバーの中にゴム手袋を入れて

燃料を組み立てるという展示も。

ゴム手袋1枚しか隔ててないけど、

ガンマ線とか大丈夫なのかな?

人は少ないですが、中々面白い博物館でした。

ちなみに、六ヶ所村には原子力関連の施設だけでなく

青森県量子科学センターなる研究施設もあります。

先端分子生物科学研究センターなんてものも。

さながらソ連の閉鎖都市ですね。

再処理工場正門。

大きな車両が通るからか非常に広いです。

各地の原子力発電所から運ばれてくる使用済核燃料は、

青森県道180号に並走する私道を通って

再処理工場に送り込まれます。

私道なので道路交通法に引っ掛かるような巨大車両でも

我が物顔で通行出来る訳です。

宇部興産と同じですね。

あまり公道から丸見えだとテロ攻撃を受けたりして危ないのか

雑木林によって殆どその姿を拝む事は出来ません。

では、そんな私道が何処に続いているのかと言うと…

むつ小川原港です。

日本にある原子力発電所は全て海に面している為、

使用済核燃料はここまで船で運ばれてきます。

この巨大なクレーンは多分キャニスターを積み替える為のものです。

あらゆるもので閉鎖都市臭が凄い。

六ヶ所村役場。

原子力マネーの力でもっと豪華になっているかと思いましたが、

外観は案外普通ですね。

スパハウスろっかぽっかとかいう

如何にもなハコモノはありましたが。

灯篭のようにブイが積まれた畑。

人通りが少ないのもあって不気味な光景だ…

案山子代わり?

六ヶ所村北中部には陸上自衛隊の空射撃場もあります。

この村にはおよそ左翼団体が抗議活動をしそうな施設、

というか一般の自治体が忌避する施設が何でも揃っていますね。

物見崎を越えて東通村へ。

本州最果ての村の一つです。

そろそろ昼食時だけど、

この村でご飯にありつける場所はあるんだろうか…?

ありました。

この見た目ながら駐車場には車が沢山停まっています。

村の食堂という感じで良いですね。

この時期の東北と言えばウニ!

八戸ではまだ禁漁前でしたが、

ここでは生ウニを食べられました。

潮の香りと卵のまろやかさ、

それにシソを思い起こさせるような独特の風味が美味。

東通天然ヒラメ刺身重というのも気になりましたが、

こちらは予約制だそうで食べられませんでした。

残念…

ちなみに、東通村には六ヶ所村には無かった

原子力発電所があります。

そんな東通村をひたすら北上し、

下北半島の上辺に出ました。

岩石が剥き出しになった山肌と

パイプラインが続く海岸沿いを走ります。

錆が浮かぶ工場群。

やはり旧ソ連感を感じずにはいられない。

ただのセメント工場ですが。

これで核ミサイル基地でもあったら完全に旧ソ連の閉鎖都市だけど、

日本だから流石に核ミサイルは配備されてないな…

…ないんだよな?

鉄道や高速道路から遠く離れたこんなところで

そんな大々的にセメントを作ってどうするのかと思いましたが、

すぐ傍に尻屋岬港がありました。

この港に鉄鉱石も運んでくるのか

日鉄鉱業の工場もすぐ近くにありました。

工場の立入禁止の看板には何故か

日本語、英語、中国語にしれっとロシア語が交じっています。

サハリンの目と鼻の先にある稚内とか、

ロシアからの船が着く境港ならともかく、

何故下北半島のこんな辺境の地にロシア語が…?

СВРでも来るのでしょうか。

単なる田舎のセメント工場にわざわざ来るとは思えないし、

原発に使うセメントだったりするのでしょうか…

余計に旧ソ連感が増しますね。

ゲートが現れました。

この先には一度立ち入ったが最後、二度と出られない軍事基地が…

何て事はなく、これはただの家畜逃走防止用ゲートです。

8:00~15:45の間は近付けば自動で開きます。

より一層荒涼とした海岸線を走ります。

駐車場に車を停めて歩きます。

風が強いな…

遂にこの最果ての地に辿り着きました!

下北半島の北東に飛び出した角、尻屋崎です。

岬の先っぽまで行ってみます。

海岸段丘になっていて海面から15mくらい迫り上がっているので、

風の強さも相俟ってちょっと怖いです。

第二進徳丸の沈没を悼む慰霊碑。

尻屋崎沖で沈没した貨物船だそうですが、

「第二進徳丸」で検索しても出てきませんでした。

下北半島最北東端。

この先襟裳岬まで陸地はありません。

沖合にある岩は鳥の糞で真っ白になっています。

この辺りもウミネコが多いようですね。

本州最涯地の碑。

この尻屋崎、実は本州最北端にも

最東端にも微妙に及んでいない為、

「最涯地」という微妙な表現になっています。

意味は「最果ての地」です。

確かに、他のどの岬よりも果て感があります。

本州最涯の商店。

マグネットがあったので購入しました。

本州最涯のバス停。

一応、尻屋崎は公共交通機関で来る事も可能ですが…

バスは1日3便(日曜祝日は2便)。

それも、鉄道駅からはむつバスターミナルと

尻屋バス停で2回もバスを乗り継がねばなりません。

流石は本州最涯地。

また、尻屋崎は放牧された寒立馬でも有名です。

ここまで来る間にあったゲートも

この馬達が脱走するのを防ぐ為のもの。

やませの影響で芝生くらいしか育たなかった下北半島にとって

馬は貴重な収入源でした。

人に慣れているのか、近付いてもあまり逃げません。

但し、触るほどは近付けませんが。

寒冷地らしく少しずんぐりとした体形です。

尻屋崎から南へ延びる海岸線も走ってみます。

人の気配がありませんね。

しかし、まさかの貝塚があったので

昔はここに集落があったようです。

浜尻屋貝塚という名前だそうですが、

魚介類はともかくとして

どうやってビタミンを補給していたのでしょうか。

沖合の岩には鳥居と祠が立っていました。

どうやってあの急斜面の岩の上に

建材を運び上げたのだろう…

寒立馬が1匹群れから離れて

こんなところまでやって来ていました。

一応ゲート内だから許容範囲?

本州最涯の集落、尻屋集落。

昔はこんなに立派な尻屋小学校もありましたが、

平成21年に東通小学校へ統合される形で廃校となりました。

広い東通村には嘗て16校もの小学校があったそうですが、

全て統合されて今では東通小学校ただ1校のみです。

どうやって通学しているのだろう…

小学校を見ていたら集落内の防災無線が聞こえてきて、

「明日晴れたら皆で布海苔取りに行くぞ」

と言っていました。

正に共同体ですね。

今度は本州最北端を目指します。

尻労とかいう痔に効きそうな珍地名。

「しつかり」と読むようです。

こちらは「入口」。

入口からは寧ろ最も遠そうな位置だけど。

むつ市に入ると何やらフェンスで囲われた

巨大な施設が目に入ってきました。

この雰囲気はもしかして…

やはり原子力関連か。

リサイクル燃料貯蔵株式会社だそうです。

原子力が無かったら下北半島は

今とは全く違う道を歩んでいたんだろうな…

良いか悪いかは別として。

ここにも燃料輸送用の専用道路がありました。

今朝から頻繁に民家の壁に貼られている

岩手サファリパークの広告。

何故上北・下北でこんなに推しているのだろう…

しかも、てっきり岩手県の北部にあるのだと思ったら

まさかの岩手県最南端。

半田-東京くらいの距離があります。

岩手サファリパークはそんなに集客圏が広いんだろうか…?

大畑市街に入ってきました。

この意味の無さそうなアンダーパスは…

下北交通の廃線跡か!

3年振りの大畑駅。

あの時とは違って今度は快晴です。

大畑駅跡では有志がキハ22の動態保存をしているそうで、

ゴールデンウィークだから運転するんじゃないかと思いましたが、

第3日曜日だけでした。

敢えてゴールデンウィークとずらしているのは

ゴールデンウィーク以外も下北に人を呼ぼうという狙い?

前は5分しか時間が無かったので気付きませんでしたが、

良く見ると駅前に突っ立っていた木には

「本州最北の駅 大畑」と書かれていたんですね。

掠れた文字から哀愁が漂います。

下北半島の北岸を走ります。

集落さえ滅多に現れません。

しかし、こんな辺境の地ながら

鉄道を敷設しようとしていた過去がありました。

旧日本軍が津軽海峡防衛を目的として

大畑駅から更に線路を延ばしていたのです。

橋脚や路盤は粗方完成したそうですが、

開通に至る前に戦争が集結。

戦後は青函トンネルを下北半島側に掘る計画が出て

奇跡の復活が期待されましたが、

結局は津軽半島側に掘られる事になったので

北海道側の戸井線と合わせて未成線となりました。

そんな本州最北端の地、大間崎に到着。

3年前と違って今日は快晴なのに、

それでも風が強い!

あれ?こんなモニュメントあったっけ…

前回は風雨が強過ぎて観光どころではなかったので

全く記憶にありません。

鉄路の夢は絶たれた大間崎ですが、

道路で北海道に繋がる夢は諦めていないようです。

(大間崎の方が竜飛崎よりも北海道に近い。)

でも、仮に繋がったとして

この風の強さでは年に何日まともに通行出来るのか…

あと、奥戸中の子が描いた完成予想図が

あまりに大都会過ぎるのですが、

これは一体何処と何処を繋いでいるのでしょうか。

今回は大間から函館に渡る事はせず、

下北半島を満喫します。

今夜の宿はあの懐かしの下風呂温泉です。

大間線跡にある足風呂にも来てみましたが、

何故かお湯が入っていませんでした。

廃止されたのだろうか…

下風呂予定駅跡から見た下風呂温泉街。

山と海に囲まれた猫の額程の土地に

細長く建物が連なっています。

天気が良いので港から夕陽を眺めてみました。

下北半島は北西方向へ延びているので

残念ながら太陽が沈むところは見られませんでしたが。

港の堤防に何やらビル街のような絵が見えたので、

あと奥戸中の子の絵を再現している

のかと思ったのですが、

良く見たらただのパレットでした。

今日の夕食は下北半島の海鮮!

解禁したばかりのウニも出ました。

青森県の魚介は最高です。

この後には温泉にも浸かって

長時間の運転の疲れを癒やすべくぐっすり寝ました。

コメント