今日は野崎島を巡ります。

4:40、小値賀島小値賀港に到着。

五島列島北部、長崎県最小の自治体小値賀町です。

「おぢか」と読みます。

朝よりも未明と言うべき時間で辺りはまだ真っ暗。

眠い…

そんな人の為に旅客ターミナルには仮眠室があります。

仮眠室と言っても男性用は間仕切りで仕切られた

4畳分のスペースだけですが。

4人しか仮眠出来ないので気を付けましょう。

博多港ではなく佐世保港からの船に乗れば

昼間の普通の時間帯に島へ着けますが。

仮眠を終えたら小値賀港から笛吹港へと移ります。

天気が悪いという予報でしたが、晴れていますね。

7:25発小値賀町営船第三はまゆうに乗船。

わざわざこんなにも早い時間にやって来たのは

この船に乗る為だったのです。

離島の更に離れ小島へと向かいます。

8:00、野崎島野崎港に到着。

これこそが今日の目的地、野崎島です。

一時は600人以上もの人が暮らしていたそうですが、

昭和41年に南部の舟森集落が無人化したのを皮切りに

昭和46年には中部の野首集落が、

1990年代には最後まで残っていた野崎集落も無人化、

平成13年に最後の島民であった沖ノ神島神社の神官が

離島して遂に無人島となってしまったのです。

但し、平成19年に隣の小値賀島から1人だけ移住し、

現在ではそのたった1人の前田さんが島を守っています。

今日はそんな前田さんに案内してもらって

島の守り神である王位石と

それを祀る沖ノ神島神社に行ってみます。

まずは野崎集落跡の道を抜けて登山口へ。

荒涼とした火山灰の大地になってきました。

この辺りは昭和62年に台風が来た際に塩害を受け、

30年以上もの間そのままになっているのだとか。

登山口から振り返って見た野崎集落方面。

絶景!

日本離れしているというか、

諏訪之瀬島を彷彿とさせる雰囲気がありますね。

諏訪之瀬島は一応日本ですが。

ほぼ無人島なのに電柱が立って電線が張られているのは、

この島が九州本土から小値賀島への

送電の中継地点になっているからです。

ここからは樹林帯の中を歩きます。

この辺りは火山ではなく海底地形の隆起なので

野崎集落周辺とは植生が全く違います。

嘗ては参道として整備されていたそうで

所々に石段の跡が見受けられます。

また、シカがとても多いです。

5分に1匹は見ます。

イノシシも海を泳いで渡ってきているそうで、

前田さんはスリングショットを手にしています。

クマは居ないのがせめてもの救いか。

野崎島最高峰の平岳(標高350m)。

展望は皆無です。

ここからは下っていきます。

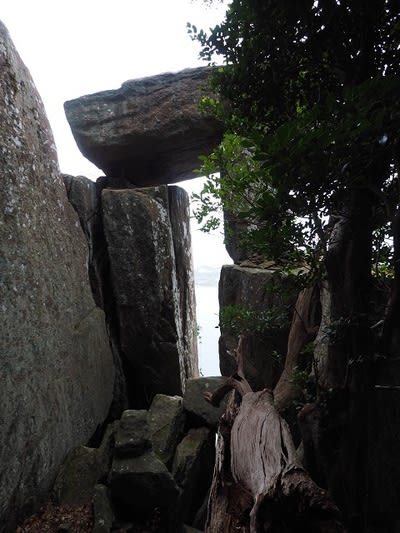

野崎島北部は中部の火山の影響を余り受けていないのか

ゴツゴツした岩が多く露出しています。

斜度もキツいので慎重に降りていきます。

出発から1時間10分、沖ノ神島神社に到着。

後ろに聳える鳥居のような形の岩が王位石です。

自然にあんな形になったのかな?

人為的に作られたという説もあるそうですが、

詳しい事は未だに良く分かっていないとか。

元々はこの王位石を単に崇めていたところに

704年、遣唐使が小値賀島を経由するようになった事から

航海の安全を祈願して神社が創建されたそうです。

辺鄙なところに見えて海上交通の要衝だったんですね。

王位石の裏にも登ってみます。

着きました。

この王位石は磁鉄鉱で出来ているようで

方位磁針が反応しています。

王位石の間から小値賀島が見えます。

この直線状に本宮の地ノ神島神社があり、

嘗ては夏に小値賀島の集落がクジ引きで順番を決めて

地ノ神島神社からここまで舟で参拝していたそうです。

良く見ると小さな桟橋が残っていますね。

それでは戻ります。

良く見たらパタゴニアのように木々が風で曲がっていますね。

凄い風の強さだな…

昨日は今日より天気が良かったものの、

強風の為に船が欠航したのだとか。

冬の島旅では必ずしも快晴が嬉しい訳ではないのです。

島の中央部にある火口。

直径50mほどの穴が空いています。

結構な大きさの噴火口ですね。

野崎集落跡まで戻ってきました。

ここにもシカが居ます。

完全にシカの島ですね。

港に置いてあった軽トラの荷台に乗って

野首集落跡に向かいます。

こんな車幅ギリギリの道を良くノンストップで走れるな…

速い速い速い!

間違い無く30km/hは出ています。

振り落とされそうなほどです。

小さい島なのに何故そんなに急ぐのか。

サービス精神なのでしょうか。

野首集落にあった旧・小値賀小中学校野崎分校を改装した

野崎島自然学塾村で一休み。

前田さんの住居でもあり、

素泊まりのみながら宿泊も可能になっています。

wifiも使えます。

携帯電話は通じませんが。

雨雲が近付いているようなので

休憩も程々にして今度は野首周辺を散策します。

野首教会。

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の一部として

世界文化遺産に申請される予定の教会です。

中に入る事も出来ました。

アルゼンチンとかの教会と比べると大分ちゃっちいような…

まあ、そもそも迫害されていたキリシタンが

命辛々ここに辿り着いて造った訳で、

大層な教会を大っぴらに造ったりは出来ないか。

野首集落跡全景。

野崎島自然学塾村の為に整備したのかも知れませんが、

野崎集落に比べて民家が非常に少ないですね。

野首集落は隠れキリシタンが拓いた新しい集落で、

元々そんなに居住には適していなかったのか

昔から人の住んでいた野崎集落に比べて

早くに無人化してしまいました。

その野首集落跡のすぐ隣にある野崎ダム。

今使われている建物は野崎島自然学塾村だけなのに

こんなに大きなダムが何故要るのか、って?

何故なら、このダムは小値賀島の水瓶になっているからです。

小値賀島は降水量が長崎県本土に比べてかなり少なく、

最高点が海抜111mと平坦な地形ではダムも造れませんでした。

それに対して野崎島は目と鼻の先の距離ながら

小値賀島より2~3割も降水量が多い上に

標高350mの平岳に代表されるように

急峻な地形が多くてダムも造り易かった為、

この野崎島にダムを造って

海底パイプラインで小値賀島に送水しているのです。

無人化した島も色々と役に立っているんですね。

ダムの下にある野首港。

野崎港よりこっちの方が遥かに小値賀島に近いんだし、

町営船もこっちに着ければ良いのでは…

船をチャーターして野崎島に来る際は

基本的にこの野首港からの上陸になるそうです。

折角なので、島の南端にある舟森集落跡も目指してみます。

何故か排水溝のように散策路が整備されていますね。

山に降った雨を野崎ダムに送るのでしょうか。

まだまだ排水溝は続きます。

テキサスゲート的なものなのかとも思ったのですが、

シカは普通に飛び越えていたので違いますね。

排水溝が途切れて登山道に変りました。

と同時に雨が降り出してきてしまったので

残念ながらここで撤退。

まあ、そもそも帰りの船の時刻的に

舟森集落跡は大分厳しかったけどな…

野首海岸まで戻ってきました。

野崎島自然学塾村のすぐ下にある砂浜で

長崎県屈指の美しさを誇る海水浴場です。

と言っても、雨天の1月では泳いでいる人など居ない…

と思ったのですが、何と1人居ました。

いや、この島は緯度で言ったら佐世保よりも北で

今日とか普通に12℃くらいしかないのですが…

見ているだけで寒い!

海岸の傍には無造作に置かれた罠が。

イノシシ用のようですね。

こんなところに置いて掛かるのかな?

雨が強まる前に港へ戻ります。

中々に景色の良い道です。

しかし、年度末で色々工事している所為か

かなりの頻度で軽トラが通るのでちょっと危ないです。

余り無人島感は無いな…

それにしても美しい海です。

とても冬の雨天下の海ではない。

夏だったらこんな軽トラの行き交う急坂じゃなくて

岸沿いを泳いで港まで行ったのになぁ…

いや、潮流が危険なんだろうか。

打ち棄てられた段々畑。

水は乏しいが平地の多い小値賀島の正反対で

水は豊富だが平地がほぼ無い野崎島では

このような段々畑で耕作が行われていました。

傾斜のキツい舟森集落のものは特に有名です。

打ち棄てられた神社。

隠れキリシタンで有名な五島列島ですが、

昔から住んでいた人達は普通に神道を信仰していました。

特に野崎集落はほぼ全員が沖ノ神島神社の氏子でした。

打ち棄てられた民家。

壊れていくままになっています。

人が住まなくなった家は脆いです。

何故なのかな?

水に富んだこの島は嘗て

小値賀島にもまして裕福な島でした。

しかし、戦後の経済成長に取り残され、

現金収入を得る手段に乏しい野崎島は捨てられてしまったのです。

離島や山村は貨幣経済には不向きですね…

15:10発小値賀町営船第三はまゆうに乗船。

小値賀島に戻ります。

折角なので小値賀島もちょっとだけ散策します。

小値賀島を含む小値賀町は平成の大合併の際に

佐世保市長がやって来て合併を打診したものの断り、

長崎県最小の自治体としてやっていく道を選んだガッツのある町です。

笛吹港から徒歩圏内にあった観光スポット、阿弥陀寺万日堂。

裏手から大勢の犬の鳴き声が聞こえてくるのが気になる…

小値賀島も様々な観光名所があるのですが、

今回は時間が無いのでここで戻ります。

17:05発五島産業汽船ありかわ2に乗船。

狭い!

広角レンズで撮ったので広く見えてしまいますが、

驚くべき狭さです。

客席9席と雑魚寝スペース6畳弱のみ。

雑魚寝スペースは天井まで150cmくらいしかありません。

高々35分しかないような航路なのに

この狭さで雑魚寝スペースを設けるのか…

有難く寝かせてもらいました。

17:50、有川港に到着。

新上五島町の中通島です。

ここで親と合流してレンタカーで宿へ。

隠れキリシタンの島だからなのか

教会チックでハイカラな宿に泊まりました。

コメント