今日は沖縄本島北部を巡ります。

7:30、起床。

準備を済ませて出発します。

まずはコンビニで朝ご飯。

「朝すば」なるものを発見したので食べてみました。

肉の入っていないあっさりした沖縄そばです。

沖縄県民って朝から沖縄そばを食べるのかな?

朝食を終えたらレンタカー屋へ。

沖縄県は鉄道が無く、公共交通機関が非常に不便なので

レンタカーで巡る事にします。

西原ICから沖縄自動車道に乗り、終点の許田ICまで行って

そこからは国道58号で更に北へと向かいます。

いやー、実に綺麗な海だ。

国道58号は紺碧の東シナ海に沿って走ります。

道の駅許田でHSに運転を交代しました。

津波という何とも不吉な地名。

読みは「つは」だそうですが。

沖縄本島最北の繁華街だという辺土名商店街。

繁華…?

台風の所為なのか、コンクリートの質が余り良くないのか、

沖縄は廃墟にしか見えないような建物が良くあります。

辺土名を過ぎても小さな集落は幾つかあります。

沖縄本島北部(やんばる)の集落の特徴として、

住民が共同で出資・運営をする共同売店があります。

嘗ては沖縄本島全体で見られたそうですが、

現在ではこのやんばる地域くらいでしか見られません。

「やんばる」は漢字で書くと「山原」となり、

その名の通り手付かずの森林が広がっています。

沖縄本島って思ったより自然が残っているんだな。

急に森が無くなって異質な雰囲気になりました。

最果ては近い。

沖縄本島最北端、辺戸岬に到着しました!

沖縄本島最北端という凄いんだか

凄くないんだか良く分からない称号。

石灰岩が連なるカルスト地形です。

何処と無く北海道を思い起こさせるような…

最果ての地だから似ているのかな?

切り立った崖になっています。

東尋坊よりも遥かに迫力があります。

こんな高さまで水飛沫が飛んでくるな…

遥かには鹿児島県最南端の与論島が見え、

祖国復帰闘争碑なる石碑が今も残っています。

これが日本の風景…

日本って広いんだな…

辺戸岬を見終えたら、すぐ傍にある大石林山へ。

辺戸岬でも見られたカルスト地形が

よりはっきりと、迫力のある姿で現れています。

まずはお腹が空いたので腹拵え。

長命草カレーと月桃ゼリー。

桃という字が付いているから

甘い果物かと思ったら薬草だった…

昼食を終えたら散策開始。

4つのコースがあるのですが、

手始めに巨岩・石林感動コースを歩いてみます。

とても日本とは思えない様相です。

このカルストは山口県の秋吉台などの

温帯カルスト地形とは違う

熱帯カルスト地形という分類になっています。

こちらは世界最北端の熱帯カルスト地形だとか。

やはり凄いのかどうか良く分からない。

悟空岩。

ここから美ら海展望コースに入ります。

まるで漫画のような岩山です。

ソテツはこんな岩山にも生えるのか…

世界恐慌後の食糧難の時代にはソテツ地獄と言って、

痩せた土地でも生えるソテツで

食い繋いでいた時期もあったそうです。

ソテツって見るからにまずそうだけどな…

しかも、毒があるのでコンニャク並に下処理が面倒だとか。

石林の壁。

手前の「開運」で雰囲気が台無しなんだよなぁ…

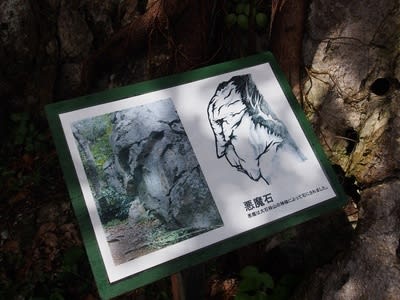

これ以外にも想像力豊かな立て札が。

大石林山は一体何処に向かっているのか。

生まれ変わりの石。

一度潜ると悪い過去を消し、

二度潜ると人生をリセットし、

三度潜ると生まれ変わるのだそうです。

二度潜った時点で止めるとどうなるのかな…?

僕は一度に留めておきました。

つい先ほどまでカンカン照りだったのに

ここでいきなりのスコール。

流石は亜熱帯。

風も非常に強かったので二進も三進も行かず、

風雨が収まるまで停滞しました。

2,3分で収まりましたが。

展望台から望む辺戸岬。

サイパンのような断崖です。

トゲトゲした岩々。

熱帯カルストは温帯カルストよりも

尖った岩が多いのが特徴だとか。

でも、「熱帯カルスト」で検索しても

この大石林山しか出て来ないんだよな…

コースを歩き終えたら

駐車場行きのシャトルバスに乗車。

凄まじい悪路でガッタンガッタン揺れます。

と、駐車場まで直帰せずに

運転手さんに頼んで途中で降ろしてもらいます。

これは御願ガジュマル。

日本最大級のガジュマルだそうで、

これが発見された際に写真を撮ろうとしたところ、

予備のカメラも含めてその場にあった2台のカメラが

相次いで故障してしまったのだとか。

キジムナー(精霊)も良く出現するそうです。

屋敷跡と思われる石組み。

屋敷って事は嘗てここに人が住んでいたのかな?

土地は痩せているし、

住むのには適していなさそうだけど。

佇む河童…だそうです。

ちょっともののけ姫の木霊っぽい。

想像力が養われたところで大石林山を後にします。

茅打バンタ。

高さ100mの断崖絶壁で、

束ねた茅を落とすとバラバラになった事から

この名が付いたのだとか。

命名由来が割とショボい。

嘗てはこの絶壁に張り付いて移動するしか道が無く、

向かいから人がやって来ると

どちらかが戻らなくてはならなかった事から

「戻る道」とも呼ばれています。

ただ、ここを往来する人がどれくらい居たのかは謎。

さて、沖縄本島最北のやんばる地区を観光しましたが、

まだ時間があるので中部も少し巡ってみます。

国道58号を南下し、真喜屋で県道110号に折れて屋我地島へ。

やって来たのは屋我地島と古宇利島を結ぶ古宇利大橋です。

全長はあの角島大橋より180m長い1,960mで、

平成27年に伊良部大橋が開通するまでは

日本最長の離島架橋でした。

左にある小島のアクセントが良いですね。

早速渡ります。

水上を走っているかのような感覚。

角島大橋とは違って真っ直ぐです。

古宇利島側から見た古宇利大橋。

古宇利島はビーチ以外

特にこれといった見所はありませんでした。

角島と違ってリゾート地だな…

お腹が空いてきたので

夕食を食べるべくワルミ大橋を渡って今帰仁村へ。

この辺りはサトウキビ畑が広がっています。

ソーキそば発祥の地だというお店で

ソーキそばとじゅーしいを注文。

じゅーしいは沖縄のこってりした炊き込みご飯です。

これも一度食べてみたかったんだよなー。

豚の旨みが出ていて美味しかったです。

この後は沖縄自動車道で那覇へと戻り、

渋滞を抜けて宿へと帰りました。

やはり鉄道は重要、はっきり分かんだね。

コメント