昨夜は西春に泊まりました。

さて、待ちに待った春休み本番。

早速出掛けましょう!

という訳で、今日は三重県を訪れる事にしました。

8:16発名鉄犬山線急行内海行きに乗車。

うーん、通勤ラッシュだな。

どでかいザックを背負っているのが申し訳無い。

名古屋駅で8:37快速みえ1号鳥羽行きに乗り換え。

久し振りの関西本線です。

三重県自体は元旦に来ましたが。

9:16、四日市駅に到着。

伊勢湾を挟んで知多半島知多市の対岸です。

駅から港に向かって歩きます。

何故こんなところにニシキゴイが…

捨て鯉が野生化した?

訳無いよな、ニシキゴイって高いし。

近くにあった立て札から察するに、

「阿瀬知川を美しくする会」が放流したようです。

いや、この大きさの川(?)に鯉はどうかと…

車沈没注意の標識。

何かワロタ。

工場地帯を抜けてやってきたのは末広橋梁。

現役のものとしては日本最古(唯一)の可動橋です。

可動橋とは、主に運河に架けられた橋で

列車が通らない時間帯は橋を跳ね上げ、

船が通行出来るようにしたものです。

鉄道ではありませんが、勝鬨橋が有名ですね。

船舶交通が衰退した事により可動橋は存在意義が薄れ、

今も現役で動いている可動橋は極めて稀な存在です。

その価値は四日市市も認識しているのか、案内看板があります。

看板を作るなら作動する時間も載せてくれれば良いのに…

しかし、跳ね上がっていないという事は

そろそろ列車がやってくるという事ですね。

9:52、ネットにあった時刻表よりも早くやって来ました。

末広橋梁を行く貨物列車。

…これだけだとただの橋に見えますね。

折り返し列車が過ぎた後に再び跳ね上がるらしいので、

取り敢えず折り返し列車を待ちます。

折り返し列車が通る前には汽笛を鳴らす筈…

…あちこちから汽笛が聞こえるな。

流石は工業都市四日市と言ったところか。

12分程で戻ってきました。

折り返し列車通過から5分程して

何処からともなく自転車で係員さんが現れました。

可動中の末広橋梁。

跳ね上げ完了。

これが末広橋梁の定位置です。

跳ね上げた先の運河に居た船(舟)。

わざわざ橋を跳ね上げるほどの需要はあるのかな?

橋を跳ね上げる事によって

僕みたいな人間を四日市に呼び込む効果はありそうですが。

無事跳ね上げが見られたので駅へと向かいます。

踏切待ちも貨物に次ぐ貨物列車。

旅客列車など何処吹く風です。

まあ、鉄道って本来はそういうものだけど。

貨物列車と鯉…

ありゃ、これは特急列車だ。

珍しい。

歩いてきたのはJRでは無く近鉄四日市駅。

JRとの落差が凄い。

武豊線と関西本線はJRが私鉄に完敗している典型例です。

しかし、これから乗るのは近鉄でもこっち。

肩身が狭そうにガード下に佇むこのホームです。

近鉄内部・八王子線。

万年赤字のこの2路線は近鉄が長年手放したがっており、

何かと話題な北陸本線の陰でひっそりと

来月4月1日付で第3セクター化される事が決定しています。

それだけなら養老線やら伊賀線やら

近鉄には良くある話ですが、

この路線はちょっと特殊な事情があるのです。

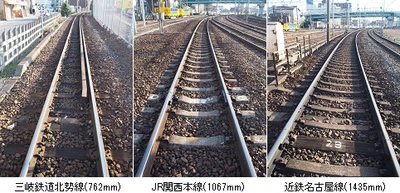

この写真を見て何か違和感を感じませんか?

違和感を感じた貴方は鉄の才能があります。

そう、何だか列車がやけにコンパクトですよね。

それもその筈、この近鉄内部・八王子線は

ナローゲージの路線なのです!

ナローゲージ(narrow gauge)とは

日本で一般的な1,067mm(標準軌)より

狭い幅で敷かれた線路の事。

(「ナローゲージ」をこの意味で使うのは日本だけ。脚注参照。)

あのベトナム国鉄も幅1,000mmでナローゲージでしたが、

ここ近鉄内部・八王子線はそれより更に狭い幅762mm。

それで列車がこんなに小さいのです。

中学時代から短足と言われ続けている僕ですが、

何と向かいの席に脚が届きます。

その狭さ、推して知るべし。

前面展望で見てもやっぱり狭い。

その所為なのか、こんな直線でも兎に角揺れます。

ナローゲージは標準軌に比べて建設費が安い為、

鉄道黎明期は「軽便鉄道」の名で各地に作られました。

しかし、標準軌に比べて速度が出せず、

輸送力が貧弱で揺れも激しいので、

乗客の多い路線は次々と広い軌道に改軌し、

ナローゲージのままでも十分な乗客しか居ない路線は

赤字ローカル線として次々に廃止され、

今も旅客輸送を行っているナローゲージは

日本全国で僅か4路線。

その内の2路線がこの近鉄内部・八王子線なのです。

万年赤字だからガラガラなのかと思いきや、

中々どうして平日の昼間なのに乗降が絶えません。

これならJR関西本線の方が空いている気が…

まあ、あっちは貨物用みたいなものですが。

しかし、今や全国で4路線にまで減ったナローゲージ。

列車は全て特注しなければならないという事で、

そこそこの乗客程度では採算が採れないのです。

元々お金がかからないのが売りだったナローゲージが

普通の鉄道より高コストになるとは何たる皮肉。

11:47、内部駅に到着。

あっと言う間に終了です。

その距離5.7km。

この短さも災いしたようで、

これだったらバスにしても十分やっていけるから、と

BRTに転換する構想もあったそうです。

結局は「四日市あすなろう鉄道」に移譲して

鉄道として存続する事になりましたが。

内部駅外観。

瓦葺きの昭和な駅舎です。

線路の車止めから見た内部駅。

模型みたいだな…

12:05発近鉄内部線普通近鉄四日市行きに乗車。

八王子線にも乗ります。

日永駅で12:18発近鉄八王子線普通西日野行きに乗り換え。

JR鶴見線の浅野駅を思い出したのは僕だけだろうか…

12:21、西日野駅に到着。

八王子線は更に短い1.3kmしかありません。

その為、内部線と八王子線は大抵一緒くたにされます。

嘗てはもう少し先の八王子まで延びていたのですが、

水害を被った際に西日野以遠は廃止されました。

12:30発近鉄八王子線普通近鉄四日市行きに乗車。

12:39、近鉄四日市駅に到着。

12:53発近鉄名古屋線急行近鉄名古屋行きに乗り換え。

デカい!

それもその筈、近鉄の一般的な路線は

1,067mmよりも更に広い軌間1,435mmの標準軌なのです。

(「標準」とは、「世界での標準」という意味。)

倍近い幅があったら大きく感じるのは当然ですね。

12:58、近鉄富田駅に到着。

何故かクジラの形をしたファンシーな駅舎。

少し時間があるので駅前を散策していたら

こんな看板のパン屋が。

ハイドロ(水素化)フェレート(鉄酸)水…?

それ水道管が錆びとるだけちゃうか。

胡散臭さぷんぷんなので試しに食べてみましたが、

良くも悪くも至って普通の味でした。

13:35発三岐鉄道三岐線普通西藤原行きに乗り換え。

これは普通の軌間1,067mmです。

ついでなので乗ってみます。

新名神高速道路を建設していました。

そのお金があれば名松線も名張まで延ばせるだろうに…

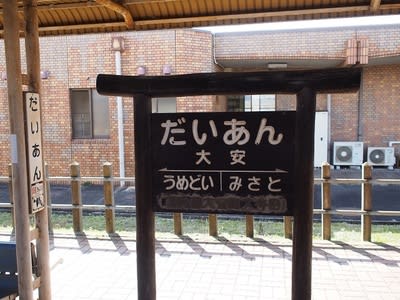

大安駅。

見るからに縁起が良さそうな駅名ですね。

台湾なら縁起切符が売られる事間違い無し…

と言うか、台中線で実際にあります。

(泰安駅。日本統治時代は「大安駅」。)

三岐鉄道もその縁起の良さを評価したのか、

切符では無いもののお守りを売り出しています。

藤原岳に向かって走る。

丹生川駅に併設されていた貨物鉄道博物館。

開館しているのは半田市鉄道資料館と同じく月に1日です。

貨物鉄道博物館があるというのは、

三岐線が現在旅客鉄道を主にする私鉄では唯一

セメントの貨物輸送を行っている事に由っているのでしょう。

東藤原駅からはセメント工場への引込線が延びています。

ちなみに、中部国際空港を造る際は

ここから土砂を運んだりしていました。

14:20、西藤原駅に到着。

三岐線はその名(三←三重、岐←岐阜)の通り、

元々は関ヶ原まで延伸する計画だったそうです。

しかし、三重県内で力尽き、

三重県内で完結するのに三岐鉄道という

意味不明な名前になってしまいました。

それは名松線も同じか。

背後には藤原岳が控えています。

石灰岩はこの藤原岳から産出されているもの。

ここから200mくらいのところには

藤原岳の登山口があるようです。

ザックを背負っているから登山客と思われたかな…

うおっ、雪が降ってきた。

蒸気機関車を模した西藤原駅駅舎。

三岐線は昭和29年にはもう電化していたんだけどな…

駅前にはウィステリア鉄道なる鉄道公園が。

軌間127mmの超ナローゲージです。

実際にミニSLが人を乗せて運行する時もあるとか。

この辺りが人を乗せられる限界でしょうか。

駅のホームには昭和29年まで使われていた蒸気機関車が。

そんなに蒸気時代を懐古するなら非電化に戻せば良いのに…

14:31発三岐鉄道三岐線普通近鉄富田行きに乗車。

14:41、伊勢治田駅に到着。

ここから少し歩きます。

員弁川と藤原岳。

辿り着いたのは員弁川の対岸にある阿下喜駅。

三岐鉄道のもう一つの路線、北勢線の終着駅です。

ここには軽便鉄道博物館が併設されていました。

開館は月2日。

そう、こんなものが併設されている事からも分かる通り、

この三岐鉄道北勢線もナローゲージです。

現存する4路線のナローゲージの内

3路線が集中しているという謎の聖地三重県北部。

(残る1つは富山県の黒部峡谷鉄道。)

ちなみに、この北勢線も元近鉄です。

軽便鉄道博物館の脇にこっそり置かれていた六石駅の駅名標。

六石駅は嘗て阿下喜駅の隣駅だった廃駅です。

ちょっと撮り鉄。

田んぼの中を軽便鉄道が走る。

こんな風景が昭和初期までは全国各地で見られました。

15:34発三岐鉄道北勢線普通西桑名行きに乗車。

三岐鉄道カラーの黄色じゃないな。

内部・八王子線よりも車内の幅は広め。

その代り、天井が低いです。

2mあるか無いか?

北勢線はただ狭いだけでは無く、

歴史的に貴重な建造物も有しています。

これはねじりまんぽという珍しい構造で造られた橋。

…上から見ても全く分かりませんね。

低規格でも造れるのがナローゲージの売り。

25km/h制限の急カーブが随所に現れます。

列車の背丈の低さと相俟って、

テーマパークの鉄道に乗っているかのような不思議な気分です。

16:27、西桑名駅に到着。

JR、近鉄、三岐鉄道が乗り入れる鉄道の要衝です。

その南にある西桑名第2号踏切道。

この踏切、日本で唯一であり、

世界でも類を見ない極めて珍しい踏切なのです。

3つの路線を跨ぐだけでも相当珍しいですが、

その3つの路線の軌間が全て違うのです。

並べてみるとこんな感じ。

全く違いますね。

こう見ると北勢線の狭さが際立ちます。

こんな路線がこんな街中で現代まで残っているというのは

正直驚きが隠せません。

それが三重の魅力なのでしょうか…

16:40発JR関西本線普通名古屋行きに乗り換え、

名古屋駅で17:26発名鉄河和線急行内海行きに乗り換え、

18:02、成岩駅に到着しました。

名鉄の車内でOR(元成岩中)に会うとは…

脚注

※「ナローゲージ」

世界的には“Narrow Gauge”とは「軌間1,435mm未満の路線」を指すので、

日本で一般的な軌間1,067mmは全てNarrow Gaugeであるが、

日本で「ナローゲージ」というと「軌間1,067mm未満」を指す事が殆ど。

日本語訳は「狭軌」だが、これも時代や場面によって

基準が1,435mmだったり1,067mmだったりするのでややこしい。

軌間1,000mm未満は「特殊狭軌」、

軌間1,000mmは「メーターゲージ」という事もある。

軌間1,435mm超えは「広軌(Broad Gauge)」。

cf. 軌間 – Wikipedia

コメント